第一回 春はあけぼの

はじめに──心ときめかして『枕草子』を読むために

娘時代に『枕草子』をはじめて読んだ日から、私は、この日本最古の随筆集に、なぜか心の波長の合うのを感じ、濃い親しみを覚えた。作者の清少納言は、すぐ私の「見ぬ世の友」となった。

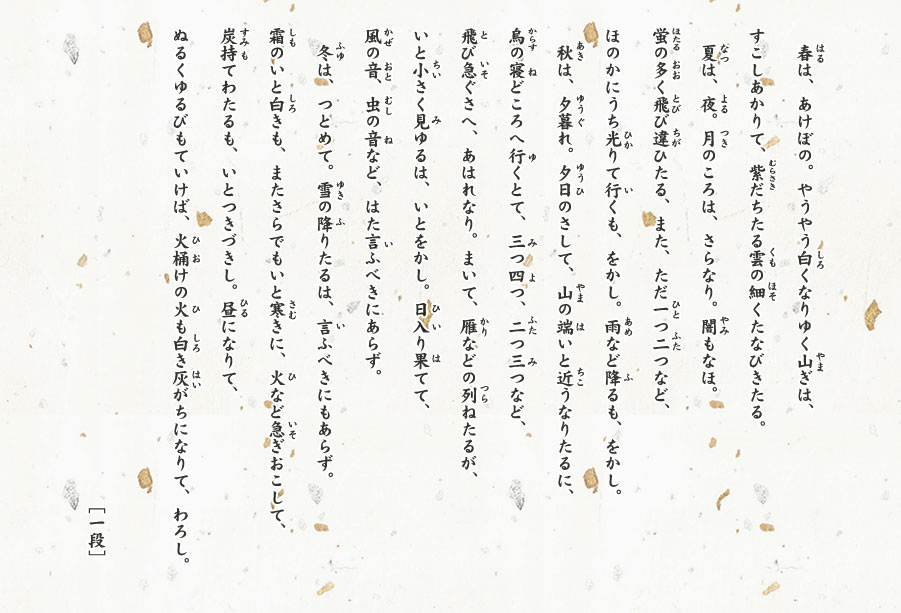

私は『枕草子』のどんなところに深い魅力を感じたか。いろいろと説明するよりも、まず、有名な第一段の「春はあけぼの」を一緒に味わってみることにしよう。

春の夜明けのすばらしさ。すこしずつ

夏は夜がいい。満月の頃はもちろん。

秋は夕暮れ。華やかにさす夕日が西の山の端を染める頃、ねぐらに急ぐ

冬は早朝こそおもしろい。雪の朝も、霜の朝も、すてき。寒さきびしい朝に、火をいそいでおこして、あの部屋、この部屋にあわただしく持ち運ぶのは、いかにも冬って感じ。寒い冬は、いっそ皮膚がヒリヒリするほど、冷え

「春はあけぼの」──この一段を読んだだけでも、この古典の魅力に気づかれたにちがいない。ここには、古さ、いかめしさがなく、現代感覚にみごとに通う新しさがある。天衣無縫の童心、自在にひろがる連想、決断のいさぎよさ、そんなことも

さらに、もっと近々と、心を清女の文に寄り添わせ、深く読みこんでみよう。

春は、あけぼの。そのあけぼののような、しあわせの真っ只中にいらした中宮定子のイメージも重なってくるし、「わろし」と結んだ最後には、あこがれの方の運命を

短い文章も、こまやかな目くばり、相手の心をのぞきこむ心によって、影を深め、立体的にたちあがってくる。

私は、この思いで『枕草子』を読んできたし、これからも読みつづけたい。