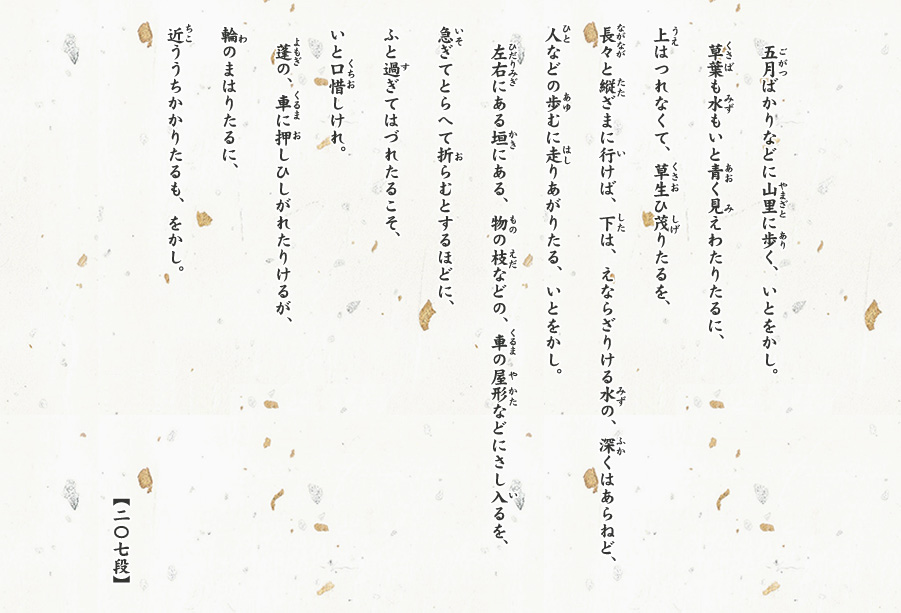

第九回 五月ばかりなどに山里に歩く

五月の山里、きらめく感覚

「五月ばかりなどに山里に

なんと、さっそうとした書き出しの筆であろう。テーマをきっちり、すっぱりと言い切って、喜びをうたいあげている。

「歩く」は、出歩く、動きまわる、という意味。ここでは

「さあ、一緒に出かけてみましょう」という誘いさえ感じさせる冒頭の一行である。

草の葉も水も、見わたすかぎり、ただもうひたすらにまっ青に見えている。そのなかの、表面はそ知らぬ顔して夏草が生い茂っているところを、牛車を長く一列につらねていく。

と、雨あがりのせいで、下には相当の水がたまっていて、また、それがきれいな水で(そんなに深くはないが)、供の者などが徒歩で行くと、その足もとから、ピシャッと水しぶきがあがるのが、とてもおもしろい。

左右にある垣根の、なにかの枝などが車の屋形に入ってくるのを、いそいでつかまえて折ろうとすると、いったんそっと手には触れたが、そのまますっと行き過ぎてはずれてしまったのは残念のかぎり。

車輪に押しひしがれ、ペチャンコにつぶれて輪にひっついてしまった

短いこの段は四つの文で構成されているが、それぞれの文末は「いとをかし」「いとをかし」「いと

「おもしろい」「魅力的だ」「かわいらしい」などと現代語に訳せる「をかし」が、三つもあるなか、「いと口惜しけれ」(とてもくやしい)だけが異質のように一見みえる。だが、折ろうとしたものの枝がすっとはずれる、そのスリリングな瞬間をおもしろがっての逆接表現ととれば、これもまた「口惜しけれど、をかし」なのである。意識して、ひとつ「口惜し」を混ぜて、塩味をきかせているとさえ思われる。

こう考えてくると、清女は類まれな

そして「いと口惜し」――とてもくやしい、残念だ、といきまいていることの内容が何かといえば、車の中にさしこんでいた枝を折りそこねた、ということであってみれば、これはまたなんと、童心躍如といおうか、まるで幼い子供のような感覚を持っているのである。

その稚純ともいえる感覚が、この段の随所に光る。

生い茂る草はそ知らぬ顔。草の下にたたえられた水は、ひそんでいるくせもの。そ知らぬ顔をして「おぬし、なかなか、やるではないか」と人間に言わせるような、いたずらっ子の水である。その水が、従者の足もとでしぶきをあげるのを、車の中から見て、「なんて、きれい」とみつめる清女の目にもまた、いたずらっ子の輝きがある。

この段は昼間の水の風景だが、夜の美しい水の描写も二一六段にある。

「

ここでもまた、清女は牛車のなかから、牛の足もとにしぶき、水晶が割れくだけるような姿を見せる水に、目をみはっている。

彼女が愛でる色彩には、たいてい光がこもっている。

「五月ばかり」の段では、車の中にさしこむ枝は手に

そして、車輪にひしがれた蓬。パシッと御簾などにあたったとき、清女を喜ばせたものは、もちろん蓬の香りであろう。ひしがれ、よじれた蓬。雨のあと、土もすこししめっていて、蓬はとりわけ高く香ったであろう。ああ、なつかしい野の香り、土の香り、幼い日の遊びの香り、車中の清女は胸をときめかしたことであろう。

もっとこまかくこだわって、この文を読んでみよう。

ものの枝をつかまえようとして、すっとはずれたその瞬間には、触覚の愉しさがあり、蓬が輪をはずれて御簾にあたったときにも、そのかすかな音を聴きとめた喜びもあったはずだ。「五月ばかり」のこの段は、そんな清女のきらめく感覚を堪能させる名筆である。

読む私たちも、また、五感を澄ませて、深く味わいたい。