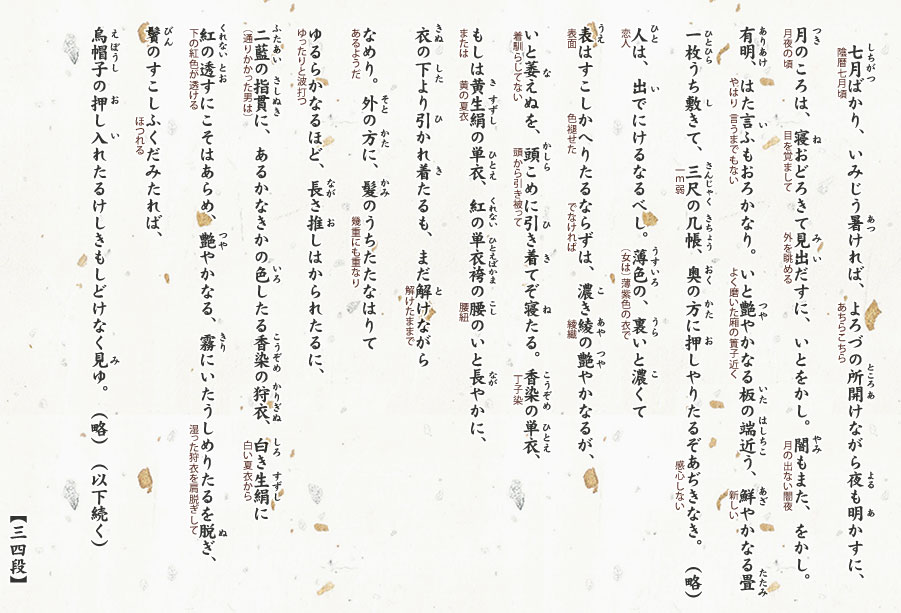

第十回 七月 ばかり、いみじう暑 ければ

恋の名残、初秋のきぬぎぬ

「きぬぎぬ(後朝)」ということばをご存じだろうか。男と女がおたがいの衣を脱いで、重ねてかけて共寝をした翌朝、それぞれの衣を取って、身につけて別れることをいう。

「七月ばかり」は、この「きぬぎぬ」の情緒をテーマにして、一幕物の劇のように仕立てた段である。

七月(これは陰暦、いまでいえば初秋)、まだ暑さもきびしいので、戸も

さて、ここで幕が開く。舞台の空には有明の月。秋霧がたちこめている。

とある

女が頭からひき被っているのは、薄紫の、裏は濃紫の、

女が肌にまとっているのは、ほんのり黄を帯びた薄紅色の

紅の

また、打衣からはみ出した黒髪が、ゆるやかにたたまれて波うっているのを見ると、その髪の、そして、髪の持ち主の美しささえ推しはかられる。

――この場を通りかかった男がいる。やや赤みがかった

(続く)