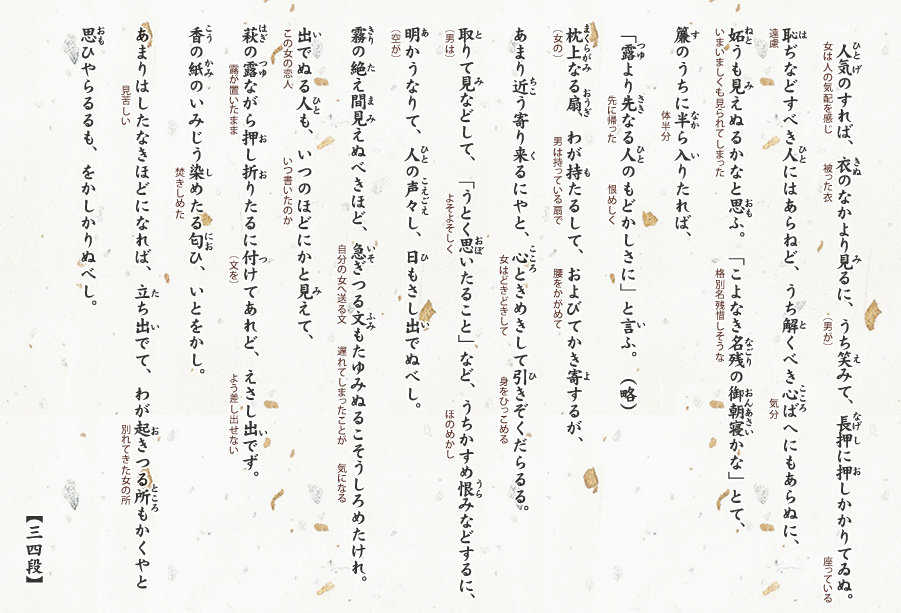

第十一回 七月 ばかり、いみじう暑 ければ

恋の名残、初秋のきぬぎぬ

女は、ふと人のけはいに目を覚ました。見れば、男が簾の端をひき開け、こちらを見て微笑さえしているではないか。寝起きの顔を見られて大恥かいちゃった、というほど遠慮のいる男でもないが、こんな状態のもとでなれなれしくもされたくない、彼女の心理である。

こんなとこ見ちゃったのね。にくらしい、と、女は思った。昔、恋人どうしであって、いまは友達、というような仲であろう。

男はなおもずうずうしい。「帰った方が名残惜しくて朝寝ですか」と、御簾のなかにからだ半分のり出してきて、からかえば、女もしゃれて答える。

「朝露より先に起きて、私を置いてった人がにくくてね」

女の枕もとにあるのは、紫の紙の色もあざやかな

男は女の扇を手にして、「いやによそよそしいんですね」と、気をもたせるような恨み言などこぼしてみせる。

おやまあ、昔の恋の再燃も……、と思わせるその折しも、あたりはほの明るくなり、遠くで人々の声がし、日の射す前の紫色に空が染まっていく。

朝霧の晴れ間も見えてくる。残してきた女のもとに、さっと送るべききぬぎぬの文も、寄り道して遅くなった、と、男は気にはならないのだろうか。

そんなところに、いつあらわれたか、朝露より先にこの部屋を立ち出でた恋人から、女のもとへの文使いが……。だが、ここには別の男がいるではないか。文使いは、こまって立ち往生のていである。

彼の手に持つのは、露の置いたままの萩の花枝。枝に結びつけられた恋文は、香染の紙。それに

あたりが明るくなり、女のもとにとどまっているのも人目に立ち、かっこわるい、と、男は立ち去っていく。自分が置いてきた女のもとにも、ほかの男が朝帰りの途中、立ちよっているかもしれない――男の胸には、こんな思いがわいているのではなかろうか。

清女自身、これに似た体験を持ったのか、それとも、とあるときの見聞なのか。だが、それはほんの一部分で、あとは彼女のゆたかな想像力で補われた、一種の創作劇の気がする。ふとした動作、ふとしたことば、それらを

それにしても、さまざまの色彩を舞台いちめんに散らし、色にはすべて微光を与え、最後にはさっと香のかおりまで添えてみせた感覚の冴え、磨かれたことば、作劇ともいえる構成のたしかさ――清女の才能に、惜しみなく賞賛の拍手を送りたい。