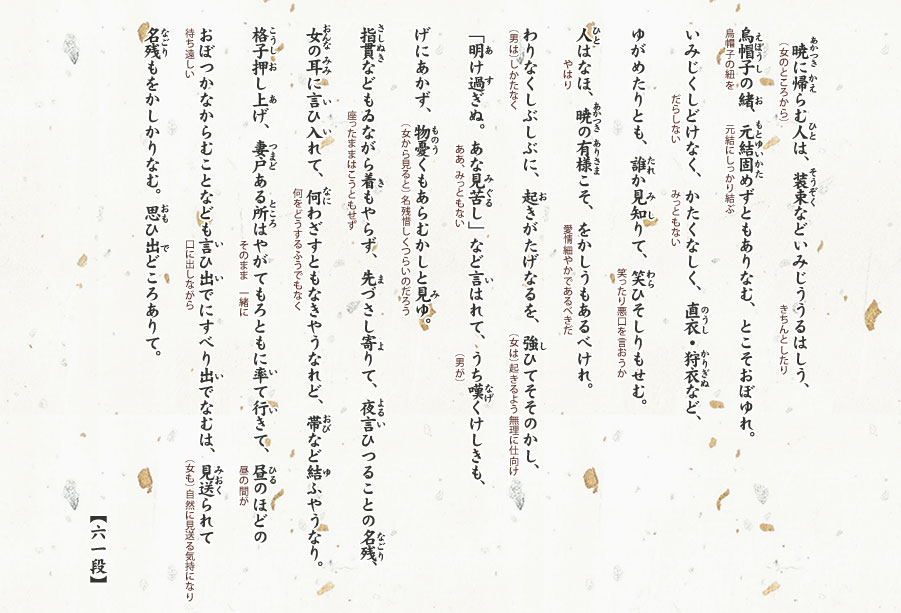

第十二回 暁 に帰らむ人は

きぬぎぬの男二態――理想と現実

前回の「七月ばかり、いみじう暑ければ」の段で、「きぬぎぬ(後朝)」について語った。

この段は、その「きぬぎぬ」に、しゃれた別れかたのできる上等の男と、まるっきりだめな男を、対照的に活写して、興味しんしん、なかなかの見ものの段である。

書き出しの部分で、清女は「きぬぎぬの男のあるべき姿」について、一席ぶつ。

明け方、女の

男にとって、きぬぎぬの別れに、いちばん大事なのは、こまやかな愛情が感じられるかどうかということよ。

この最後のことばを、彼女はとくに声を大にして言うのだ。

そこで、まず、上等の男のしゃれた別れかたを、精細に描き出す。

なんだかむやみに起きしぶって、床を離れたくない様子の男を、女は無理に起こす。自分は帰りたくないのに、女が帰させるような形へと、うまく持っていく、高級テクニックである。

「とっくに夜が明けてるわ」

「お寝坊ね。みっともないこと」

起こされて、男はふーっとためいきをつく。そんな男は、女の側から見れば、まだ

やっと起きても、

「夜までの時間が待ち遠しいだろうな」

などと、なおも甘いことばを口にしながら、すべり出ていくような男なら、女のほうも別れが惜しまれて、いつまでも、その後ろ姿を見送る、ということにもなるであろう。そんな彼のしぐさやことばが、忘れがたく心に残って……。

つまり、この上等男の場合は、そのみごとなわざを駆使して、恋と日常との間をおぼろげにすることによって、女を夢見ごこちのなかに置くことができるのである。