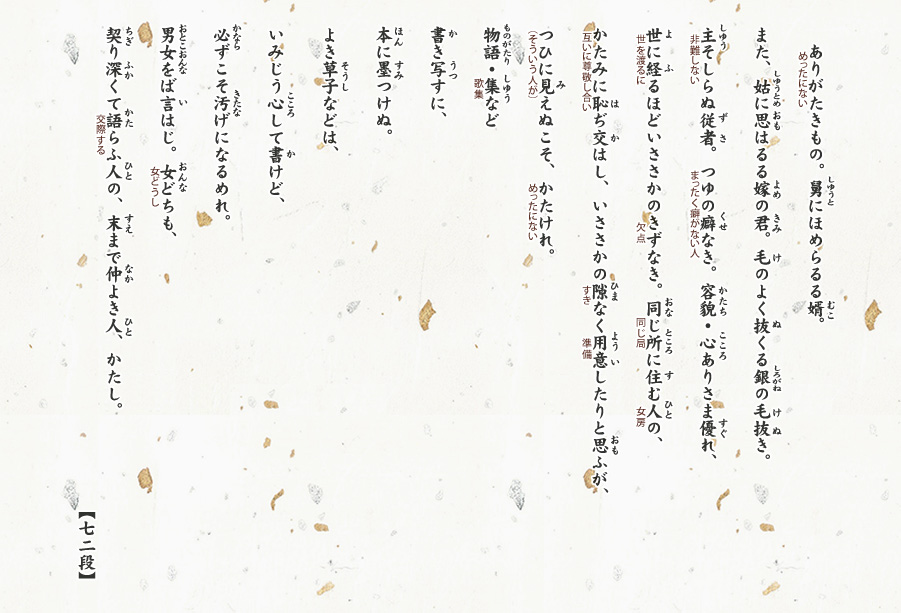

第三回 ありがたきもの

めったにないもの――軽妙な筆の間に光る涙

まず、「ありがたきもの」ということばの意味が現代の使われ方とはちがうことを、しっかりと頭に入れておこう。

この時代の「ありがたし」は、文字どおり「

ほめられる婿さんなんて、

男と女が深い仲になった後、女が男の家に住むこともあった。こうなるとまた、女どうしの反発がはじまり、

舅にほめられる婿、姑にかわいがられる嫁。それがなかなかありそうもないのは、現代だってまったく同様だ。この人間関係のむつかしさをキッパリ言い切った清女の筆は、あざやかである。

その次に急に出てくるのが、銀の毛抜きとなると、おや、と思ってしまう。

だが、ここもまた、清女の筆の巧みさなのだ。人間関係ばかり続くと、人間くさくて、重くなりすぎる。

そこでパッと銀の毛抜き。人から物に変わっておもしろいし、銀色の光も目に映えるようで、文に立体的な彫りも出てくる。

「考えてみれば、人間も毛抜きもおなじかも。銀の毛抜きは、きれいで作りも凝っているけど、毛はよく抜けないもんね。鉄の毛抜きのほうは実用的だけど、

外見も内容もいいってことは、ほんとうにむつかしいこと。と、清女は言いたいのだ。人間だって、そう。こちらのメガネにぴったりかなう相手なんて、そうそういないのよ。お舅さんだって、お姑さんだって、無理は言いっこなし。こう

そして、毛抜きは、主人のわる口を言う家来にも微妙に

まったく

容貌も心も、人にすぐれてすばらしく、長い人づきあいの間でも、まったくボロを出さない人も、めったにいやしない。

女どうしのつきあいでも、このことは言える。おなじ局のおなじ部屋に住む女房が、おたがいに尊敬を忘れず、まったくすきを見せないようにと神経を使いつづけ、最後の最後まで、すきを見せない――そんな間柄なんて、これも、めったにない。そんな間柄があったとしたら、心底疲れるだろうなあ、という

そこで、読む人を疲れさせないためにも、筆はまた人から物に、ふっと移る。銀の毛抜きとおなじ手法だ。

物語や歌集を、もとの本から書き写すとき、その本に墨をつけない、ということも、めったにない。なにしろ、人から借りてきた大事な本だ。紙も

さて、男女の仲についても、最後まで愛をまっとうして、いささかの汚点もないすてきな本のような仲があろうか。

いや、このことについては、私はもういまさら言いたくはない。言うもおろか、そんな仲など、この世には存在しないもの。あちこちに墨がべったりつき、中には紙も破れ、綴じ目もバラバラという本がいっぱい――ああ、もう、それ以上は言いたくない。男女の仲を見つめる、清女の目はさめきっている。

女どうしの仲についても、「いつまでも、この友情をつづけましょうね」と、おたがいにかたく約束しあっていても、そのことばどおり、最後まで結ばれあっている仲よし、というのもめったにない。

と、清女はここで、女性どうしの信頼に繋がれた愛についても、一応悲観的である。

だが、彼女の心の奥底には、このむつかしい、稀有の女どうしの愛をつらぬいてみせたい、という、かたい志があった、と、私は思いたい。

「かかる人こそは世におはしましけれ」と、初宮仕えの日に仰ぎ見た中宮様への敬慕の思いは、終生ゆるがなかったはずだ。

この最後の行に、清女がこめた悲願のようなものを、私たちは

人間関係ってこんなもの、と、わりきって、サバサバ書いたように見えるこの章の最後には、彼女の涙もキラリと光っているのだ。