第七回 世の中に、なほいと心憂きものは

人としての幸福は――愛と憎しみ

『枕草子』の各段は、思いつくままに書かれているように一応見えるが、前段と微妙な連想の糸で

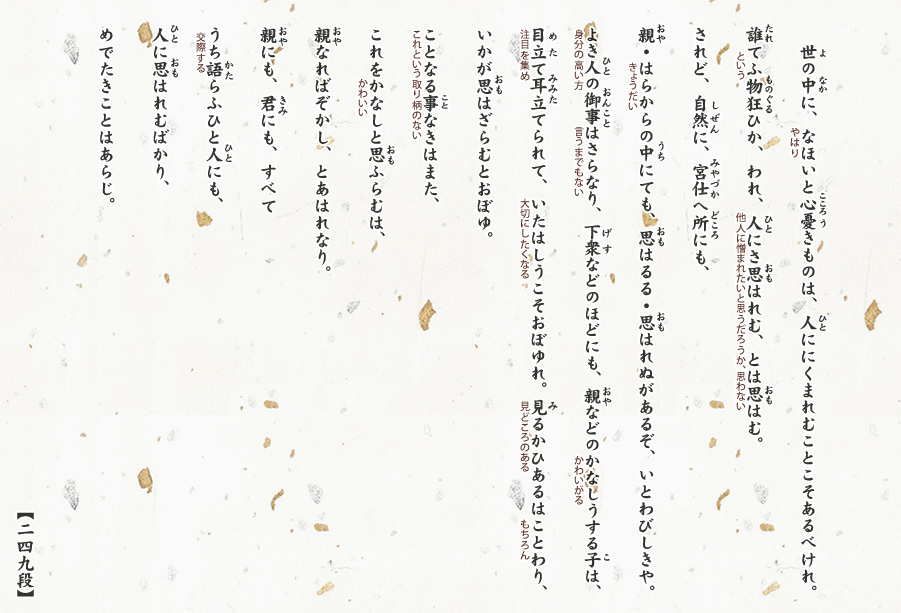

「この人生で、なんといってもやはり、非常に不愉快なことは、人に憎まれることだろう」と、この段は人間の愛情について書き出すが、じつはこの前に、すごい話が語られている。

ある男がいまを時めく有力者の

その夏の

前段のこの話は、「誰てふ物狂ひか」のことばに、せつない感じで繋がっていく。

どこのだれが、人に愛されず、捨てられ、声もかけてもらえないくらい憎まれたいと思うか。人はみんな愛を願い、愛を

でも、どうしても、愛される人と愛されない人ができてくる。宮仕えの場所でも、親・きょうだいの間でも、愛の差別が出てくるのは、ほんとうにつらいことなのだ。

このあたりの、清女の筆はしめりをおびて、ひとくだりごとにうなずきながら書いているようなところがあり、いい文章だなと読むたびに思う。

高貴な方の御子は、申すまでもなく大事にされるだろうが、たとえ身分低い家の子でも、親がかわいがっている子は、周囲の目をひき、注意も集め、人々も、自然にいたわり大事にしたくなるものだ。

かわいい、賢い、気立てがいい。そんな、なにか見どころのある子の場合、だからこそ、親はこの子をかわいがっているのだ、と、周囲もそう納得する。一方、なんの取り

清女は、「あはれ」というしみじみとした情感の中に悲しみのまじることばを、多くは使わないが、ここの「あはれなり」はじつに的確に使われていて、慈悲ということばも思い出され、読む私たちの身にも

その身に沁む思いのまま、清女はこの段を結ぶ。

「親にも、君にも、すべてうち語らふ人にも」――親にも、ご主人にも、つき合うすべての人、誰にでも、愛されることはすばらしいことだわ、と。

「世の中に、なほいと心憂きものは」にはじまったこの段は、愛の差別のさびしさから、どんな子でも愛する親の心のあわれに移り、愛される喜びで終わる。

さて、「親にも、君にも」の「君」とは、もちろん、あのかた、中宮様であることは、読者の皆さんも、もうおわかりであろう。

この結びを書くとき、清女は宮仕えして、まだ日も浅いころの思い出を胸にくり展げているのではなかろうか(九七段「御

ある日、御前に人々がたくさん集まっているとき、清女が離れたところの柱に寄りかかっていると、なんと中宮様が結び文を投げてくださった。開けてみると、「愛してあげましょうか、どうしましょうか、人に一番愛されなくてはいや?」と書いてある。清女にはすぐにピンときた。彼女は中宮様の前で女房たちと話をしていて、「人に一番愛されないなら、いっそ憎まれたほうがまし。二番目、三番目なんて死んでもいや!」と言って笑われたことがあった。それを踏まえてのおことばである。お返事に、彼女はこう書いた。

「

極楽浄土に往生することを、蓮の

宮様は微笑んでおっしゃった。

「なんと弱気だこと。そなたの持論とちがうじゃないの。第一の人に一番に思われたい、と思いなさい」

ご自分のことを、ユーモアにくるみながら、第一の人とおっしゃるおことばに、生まれながらに高貴な人の誇りとおおらかさを、清女は感じたであろう。そんな方に愛のことばをいただいたことに、陶酔に似た喜びを抱いたにちがいない。

清女はこの段を、胸をはって晴れやかに結んでいる。