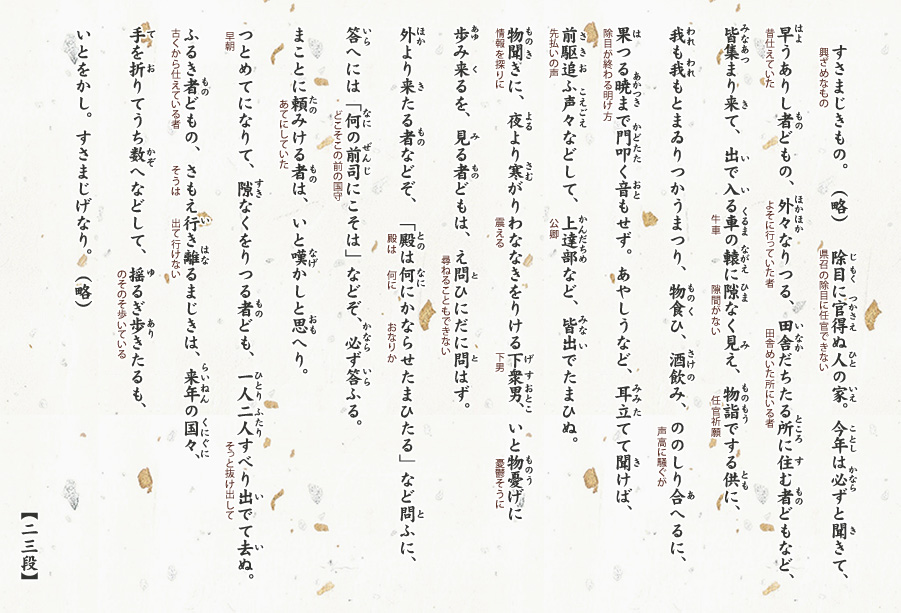

第八回 すさまじきもの

興ざめなもの――願望がはずれたとき

現代語の「すさまじい」というのは、おそろしい、とか、ものすごい、という意味だが、ここの「すさまじ」は、不調和からおこる興ざめな感じをいう。時がずれていたり、外形だけあって中身がなかったり、期待はずれだったりして、しらけておもしろくない感じなのである。

この段は、こうはじまる。

「すさまじきもの。

この三つは、時にはずれて、

清女は機知をはたらかせて、

「

この三つは中身がなくて、うつろな感じのもの。牛小屋にいるはずの牛が死んで、手持ち

最初のこの六つは物である。清女はくるり、くるりと万華鏡をまわすように、これらのものを読者の前に展開していく。

テンポのいい物の世界はやがて、じわりと心の世界に移っていく。筆はゆっくりと、こまやかに、その世界を、自分の体験を淡く濃くまぜながら描いていく。

願望という心の容れものに、成就という中身は入らず、からっぽのままで、心は寒い。

そして、この段は山場を迎える。「

その除目に任官できない家は、すさまじいかぎりである。「殿様は、今年は絶対ナニナニの守になられるはず」と疑いもなく信じきっている家の子

去年の除目にはあてがはずれて、みな四散していたのだろう。よそへ奉公に出ていた者も、在所住まいをしていた者も、続々と集まってくる。

家の中では前祝いよろしく、食ったり飲んだり、大声でわめいたりの大さわぎ。

だが――。三夜続く除目の最終の夜の明け方まで、門をたたく人もいず、こんなはずはない、変だな、と、耳を澄まして聞くと、「オーシー」などという先払いの声が続いて、家の前を通っていく。除目会議の最高幹部の

情報を聞こうと、前夜からでかけて、ぶるぶるふるえていた(心も寒い)下男が、わびしげにトボトボ帰ってくる。 「どうした?」と尋ねる勇気も、みんなは持たない。

よその人がやってきて、「このたびは、殿様はなにの守におなりで?」などときくと、「

夜が明けると、あれほどぎっしり詰めていた人たちも、一人、二人、目立たぬようにすべり出ていく。長年ご恩を受けている者は、そうそうさっと帰るわけにもいかず、

「ええっと、来年空くのは、

などと、指折り数えつつ、家の中を、ひどいしょぼくれ顔で、のっそりのっそり歩いている、その姿のかわいそうなことったら。心の中には荒涼とした風も吹いていることだろう。

『枕草子』三段の「正月一日は」には、除目の頃の凍った道を、申し文(任官申請書)を持ち歩く人たちの姿が描かれている。白髪の老人が女房の局に入りこんで、自分を売りこむ長談義をするのを、若い女房たちは口まねをするが、当人は気づかず、「どうぞよしなに」と、ペコペコ頼みこむ。うまくいかなかったときは、ほんとうにかわいそう、と、清女の筆もしめっている。

猟官運動をするこの老人の姿をふくめて、「除目に官得ぬ人の家」のくだり全部には、清女の父、清原元輔の姿があると思う。幼い日から、彼女は父の失意の姿をその目でまざまざと見て、周囲の人々のありようも心に刻みこんだのであろう。ここの描写は精緻をきわめ、人々の息づかいも聞こえるほどの臨場感がある。

清女は自分の体験をぐっと濃く投影して、ときには涙ぐみながら、この部分を書いたと思う。