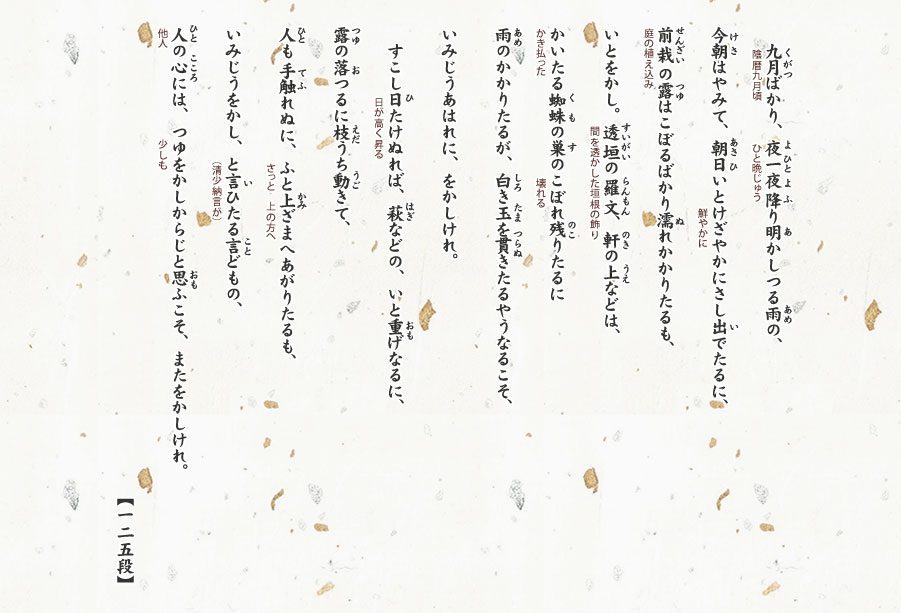

第十四回 九月ばかり、夜一夜降り明かしつる雨の

秋の朝の雨上がり ―― 露の三態

秋の朝の雨上がりの庭に見る、露の三つのかたち。それぞれを見つめる目のこまやかさに驚かされる段である。

はじめは、庭の植えこみにびっしりと置いた露。鮮やかにさしはじめた朝日にきらめく露は、草木にこぼれるばかりかかっている。「こぼるばかり」が魅力的。露を凝視している清女の目の張り、心の張りがいい。

その視線は上に向けられる。

秋の野の草に露が置き、白玉のように光る、という発想は、和歌にはよくある。

秋の野に置く白露は

だが、清女の見つけた蜘蛛の巣は、かきはらってまだ残る巣。生活の匂いがある。

彼女の目はいつも日常の細部にまでくぐり入っていき、新発見を

最後の露は、もっと遊んで、もっと動く。

日が高くのぼるにつれて、重そうに垂れた

萩の枝の瞬間芸を、清女はけっして見逃さない。まるで萩の枝に心があるよう、と彼女は思う。そして、そんなことに感心するのは私だけでしょうね、人から見たら、ちっともおもしろくないでしょうね、とも言い添える。自分をひやかしているようでもあるが、ここに、清女は自信と自負をチラとのぞかせているように、私には思える。

清女の真似をするみたいだが、私は、そんな読みかたをする自分自身を、おもしろがっている。

吹き荒れた台風の翌日の、

――

葉の一枚一枚の美しい色も見えるようなロマンティックな描写。原文をぜひ読んでいただきたい。