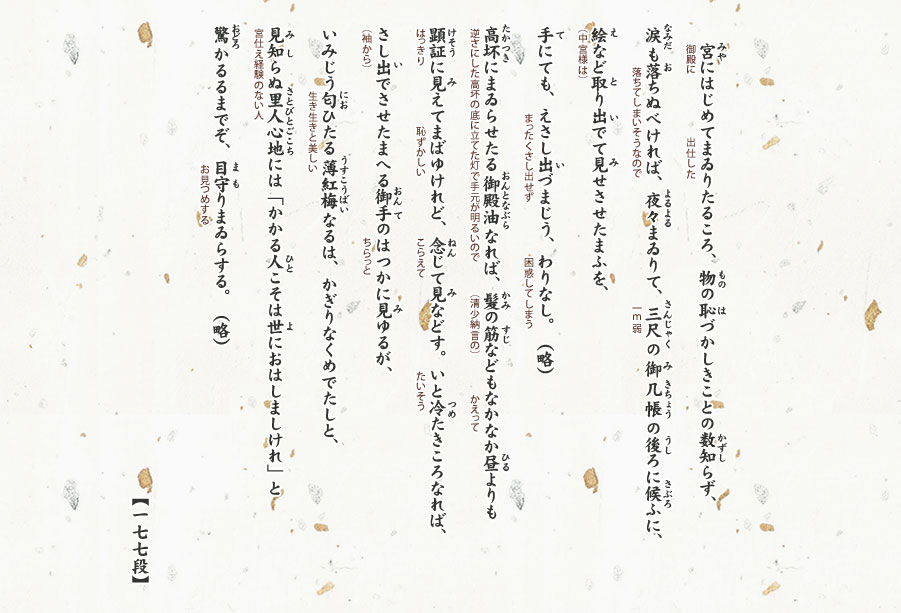

第十五回 宮にはじめてまゐりたるころ

初宮仕えの不安とときめき

初宮仕えのこの段の、清少納言のういういしさには目をみはるばかり。私たちの頭に刷りこまれているイメージとは、たいへんな落差だ。

出しゃばりの、知ったかぶりの、

中宮様はそんな清女に、絵を取り出して見せてくださる。ただもうやたら固くなって、手も出せない彼女の気持ちをほぐそうと、宮様はあれこれ絵の説明もしてくださる。

自分より十歳も下、まだ十八歳のこの宮の、なんというこまやかな心あしらい。やはり、おのずから人の上に立つべき貫禄を持って、生まれついていらっしゃるのだわ。

そんなことを思いながらも、清女は、いま、この方が、この宮に仕える人としてふさわしいかどうかと、自分をテストしていらっしゃるということも、敏感に感じとっていた。

宮様はいくつもの美しい色のこぼれる

ああ、いま、私はあこがれの宮仕えをし、天下一の女性のお

でもいま、私はチャンスを得て、その夢の舞台に立っているのだわ。このいまを、その目にしかと留めておこう。清女は目に力を入れて、薄紅梅色のお手をひたと見つめた。

よくもまあ、こんな方が、この世にいらっしゃるものだわ。

そんな思いが清女の心を揺する。そのお手を中心にして、いままでの自分の世界がハラリとちがう世界に展開していく気さえする。

その夜、自分の部屋に帰り、翌日の昼ごろ

中宮の兄上、

「道もない、と思っていたのに、よくまあ、来てくださったのね」

「あわれ(感心だ)と私を見ていただけるかと思って……」

なんと知的な優雅な会話。洗練のきわみとはこのことを言うのだわ。清女は感激に身のふるえる思いがした。彼女には、その会話がなにを踏まえての即興のものであるのか、ピンピンと響いてくるのだった。

『

その歌だ。「道もなし」「あはれとは見む」。それぞれの方が、それぞれの句を踏まえて、掛け合いの機知を楽しんでいらっしゃる。

このお二人のすばらしさよりまさるものがあろうか。物語の中で、作者が口から出まかせに語る主人公とそっくりだわ、と清女は思った。

そして、彼女は、お二人の機知がそのままスーッとわかった自分にも満足した。

歌人、

そんな父は、実生活では世才にとぼしく、六十七歳でやっと

輝かしい家柄の出でもなく、財もなく、器量もはかばかしくない私。和歌や漢籍のひとふしをよく覚えこんでいて、当意即妙に、人のことばに応えられること。それが私の唯一の才能といえる気がする。この定子様の御殿では、私の才能の芽も、いつかは花を咲かせられそうな気がする。

のびやかに自在にふるまう先輩女房たちにうらやましく目をやりながら、心の底で、そんなひとつの思いを、清女は抱いていた。