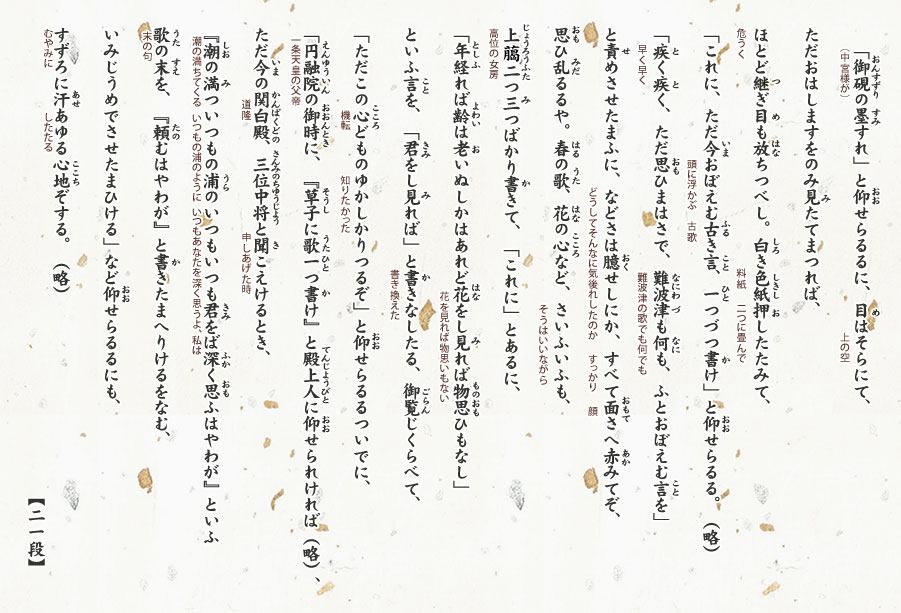

中宮は、なにか愉しいことを考えつかれたのであろう。「御硯の墨すれ」と、清女にお命じになった。だが、彼女は興奮のために、胸がドキドキして、墨もうまくすれず、墨継ぎも外してしまいそうだった。墨継ぎとは、短い墨をこれに押し込んで使う、小さな部品である。墨挟みともいう。

墨をするのも上の空になるほど、清女がお見上げしているのはだれか。仲よく並んでいらっしゃる、若き帝と定子のカップルである。こんな場面の彼女は童心躍如という感じで、いかにもかわいい。

中宮は白い色紙を押したたんで、「この紙にいま、ふっと思い出される古歌を一つずつ書いて」と、お命じになった。

ああ、宮様は私たちを試していらっしゃるわ、と、清女は思った。チャンスだわ。なにか、しゃれたことを書きたい。そう思うのだが、とっさの事なので、頭の中はまっしろ。

「さあ、さあ、早く。ひねくって考えないで、素直にね。難波津でも何でもいいのよ」

難波津とは、手習いのはじめにだれもが書く歌。「難波津に咲くやこの花冬ごもり今は春べと咲くやこの花」。子供だって知っている。そんなの、書けない(まあ私としたことがどうしたのかしら。胸は早鐘を打つようで顔もまっ赤だわ)。

帝と中宮様のおそろいの席。しかも、伊周様もいらっしゃる晴れの場で、私は、気のきいたことを書きたい。落ちついて、さあ、集中して、と、清女は自分に言い聞かせた。御簾を透かしても、はっきり見える青磁の大花瓶。枝を広げた桜の花枝。散るはなびら。見つめる清女の胸に、『古今集』のある歌が、ふーっと浮かんできた。

やがて、上席の女房たちの書いた歌がまわってきた。みんな、覚えの古歌をかしこまって書いている。彼女たちの筆のあとに、清女は書いた。

年経れば齢は老いぬしかはあれど

君をし見ればもの思ひもなし

さっき頭に浮かんだのは、藤原良房の歌。娘明子は文徳帝の皇后として染殿の后と呼ばれていた方。后のお前に、花瓶にさされた桜が咲き匂っているのを見て、みずからも前太政大臣としての栄誉を誇った父は詠んだ。「年経れば齢は老いぬしかはあれど花をし見ればもの思ひもなし」。花はわが娘、染殿の后なのだ。

清女はもちろんその歌を知って、知りぬいていた。だが、そのまま書いてはセンスがない。ただ一字、下の句の花を君に変えたのだ。君とはここでは、帝と中宮様のお二人……。

この私のあこがれの心を、汲みとっていただけたかしら。そして、「齢は老いぬ」のところには、女房としては年をくった自分のことをけんそんして見せたユーモアも、わかっていただけたかしら。

もちろん中宮様は、清女の心をすぐにわかってくださった。だから、彼女にやさしい微笑を向けて、「私がほしかったのはこんなセンスなのよ」と言ってくださったのだ。そのうえ父君の道隆公が若き日、一条帝の父君円融帝の前で、古歌の中の「思ふ」を「頼む」と変えて詠まれて、帝にたいへんおほめいただいた故事まで、言い添えて、清女に花を持たせてくださった。

(なんでもわかってくださる方。なんでもすぐに頭にひらめくかしこい方。それになんとほめ上手な方かしら)

これは私のほまれの記念日。桜の大花枝が青磁の瓶にさされていたこの春の日のできごとを、けっして忘れてはいけないわ。宮様へのご恩と共に。清女は、自分にそう言いふくめるのだった。