第十八回 雪 のいと高 う降 りたるを

香炉峰 の雪、宮の微笑の意味

私って宮仕えがこんなに好きなのかしら。清女はつくづくそう思った。

それというのも、

そんな折も折、

「そなたが出仕する以前は、どんな日々を過ごしていたのかしら。そなたがいない昨日今日は、どう過ごしていいかわからないほど退屈ですよ」

ありがたいお言葉。まだ新参の私が、こんな身にあまるお歌をいただいていいのかしら。

宰相の君の私信も小さく添えてあった。

「たった二日なのに、千年も経った気がするわ。明日は夜が明けないうちに帰っていらっしゃいね」

清女は圧倒された。定子の宮の格調の高さ、品のよさ、しかも、このあたたかさ。

中宮様のお歌も、宰相の君の添え文も、まるでエレガントな恋文のようではないか。いつまでもこの宮に仕えて、自分を磨き育てたい。胸を熱くして、清女は思った。

* * *

やがて冬。

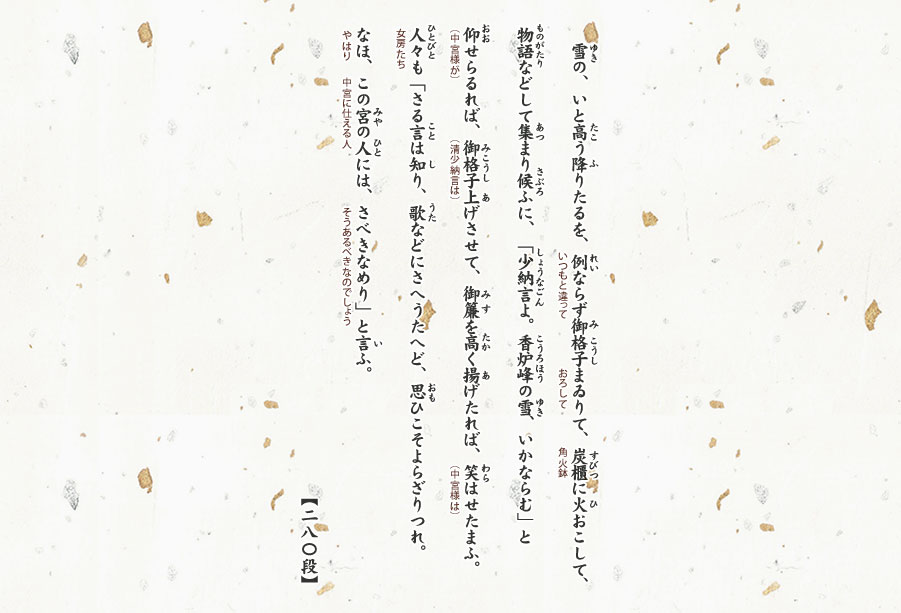

雪が高く降り積もった日であった。その日はいつもより早く御

そのとき、宮様から不意に声がかかった。

「少納言よ、香炉峰の雪はどんなでしょうね」

少納言よ、という直接のご指名。その呼びかけの声にも、なにやら、ふくみがある。清女はハッと身をひきしめた。

香炉峰の雪。あれだ! 彼女の頭の中に、一瞬ひらめいた詩のことば。

『

その詩句をさっと思い浮かべたとき、からだは自然に動いた。

「御格子を上げなさい」

キビキビと目下の女房に言いつけ、御格子が上げられるのを見るや、清女はみずから

揚げ終わってお顔を拝すると、中宮様はきれいな微笑を浮かべていらした。雪の光に映えて、ひときわ美しいお顔。やさしさとかしこさの溶けあったそのお顔の目もと、口もとの、その品のいい微笑。

――少納言。私のかけた謎をすぐに解いたのね。やっぱり、そなたのことだけあるわ。みごとよ――このことばを口にはされなかったけれど、微笑がすべてを語っていた。それは会心の笑みであった。

清女の胸にも、いま喜びが満ちてきた。宮様は私を試された。あの清涼殿の春の日、何でも覚えの歌を書け、とおっしゃったあれより、もっとむつかしい試し。そして、私は合格した。宮様のこの微笑を終生忘れないわ。心の底で、清女はそう思った。

女房たちの声が背後に聞こえてきた。

「私たちも簾をかかげて見るってところは知っていて、朗詠だってするじゃない。でもね。宮様のことばの裏なんて読めなかったわ。すぐにするすると簾を巻き揚げる、なんてわざは少納言さんだけのものよ」

「ほんと。中宮様にお仕えする女房のカガミみたいな人ね」

宰相の君の声もあった。この宮の人たちならではの知的な雰囲気。その中に受け容れられたことも、また、清女の喜びであった。

* * *

『枕草子』のなかでもひときわ有名なこの段は、清少納言への誤解を広めた段でもある。女だてらに漢詩を知っていて、自慢ぶって、満座の中でひけらかして見せたというのである。

しかし、それが誤解であることは、ここの原文をこまかく忠実に読んでいただければ、すぐに氷解するはずだ。

「少納言よ」とのご指名に答えないわけにはいかない。「香炉峰の雪は簾をかかげて見る、ですわ」とおうむ返しに答えても仕方がない、と、とっさにうてば響いて、アクションに出たところが見どころ。おしゃれなのだ。

漢詩文の教養高い

原文の「笑はせたまふ」は、このことの

(『枕草子』二八二段「三月ばかり物忌みしにとて」から、前半を補って解釈した。)