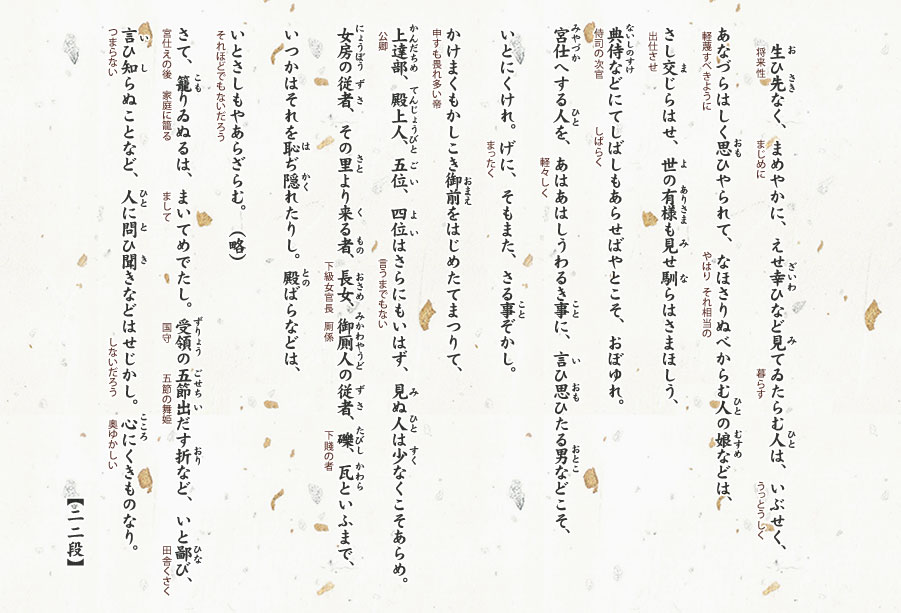

第十九回 生 ひ先 なく、まめやかに

宮仕えのすすめ――にせの幸福よりも

娘時代にはじめてこの段を読んだとき、「えせ幸ひ」ということばが目を射た。

「えせ幸ひ」とは、にせの幸福、見せかけの幸福、という意味である。

将来に確かな可能性も持たず、ただきまじめに、結婚して見せかけだけのしあわせを夢見て暮らす女性は、うっとうしい感じがして、なんだか軽蔑したい気がする。よき妻として、家の中にこもって、自分はなにがしたいか、なにができるかも考えず、夫の出世、子の成長だけを願う生活を、清女は中身のない、いつわりの幸福と言いきる。

清少納言の時代といえば、今からおよそ千年も前だ。女性は身動きもならないほど、着物を着重ね、

「えせ幸ひ」に対するものは、世間に出て、多くの人に接し、

宮仕えを経験し、その幸福をすでに感じている清女はこう提案する。

「それ相当の身分の家の娘なんかも、やっぱり宮中に出仕させて、世間のありさまも見習わせるといいわ。

典侍とは、

彼女たちは天皇のお

尚侍は

宮仕えする女を軽薄なだめ女と、口に出して言い、心でもそう思っている男のにくらしさ。ほんと、にくらしいわ、と清女は思う。

宮仕えすることで、女は世間を広くし、視野を広くする、というのが、清女の持論である。なにしろ、上は天皇をはじめとし、

宮仕えを終えて家庭に入っても、またすてきよ。

清女のこんなことばは、実際に宮中で五節の舞を見、舞姫の母親の態度・ことばなども見聞きした、体験の裏付けに基づいて、自信をもって語られている。

若き日に結婚したものの、なんとなく退屈をもてあまし、才能も発揮できずにいた清女は、ある正月に、宮中の

「いかばかりなる人、

いったいどんな星の下に生まれた人が、こんなにわがもの顔に、宮中を歩きまわっているのか、と清女は

だが、その後、彼女はその羨望を実現させた。ましてや、理想的な主君のもとに、日々いそいそと働いているのである。だからこそ、彼女のことばには説得力もあるのだと思う。

「えせ幸ひ」というショッキングなことばに目をみはって、この段を清女の女性論、人生論ととる人が多い。そして、独断的な論とか、部分的なことしか言ってない、とか、いう人もいる。

だが、この段は、たまたま書き出しが女性論めいたものに及んではいるが、清女の述べたいのは宮仕え有益論だと思う。

これはある日の清女の、「宮仕えってやっぱりすてき、いいなあ、役に立つなあ、みんな宮仕えをするべきよ」という感想なのだ。そう思って読むと、胸にコトンとおさまる。

清女のために思い出してあげたい段がある(一〇二段「二月つごもりごろに、風いたう吹きて」)。

春なお寒く、雪の散る日、藤原

すこし春ある

という下の句。それに清女がつけた上の句は、

である。彼女の才に驚嘆して、「お上に奏して内侍にとりたてていただこう」と言ってくれた男性がいたことを、たとえ、それが冗談にもせよ、清女はどんなに喜んだことだろう。

「女は典侍。内侍」

別の段(一六九段)で、彼女はここまで言っているのだから。