清涼殿のあの日の桜は咲ききわまって、ひとひら、ふたひら、風もないのに散っていた。

あれは宮様のお実家の滅びの予兆ではなかったか。清女はいまにしてそう思うのだった。

あの翌年(長徳元年〈九九五〉)、殿――中宮の父道隆は急逝、関白職は子の伊周にはいかず、弟の道兼にいった。その道兼がわずか七日で病死するや、関白職を継いだのは弟の道長である。定子の兄弟の伊周、隆家は絶望のあまり、自暴自棄となり、不敬事件をおこして左遷追放された。

定子は御所を出て、職曹司という中宮職の役所に謹慎の身を移し、その後、二条北宮、小二条殿と、実家の縁の邸に移り住んでいく。

斜陽落日のなかに身を置く中宮を、かぎりなくいたわしく思いながらも、清女はなすすべもなかった。しかも、彼女自身、予期せぬ渦のなかに巻きこまれていたのだった。

暗い状況のなかでは、人々の心も荒むのか。中宮のごひいきや、男友達とのフランクな交際も、女房たちの妬みを買ったのか、清女のまわりにはこんな噂がささやかれていた。

「少納言は道長方の人たちと親しいわ。あちら側に内通してるんじゃない?」

女房たちが集まっているとき、清女が通りかかるとピタッと話をやめ、無視するようにもなっていた。

そして、いま、清女は傷ついた心を抱いて宿下がりをしていた。表面は強気に見えるが、その実、繊細すぎるほど繊細な心を持つ彼女なのである。

複雑な思いが、心にせめぎあう。かたときも心を去らぬ宮様への思い。恋しさ。お傍にいてお世話したい。離れて暮らすことは、がまんできそうにもない。だが、あのネチネチした女房世界はたまらない……。

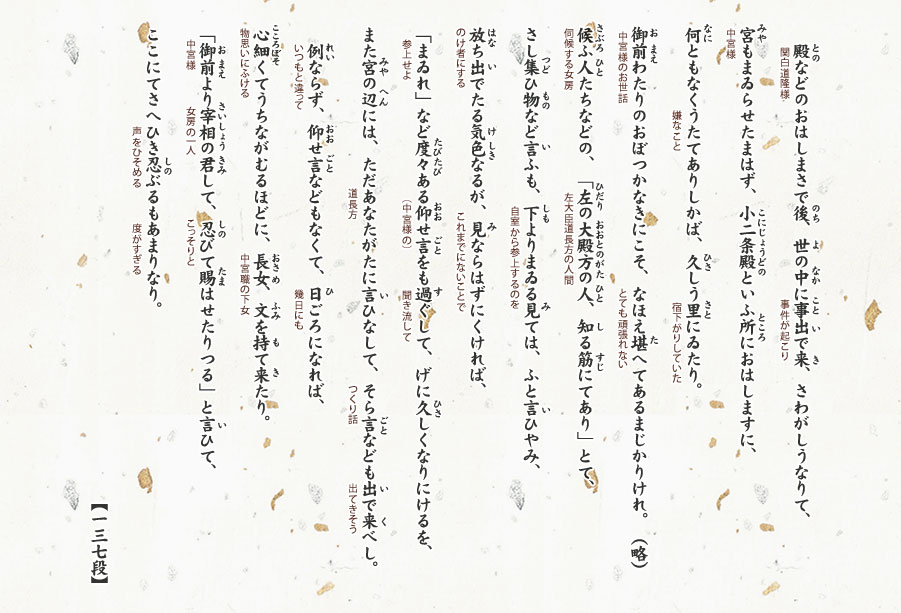

「殿などのおはしまさで後」からはじまる三行には、これほどの思いがこめられているのである。もともと、ネガティブなことを綿々と訴えることは大きらいな清女である。悶々の思いをさりげなく婉曲にぼかし、抑制しているこの筆致を味わってほしい。

「帰っておいで」という宮様の仰せ言をたびたびいただきながら、清女は出仕できないでいた。宿下がりももう数か月に及び、いつしか仰せ言も遠のいていっていた。このまま宮とのご縁が切れたら、と清女は心細くなり、秋めいてきた庭をぼんやり眺めていた。

と、そんなとき、長女(中宮職の下女)が文使いとしてやってきた。彼女は声をひそめて言う。

「宮様が宰相の君を通して賜った秘密のお手紙です」

宰相の君が「このお文をひそかにね」と言いつけた声音をそのままに、ここに来てまでささやく長女の単純さが清女にはおかしくも愚かしくも思えた。同時に、いまはそんなに声をひそめなければならぬ自分の存在か、と心に冷たい風も吹き通る気もするのだった。