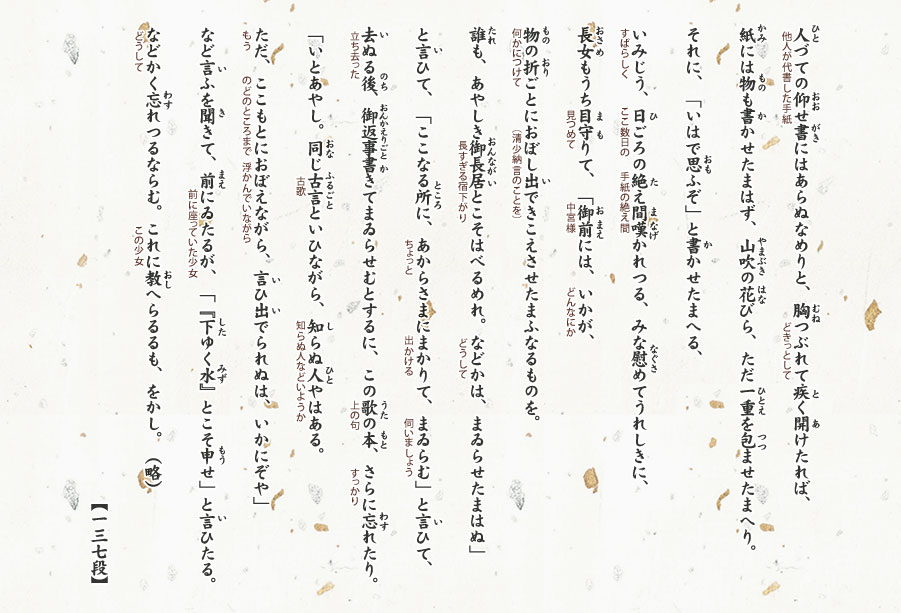

第二十三回 殿 などのおはしまさで後 (二)

山吹 のはなびらに、秘めたみ心(2)

「いはで思ふぞ」

と、ただそれだけ。

初秋の山吹は季節はずれの

山吹の花。『

私が贈り主ということは無言よ。秘密よ……。宮のあたたかい目くばせを清女は感じた。

「いはで思ふぞ」は、『

人がどう思おうと、どう言おうと、そなたの純粋な心は私がよく知っている。そなたがいないとさびしい――宮様はそんなみ心のすべてを、山吹にこめてくださったのだわ。だれよりもいちばんおつらいのは宮様なのに、ご苦労をなさって、み心はよけいに磨かれた。

清女の、この日頃のうつうつとした心は、いっきに溶かされていくのだった。

長女は、晴れやかになった清女の顔をしみじみとみつめて、

「宮様はどんなにあなた様のことを思っていらっしゃることか。折にふれて、あなた様を思い出され、口にもお出しあそばすそうですよ。みなさまも『どうしてあんなに長いお宿下がり』と疑っているそうですよ。参上なさいませ」。

出すぎたことかもしれませんが、と遠慮しつつ、長女は誠実を顔にあらわして言うのだった。

彼女が「ちょっとよそに

あの「いはで思ふぞいふにまされる」の上の句は何だったのかしら。のどまで出かかっているのに出てこない。ド忘れなのだ。じれったい。

久しぶりの出仕を、と心を決めてお返事を書く清女の目に浮かぶのは中宮様おひとり。

初宮仕えの日にふり仰いだ紅梅色のお手。その、お手で書いてくださった文字をのせた山吹のはなびらは、小さな護符のように、彼女には思えた。

この章段は『枕草子』全巻を通じて、ただ一か所、定子と清女の主従関係のしばしの挫折を語っている。だが、清女を上まわる定子の役者ぶりの目覚ましさ。挫折を超えて、主従はより深く結ばれる。