第二十四回 上 に候 ふ御猫 は

翁 丸 事件、隠し絵の悲しみ

『枕草子』のなかで清女は、この草子を人が見るなどとは思いもしなかったので、品のないことでも、不愉快なことでも、思ったことはなんでも書こうと思った、と言っている。

そんな清女の筆は、

残酷童話のような趣も持つこの物語だが、平安の宮廷の裏面も、そこに生きた人々の生態も活写しておもしろい。しかも、じっくり読みこんでいくと、隠し絵のようなものもぼんやり浮かびあがってくるのだ。

* * *

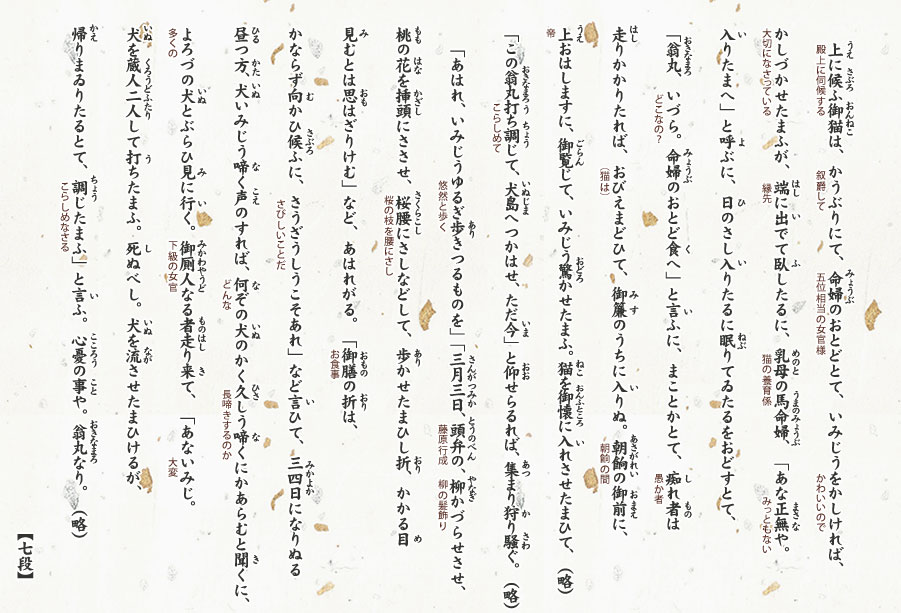

幕は、のどかに、また華やかにひらく。

ペルシャ渡りのかわいい猫であろう。

猫は、人間なみに乳母までつけてもらっていた。

「まあ、お行儀がわるい。お入りあそばせ」

姫君のくせに居眠りなんて、ご身分をお考えあそばせ、と、乳母の

だが、ポカポカの日ざしの中で、正体もなく眠りこけているこの快感。猫は目覚めようともしない。乳母は、これも

「翁丸どこにいるの? 命婦さまに食いつけ!」

もちろん、じょうだん。だが、犬にじょうだんは通用しない。忠実な犬である。言いつけを守って、でっかい犬は走りかかった。猫は泡をくって

若き帝はお食事中だったが、逃げこんできた猫を見てたいへん驚かれ、よしよし、どうした、と

帝は翁丸に対して激怒された。

「不届き者め。うちたたき、こらしめて、犬島に流せ。いまのいま、ただちに」

勅命である。翁丸の運命は暗転。大勢の者どもに狩り立てられ、

事の次第を知って、中宮方の女房たちは翁丸の身の上をあわれみ、威風堂々としていたその姿を思い出す。

「三月三日、頭弁の、柳かづらせさせ……」から「かかる目見むとは思はざりけむ」までは、清女のことばであろうか。

ここは、翁丸の華やかなりし日の回想シーンで、柳の枝をわがねた髪飾りに桃の花枝も折り添え、腹帯には、舞人のように桜の花枝まで挿して、練り歩かされた姿を、天然色で描いている。柳の緑、桃の紅、桜の淡紅、

翁丸を飾りたてたのは、

「三月三日、頭弁の……」と、名指しで記した、この部分の清女の筆にも、ありし日の宮廷生活へのなつかしさが濃くにじんでいることに注目したい。

「中宮様がお食事をなさるときには、いつもお下がりを期待して、こちらをじっと見て控えていたのに、あの姿を見られなくなって、さびしいわね」

などと、清女はまわりの人たちに言っていたが、そのまま三、四日たっていった。

ある朝悲しげに