シリーズ 27 「慣用的な漢字表記 」目次

- 1. 今野真二:「熱灰」と「煨」 2023年12月06日

- 2. 今野真二:いつから「天晴」なのか? 2023年12月20日

- 3. 今野真二:「慣用的」とは何か? 2024年01月17日

- 4. 佐藤宏:国語辞書の漢字欄の役割について考える 2024年02月07日

慣用的な漢字表記

Series27-4

国語辞書の漢字欄の役割について考える

1.「慣用的」とは何か。

『日本国語大辞典 第二版』の凡例「漢字欄について」で〈見出しの語に当てられる慣用的な漢字表記のうち主なものを【 】の中に示す〉とあるなかの、「慣用的」の意味について考えてみます。

まず、漢語の場合は、常用漢字表と人名用漢字表に示される字体を用い、異体字や俗字ではなく正字または通用字を使うといったように、字体が問題になるときに「慣用的」ということばが用いられます。なぜなら、漢音・呉音・慣用音など語音の日本的な変化によって読み(語形)が異なることはありますが、初めから当該の漢字は決まっているともいえるからです[1]。一方、和語の場合は、そのことばに特定の漢字を当てることについて「慣用的」であるかどうかが問われることになります。一般には、そのことばを書くときにふつうに用いる漢字という意味になると思われますが、現在あまり使われないことばの場合には、文献で実際に用いられている例をよりどころとして、せいぜいその時代あるいは位相において「慣用的」かどうかが問われることになるのではないでしょうか。

『日本国語大辞典』では、文献に実際にある用例にもとづいて見出しを立てるのが原則です。しかし、通用していることばであるにもかかわらず、文献から用例が拾えていないこともあります。その場合は、他の辞書などを参考にして見出しとして立てておき、後追いで用例を探すことにもなるわけです。いずれにしても、『日本国語大辞典』は見出しを立てるに際してその多くを『大日本国語辞典』に負っていることは確かなので、ここでその凡例も見ておくことにしましょう。

凡例の「六 漢字・漢語其の他外来語に就きての注意」に次のように書いてあります。

一 毎語の下に漢字・漢語を標出せるは、一は同語の並列したる場合に一目して差別を知らしめ、一は語源を知らしむる便としたるものなれば、専ら一般通用の漢字・漢語を採りて、必しも其の雅俗を問はず

これを読むと、辞書の見出し漢字欄の役割として、「慣用的」な表記というよりは、同音語が並ぶ場合に、そのことばの違いがすぐにわかるように「一般通用の漢字・漢語」を用いていると理解できます。たとえば、小型辞典では「とる」に「取」「採」「捕」「執」「撮」のような漢字を当てて別々の見出しとすることがありますが、これなどはその典型的な例といえます。見出しに同音の語が並ぶときに、的確な漢字が当てられていれば、その漢字の表意性によってとりあえずの意味と、他の語との違いを素早く知ることができるからです。とはいえ、そのことをもって「慣用的」といえるかどうかはまた別の問題になります。たとえば、「こと(事)」や「それ(其)」や「いう(言)」などは、ほとんどの辞書が漢字欄にこれらの漢字を示しますが、実際には「こと」「それ」「いう」と平仮名で書く方が「慣用的」といえる場合もあります。

また、一般の小型・中型の国語辞典では、漢字欄の漢字に送り仮名を入れたり、常用漢字表の表外字であることを知らせたり、表内音訓にない場合はそれがわかるように記号で示したりすることもあります。ここに至っては、もはや「漢字欄」というよりは「表記欄」という意味合いの方が強くなってきます。これに対して、『日本国語大辞典』の漢字欄には送り仮名や常用漢字にまつわる一連の情報は入れずに、当てられることの多い漢字を単にそのまま示すだけです。大型辞典ゆえに時々の国語施策に随時適応できるような機動性を備えていないことが一つの理由ですが、それ以上に、歴史的な辞典としてその語のアイデンティティーに関わるような漢字をシンプルに選んで添えているといった方が当たっているかもしれません。

2.近代国語辞書の漢字欄を比べてみる。

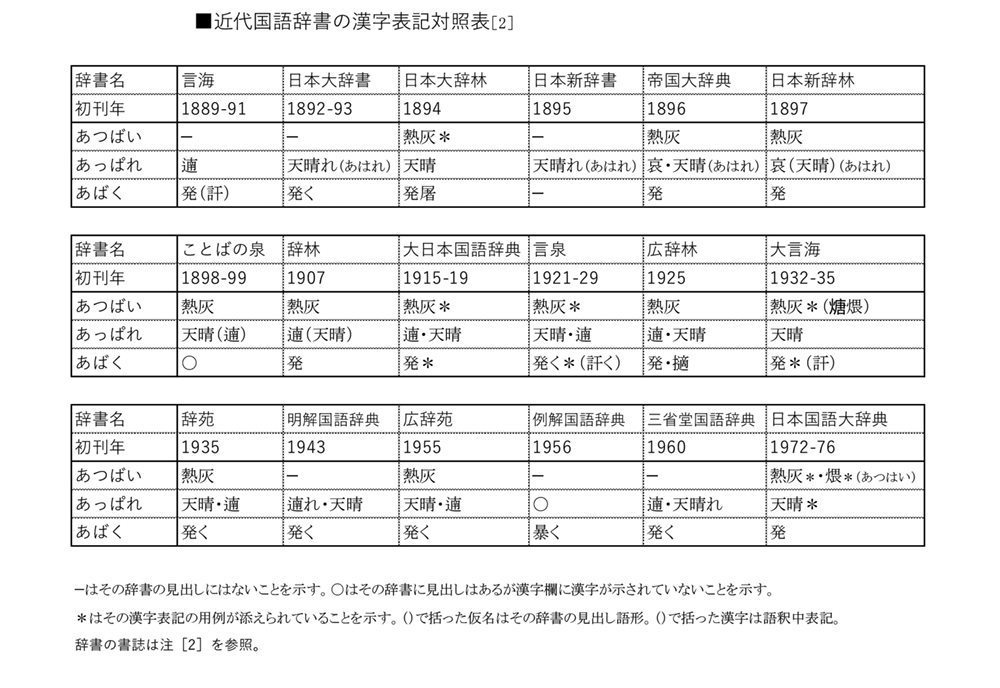

今野先生からご指摘のあったことばの主なものについて具体的にみていきましょう。

この表を見ると、辞書の世界では「あつばい」には「熱灰」という漢字を当てることが通用していたと言えそうです。ただし、『日本国語大辞典』の見出し語形が「あつはい」と清音になっているのは、初期の用例、『新撰字鏡』と『石山寺本法華経玄賛平安中期点』の確例によるものであり、『日葡辞書』以降の確例が「あつばい」であるところから、語釈冒頭に〈「あつばい」とも〉という注釈がついています。また、『日本国語大辞典』で漢字欄に新たに「煨」が加わったのは、『新撰字鏡』がこの字をまさに「阿豆波比(アツハヒ)」と読んでいるからです。

「あっぱれ(天晴・遖)」はどうでしょうか。『大日本国語辞典』では、「あっぱれ(遖・天晴)」とあり、『承久軍物語』と謡曲『張良』から「あっぱれ」の例が示されているだけです。『大日本国語辞典』以前では、『言海』『辞林』に出典なしで「遖」が示され、『日本大辞林』『ことばの泉』には出典なしで「天晴」が示されます。『大日本国語辞典』以後では、『大言海』で「天晴」が『平家物語』の「あっぱれ」の例とともに示され、『言泉』『辞苑』『広辞苑』には典拠なしで「天晴・遖」の順で示され、『広辞林』『明解国語辞典』『三省堂国語辞典』には典拠なしで「遖・天晴」の順で示されています。結局、「天晴」の漢字が実際に使われたことを裏付けているのは、『日本国語大辞典』の用例だけということになりそうです。さらに、第二版に至って、「遖」字が用例の裏付けをもって漢字欄に示されるようになりました。

もう一つ、「あばく(発・暴)」についても見ておきましょう。『大日本国語辞典』『言泉』『大言海』では『続日本紀』の傍訓の例を添え、「発」(『言泉』は「発く」)を当てています。『言海』『帝国大辞典』『日本新辞林』『辞林』では典拠なしで「発」を当て、『日本大辞書』『辞苑』『明解国語辞典』『広辞苑』『三省堂国語辞典』では典拠なしで「発く」という表記を示しています。そのうち、『言海』『言泉』『大言海』では特定の語釈についてだけ「訐」を当てており、『広辞林』では典拠なしに「擿」を併記し、『例解国語辞典』が典拠なしに単独で「暴く」と示しているのが目につきます。『日本国語大辞典』の初版では、典拠なしで「発」字を漢字欄に示していますが、二版では「発」の典拠を示し、さらに用例の裏付けをもって「暴」字を併記するに至ります。ただし、漢和辞典を引けば、「発」「訐」「擿」「暴」はいずれも意味欄で「あばく」と訓じており、辞典によっては太字で示されることもあります。これは国訓といってもいいほどに、その漢字の読みとして定着しているものを表しているといっていいでしょう。

3.結論。

これらのことから見えてくるのは、『日本国語大辞典』の凡例で使われている「慣用的な漢字表記」ということばは、漢字を書く場合だけではなく、読む場合も想定しているということになりそうです。読む場合の漢字表記とは、すなわち漢詩漢文や文書を読み書きできる人々からなる「文字社会」での慣用ということになり、それは端的に古辞書や節用集で書き継がれ読み継がれてきた漢字と重なるとも考えられます。となると、これはやはり話しことばと書きことばの問題にもつながりますし、一律な表記の歴史というくくりが成り立つのかどうか、難しい問題ではあると思います。現代の国語施策などに則ったいわゆる「慣用表記」であればそれなりに割り切れる部分もあるかと思いますが、歴史的な国語辞書を謳う『日本国語大辞典』では、せいぜいその漢字が表記される文献を明らかにすることによって、それが使われる位相と時代を明確にする作業がまずは大前提になると考えます。

それはそれとして、ご指摘いただいたように、『日本国語大辞典 第二版』の凡例で用いられている「慣用的」ということばは、それが現代に於いて慣用的なのか、用例が使われた時代や位相に於いて慣用的だったのか、あるいは、書くことでの慣用なのか、読むことでの慣用なのか、意味の範囲が広すぎて曖昧になっていることは確かです。もっと読者に分かりやすい的確な表現を心がけるべきであると考えます。ご指摘、ありがとうございます。

***

さて、今野真二先生が著された『『日本国語大辞典』をよむ』〔三省堂、2018〕を受けて始まった「来たるべき辞書のために」ですが、とりあえず、このシリーズ27をもって締めることとなりました。往復書簡という形ではありましたが、『日本国語大辞典』のあるべき姿をめぐって、さらには国語辞書一般についても大変有意義な議論の展開になったことに関し、改めて今野先生に感謝する次第です。先生にはお忙しいなか丁寧にお付き合いいただき心からお礼申し上げます。山田忠雄先生の『近代国語辞書の歩み』で提起された諸問題については必ずしも議論が出尽くしたわけではないので、またご教示いただける機会があれば幸いです。約5年にわたり、お読みいただいた皆さま、ありがとうございました。

- [1]『日本国語大辞典 第二版』(全13巻)に別巻として「漢字索引」を設けたのは、単に漢字からことばを引くだけではなく、同じ漢字列の語に複数の読まれ方がある場合にそれを一覧できるようにするためでもあった。今では、個別の語については、アプリやオンラインなどの電子版の辞書で難なく解決する課題ではあるが、それを総覧することの意味はまた別にあるものと考える。

- [2]挿入した表で取り上げた辞書の簡単な書誌を以下に付す。(語数は概数)

『言海』(1889-91)大槻文彦(著発行)語数、3万9千

『日本大辞書』(1892-93)山田武太郎(美妙)(著発行)語数、5万3千

『日本大辞林』(1894) 物集高見(著)清水卯三郎(発行)語数、5万5千

『日本新辞書』(1895)三田村熊之介(著)石塚猪男蔵(発行)語数、1万1千

『帝国大辞典』(1896)藤井乙男・草野清民(編)三省堂書店(発行)語数、5万7千

『日本新辞林』(1897)林甕臣・棚橋一郎(編)三省堂書店(発行)語数、4万6千

『ことばの泉』(1898-99)落合直文(著)大倉書店(発行)語数、9万2千

『辞林』(1907)金沢庄三郎(編)三省堂書店(発行)語数、8万2千

『大日本国語辞典』(1915-19)上田万年・松井簡治(著)金港堂書籍・冨山房(発行)語数、20万

『言泉』(1921-29)落合直文(著)芳賀矢一(改修)大倉書店(発行)語数、26万8千(山田忠雄『近代国語辞書の歩み(上)』p.872による)

『広辞林』(1925)金沢庄三郎(編)三省堂(発行)語数、10万

『大言海』(1932-35)大槻文彦(著)冨山房(発行)語数、9万8千

『辞苑』(1935)新村出(編)博文館(発行)語数、15万8千

『明解国語辞典』(1943)金田一京助(編)三省堂(発行)語数、7万

『広辞苑』(1955)新村出(編)岩波書店(発行)語数、20万

『例解国語辞典』(1956)時枝誠記(編)中教出版(発行)語数、4万(『出版年鑑』1956年版による)

『三省堂国語辞典』(1960)金田一京助・見坊豪紀・山田忠雄・金田一春彦(編)三省堂(発行)語数、5万7千

『日本国語大辞典』(1972-76)日本大辞典刊行会(編)小学館(発行)語数、45万

▶「来たるべき辞書のために」は今回で終了です。 約5年間に及ぶ『日国 第二版』をめぐる往復書簡をご覧いただき、ありがとうございました。

ジャパンナレッジの「日国」の使い方を今野ゼミの学生たちが【動画】で配信中!

日本国語大辞典

“国語辞典の最高峰”といわれる、国語辞典のうちでも収録語数および用例数が最も多く、ことばの意味・用法等の解説も詳細な総合辞典。1972年~76年に刊行した初版は45万項目、75万用例で、日本語研究には欠かせないものに。そして初版の企画以来40年を経た2000年~02年には第二版が刊行。50万項目、100万用例を収録した大改訂版となった

筆者プロフィール

今野真二こんの・しんじ

1958年、神奈川県生まれ。早稲田大学大学院博士課程後期退学。清泉女子大学教授。専攻は日本語学。『仮名表記論攷』(清文堂出版)で第30回金田一京助博士記念賞受賞。著書は『辞書をよむ』(平凡社新書)、『百年前の日本語』(岩波新書)、『図説 日本語の歴史』(河出書房新社)、『かなづかいの歴史』(中公新書)、『振仮名の歴史』(集英社新書)、『「言海」を読む』(角川選書)など多数。

佐藤 宏さとう・ひろし

1953年、宮城県生まれ。東北大学文学部卒業。小学館に入社後、尚学図書の国語教科書編集部を経て辞書編集部に移り、『現代国語例解辞典』『現代漢語例解辞典』『色の手帖』『文様の手帖』などを手がける。1990年から日本国語大辞典の改訂作業に専念。『日本国語大辞典第二版』の編集長。元小学館取締役。

最新10件

- 慣用的な漢字表記 :国語辞書の漢字欄の役割について考える

佐藤宏 2024/02/07 - 慣用的な漢字表記 :「慣用的」とは何か?

今野真二 2024/01/17 - 慣用的な漢字表記 :いつから「天晴」なのか?

今野真二 2023/12/20 - 慣用的な漢字表記 :「熱灰」と「煨」

今野真二 2023/12/06 - 特別篇:中村正直と『西国立志編』

今野真二 2023/11/15 - 漢語をめぐって:漢語は「泥沼」か?

佐藤宏 2023/11/01 - 漢語をめぐって:情報強化で得られる「気づき」とは?

今野真二 2023/10/18 - 漢語をめぐって:漢語なのか、漢語風なのか?

今野真二 2023/10/04 - 漢語をめぐって:漢語に注目することの意義

今野真二 2023/09/20 - 使用例:日本国語大辞典は用例によって作られ、用例によって訂正される

佐藤宏 2023/09/06

『日国』に未収録の用例・新項目を募集中!

会員登録をしてぜひ投稿してみてください。

『日本国語大辞典』をよむ

辞書・日本語のすぐれた著書を刊行する著者が、日本最大の国語辞典『日本国語大辞典第二版』全13巻を巻頭から巻末まで精読。この巨大辞典の解剖学的な分析、辞書や日本語の様々な話題や批評を展開。