葛飾区郷土と天文の博物館

第1回 地べたから宇宙まで

そこには一度聞いたら絶対忘れない

ユニークな名前の博物館がある

葛飾区は、東京都の東端に位置し、区の東側を流れる江戸川は東京都と千葉県の境となっている。地理的にみると、区域は武蔵野台地と下総台地の間に広がる東京低地と呼ばれる低地帯に展開。葛飾区には、映画『男はつらいよ』の舞台ともなった「柴又(しばまた)」や、マンガ『こちら葛飾区亀有公園前派出所』で知られる「亀有(かめあり)」があるので、東京低地と呼ぶよりも東京下町1と呼称した方が一般的には馴染みがあるのかもしれない。

もう少し地勢的な話をさせていただくと、東京低地は、関東平野の臨海部にあり、関東の諸河川が東京湾に注ぐ、河川の集中地域である。洪水の頻発地帯とされ、古くからの人の営み=歴史は刻まれていない地域、というイメージをそこに暮らす人々や研究者に与えてきた。

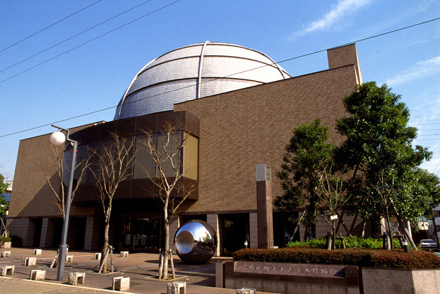

しかし、平成3年(1991)に葛飾区郷土と天文の博物館が開館してからは、古くから河川とともに育まれてきた東京低地の歴史の一端が明らかにされつつある。

郷土担当の学芸員としても、河川集中をマイナスの要因としてのみとらえるのではなく、河川による恩恵と新発見の歴史情報を発信することを心掛けている。

さて、当館の館名は、いわゆる普通の地域博物館とは趣を異にしている。なぜこのような名称となったのか? 何か深い訳があるのか? じつは、元々教育委員会では郷土資料館とプラネタリウムという2つの異なった施設を建設する構想があった。紆余曲折があって2つの施設をひとつにした博物館を建設することになり、そこで「郷土博物館」に「天文」が冠されて、「郷土と天文の博物館」という明快? な名称が誕生したのである。

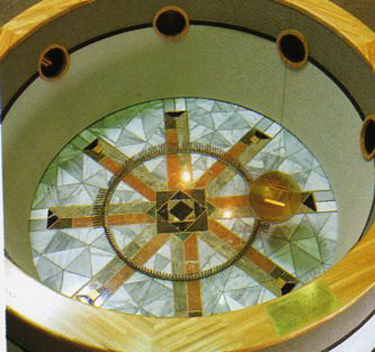

最新式のデジタルプラネタリウムや25センチメートル屈折クーデ式望遠鏡2を見なくとも、ドーム型の外観や館内の吹き抜けに吊るされたフーコーの振り子3をご覧になれば、他の郷土系の博物館・資料館とは異なる「郷土と天文の博物館」ならではの個性を容易に感じとることができる。

現在、館に勤める学芸員は4人で、内訳は郷土分野として、文献・考古・民俗が各1人、天文分野が1人となっており、大げさにいえば「地べたから宇宙まで」を担当しているということになる。

(次回に続く)

脚注

-

JK版「日本国語大辞典」の「下町」の項目は「都会で、高台の上町に対して、低地にある町。商工業に従事する町家が密集しているあたり。特に、江戸で、武家屋敷や寺社の多かった山の手に対して、芝、日本橋かいわいから京橋、神田、下谷(したや)、浅草、本所、深川方面の町家の多い地区をいう。現代では、山の手の住宅地区に対して、その東に広がる低地一帯を呼ぶこともある。江戸時代の風情を残し、住む人の庶民的であけっぴろげな気風(きっぷ)や人情味を特色とする。」と記す。しかし、最近のテレビ放送などでは、「庶民的な雰囲気の土地」の代名詞として誤用され、地勢的にはいわゆる山の手地域に属しているのに、「下町」と紹介することも目立つ。

博物館が所在する葛飾区は、江戸時代には下町の範疇ではなかったが、現在の用法では下町の条件を十分に満たしおり、柴又帝釈天前の商店街を下町の代表としてあげる人も多い。 - 複数の平面鏡を加えることで、鏡筒の向き(見る方向)が変わっても、接眼部(見るところ)の位置に変化がない望遠鏡。郷土と天文の博物館の望遠鏡の口径は25センチ。屈折クーデ式望遠鏡としては、日本最大級の口径を誇る。

- 「フランスの実験物理学者J・B・L・フーコーが1851年に考案した振り子で、地球の自転が単振り子の振動面に与える影響力を調べる装置」(JK版「日本大百科全書(ニッポニカ)」)で、「振動が減衰しないように長い針金に重い錘を下げて振らせると、コリオリ後からの作用で北半球ではその振動面が鉛直軸の周りに見かけ上時計の針の方向に回転する。観測点の緯度が λ だとすると、1時間当たりの回転角はsin λ ×15° に等しい」(JK版「法則の辞典」)。

第2回 「かつしか」を極めるには

茨城県南部にまで広がっていた

|

|

|

赤い実線で囲まれた範囲が旧葛飾郡の範囲(破線部分は古くは海であった)

|

|

当館は葛飾区立のいわゆる地域博物館である。郷土分野では、葛飾区の「地べた」に営まれた歴史や民俗の調査研究をし、その成果を展示や刊行物などによって情報発信するのが仕事である。

しかし、葛飾区の歴史や民俗を追求するには、現在の葛飾区だけを見据えていても不備な点がある。なぜならば、昭和7年(1932)に葛飾区が誕生するまでは、現在の葛飾区・ 江戸川区・墨田区・江東区の4区は東京府南葛飾郡4として括られていた(ただし、墨田区・江東区の西半は東京市、江戸川区のごく一部は東葛飾郡に所属)。さらにいえば、南葛飾郡が成立する前、つまり近世(安土・桃山時代、江戸時代)や中世(鎌倉時代、室町時代)は上記4区は葛西(かさい)5と称されていたのである。またさらに、この葛西というのも、元をたどれば古代における下総国(しもうさのくに)葛飾郡6というのにたどり着く。

このことを説明していくと紙面が足りなくなってしまうので、少々省略させていただくが、古代の「かつしか」世界は、葛西を含め、千葉県西部、埼玉県東部、茨城県南西部をも包括する南北に長い広大な領域(右の地図を参照)だったのである。 つまり何がいいたいのかというと、葛飾区の歴史や民俗は、現在の区域に限るのではなく、少なくとも旧葛飾郡という広がりのなかで調査・研究を進めなければ、理解することはできないということである。

葛飾区の歴史や民俗を追求するために、もうひとつ重要な視点がある。旧葛飾郡という行政的な繋がりとともに、地理的な繋がりについても注意していかなければならないという点である。

第1回目で葛飾の地勢を説明する際に「東京低地」という地理的用語を用いたが、たとえば、東京低地は関東平野に枝状に広がる諸河川の束ね口であり、東京低地の歴史や民俗は、これら諸河川や各流域との関わりによって醸成されてきたのである。

旧葛飾郡という行政的な括りはもちろんのこと、少なくとも東京低地という同じ地理的な環境を共有する地域的な繋がりについても注意を払いながら、葛飾区の歴史や民俗を追求することが必要なのではないだろうか。そして、このようなスタンスなくして「かつしか」を歴史的・民俗的に極めることは到底できないのである。

こうした当館の調査・ 研究方針に沿った事業として、「地域史フォーラム」という公開講座を開催している。このフォーラムは、旧葛飾郡域や東京低地を含み、さらにその周辺一帯の歴史事象を素材としてテーマを設定し、最新の研究成果を設定テーマに照射しながら検討を加え、そのことで新たな地域史像を構築していこうという目的をもっている。

そこでは、文献史学や考古学など専門分野内での検討だけではなく、関連する様々な諸分野の研究成果も提示し合って検討するという、学際的な取り組みを行っている。

平成5年(1993)には、「下町・中世再発見」という特別展と、地域史フォーラムとを関連付けた事業を行った。事前準備として、近隣区市町村の専門職員に協力を求め、東京下町の中世に関する勉強会や調査を行った。そのうえで展示を構築し、地域史フォーラムは「東京低地の中世を考える」と名付けたシンポジウムに拡大して開催した。

-

平成5年に開催された特別展「下町・中世再発見」の図録 -

平成8年の地域史フォーラムの成果をまとめた『葛西城とその周辺』(たけしま出版・平成13年刊)の表紙カバー

お陰さまで、特別展示およびシンポジウムは好評をいただいた。シンポジウムは記録集にまとめられ、シンポジウムと同じく『東京低地の中世を考える』というタイトルで、名著出版から刊行された。

この企画は、当館単独でなしえたのではなく、近隣の博物館・資料館、文化財担当の職員の協力なくしては実現できない事業であった。

(次回に続く)

脚注

- 明治11年(1878)11月の郡区町村編制法の施行により、朱引(旧江戸城下=東京市)外6郡のひとつとして成立。旧武蔵国葛飾郡を南北に2分するかたちで設置され、東京府所属の南部が南葛飾郡、埼玉県に所属の北部が北葛飾郡・中葛飾郡となった。この時、旧下総国葛飾郡のうち、茨城県に属した地域は西葛飾郡、千葉県に属した地域は東葛飾郡となった。(以上、JK版「日本歴史地名大系」より)

- 現在の江戸川と隅田川に挟まれた地域を中心とし、現葛飾区・江戸川区の全域と墨田区の北部および江東区の一部を占めた地域。古代の下総国葛飾郡は、のちに太日(ふとい)川(現在の江戸川)を境に東岸を葛東(かとう)、西岸を葛西(かさい)と称するようになった。平安末期、葛西に進出して在地領主となった葛西氏は、葛西の地を伊勢神宮に寄進、下総国葛西御厨(みくりや)が成立する(のちの史料には「葛西庄」ともみえる)。(以上、JK版「日本歴史地名大系」より)

- 古代の葛飾郡は旧利根川の流域に展開し、台地部と低地部からなる。成立以来下総国に属してその西端部を占め、西は現在の隅田川で武蔵国と境し、北は下野国都賀(つが)郡(現栃木県)に接し、南部は海(東京湾)に面していた。利根川河道の変遷に伴い、近世に入り、江戸川以西の葛飾郡が武蔵国に編入され、武蔵国と下総国に分属することになった。(以上、JK版「日本歴史地名大系」より)

第3回 連携した博物館・資料館の活動

連動する企画を生む力となった

昨年の平成21年(2009)3月に博物館2階「郷土のフロア」の常設展示「かつしかのあゆみ」のリニューアルを行った。その中心的な展示替えとなったのが「葛西城の時代」であった。葛西城7は、関東が戦国乱世となる享徳(きょうとく)の大乱8が勃発した15世紀中頃に山内(やまのうち)上杉氏9によって築かれる。16世紀には小田原北条氏に奪取されるなど、幾多の攻防が繰り返されてきた。

リニューアルのなった「葛西城の時代」(中世)の展示エリア-

同じくリニューアルのなった「大嶋郷の時代」(古代)の展示エリア

平成19年(2007)は、昭和47年(1972)に葛西城の発掘調査が行われてから35年目にあたった。また、この年は博物館考古学ボランティア活動15年という節目の年でもあった。そこで、葛飾区郷土と天文の博物館では、葛西城発掘35年を記念し、ボランティア活動15年の節目も兼ね、ボランティアの協力を得ながら、特別展「関東戦乱―戦国を駆け抜けた葛西城」(10月21日‐12月9日)を開催することになった。

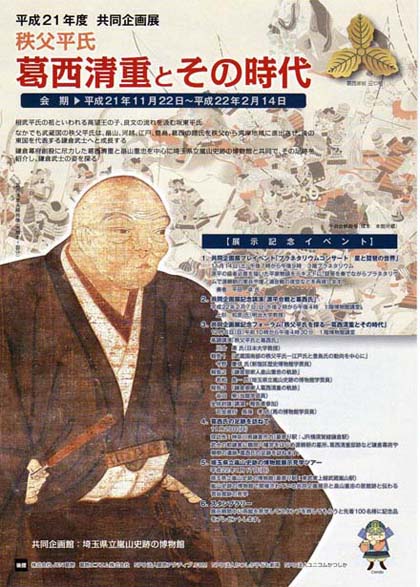

特別展の準備を進めているうちに、微妙に時期がずれながらも、平成19年の10月から翌年1月にかけ、当館だけではなく、埼玉県川越市立博物館、埼玉県行田(ぎょうだ)市立博物館、埼玉県寄居(よりい)町鉢形城(はちがたじょう)歴史館、埼玉県立嵐山(らんざん)史跡の博物館でも、戦国時代の小田原北条氏に関連する展示会を開催する予定であることが判明した。

そこで、各館で借用遺物が重複することを避けるために調整を図るなど、事前に展示内容の情報を交換していた。こうした活動を重ねていくうちに、同じ戦国時代をテーマとした展示会を5館が個別的に開催するよりは、各館が連携して協力し合い、関東の戦国期の様相を多くの方に知っていただける機会を設けてはどうか、という運びになった。

| |

© endo | |

「葛西城の時代」の解説映像に登場するキャラクター「義氏くん」(何を隠そう、最後の古河公方「足利義氏」とは私なのだ) | |

紆余曲折はあったものの、何とか調整がなり、共通テーマ「関東の戦国を知る」と題した5館連続展示が実現したのである。急ごしらえのことなので、統一したデザインのポスターやチラシの作成はできなかったが、ポスターやチラシには共通のロゴを刷り込んだ。また、スタンプラリーを実施して記念品を進呈するなど、集客性を少しでも高める仕掛けも試みた。

ところで、当館では、展示の内容をより深く検討するために、記念シンポジウムの開催を企画していた。このシンポジウムについても、江戸東京博物館、埼玉県立嵐山史跡の博物館と当館の3 館が連携し、最新の「戦国城館」の研究成果をテーマに据え、実施することになった。

展示で5館、シンポジウムで3館、東京都と埼玉県にまたがった博物館の連携による企画が実現したのである。これも日頃から培った学芸員同士の繋がりがもたらした賜物であろう。それに加えて、前回言及した「地域史フォーラム」で培われたノウハウが一助となったことも忘れてはいけない。

長年にわたって積み重ねてきた、考古学・文献史学両面での調査・研究の最新成果の一端が展示会やシンポジウムで披瀝される。このことは、研究者だけでなく一般の人々の関心をもよんだ。それを後押ししてくれたのが、連携による展示やシンポジウムであったことは明白である。

じつは、この回の最初に述べた常設展示のリニューアルも、このような状況が反映されて可能となったのである。

(次回に続く)

脚注

- 中川の西岸、現在の葛飾区青戸7丁目を中心とする地にあった平城。享徳の乱前後、関東管領の山内上杉氏が、古河公方足利成氏に対抗するための拠点として築城されたと考えられ、山内上杉方の大石石見守が城主であった。天文7年(1538)には北条氏綱が葛西城を攻め落とし、小田原北条氏の支配下となった。その後、岩付(いわつき。現埼玉県大宮市岩槻区)の太田氏の勢力下となり、小田原北条氏と上杉氏の攻防の場となった。天正18年(1590)、豊臣軍が関東に侵攻、同年4月、小田原北条氏勢力下の葛西城は落城する。なお、近世初期に当城跡は御殿として利用された。(以上、JK版「日本歴史地名大系」などより)

- 享徳3年(1454)鎌倉公方足利成氏は、関東管領上杉憲忠を自邸に招いて謀殺。以後、文明14年(1482)に上杉氏および上杉氏を支援する幕府と、成氏が和睦するまで、関東地方は大いに乱れた。この間の康正元年(1455)幕府の命を受けた駿河の今川範忠が鎌倉に攻め入って成氏を追い払い、成氏は下総古河に拠点を移して古河公方を称した。

- 上杉氏初代上杉重房の孫憲房の子、憲顕を祖とする。憲顕の子憲方が鎌倉山ノ内に居館を定めたことで山内上杉を称した。憲顕は貞治2年(1363)足利基氏に迎えられて関東管領となる。以後、憲顕の系統が上杉氏宗家となり、関東管領職を継承した。

第4回 区民とともに葛飾の歴史を追及する

なくてはならい存在となっている

|

ボランティアによる柴又八幡古墳の発掘調査風景 |

本館は博物館ボランティアの育成にも力を注いでいる。考古・民俗・天文の各分野でそれぞれボランティアを組織しており、私が担当しているのは「葛飾考古学クラブ」と「葛飾探検団」の2つである。

「葛飾考古学クラブ」は、開館1年後の1992年から始動しており、本館におけるボランティア活動のなかでは老舗である。その活動目的は、地中に眠っている遺構・遺物などの考古資料を基に、区民が自らの手で郷土の歴史を調査・研究し、その成果を展示や刊行物などの博物館活動を通して公表するというもの。さらに、こうした活動を自己の表現の場として活かし、自らを高めていくことも、目的に含まれている。

|

発掘調査期間中には「発掘教室」が開催される |

|

「発掘教室」では、出土した遺物に触れることもできる |

運営にあたっては、自主性を打ち出すため、ボランティアの自薦他薦による運営員を数名選出している。これに博物館の担当学芸員を加えた運営委員会を組織し、そのもとでさまざまな活動を進めている。

活動内容は、年度初めの4・5月に考古学や地域史の基礎知識を学ぶ講習会を行う。この講習会を受けてはじめてボランティア登録が可能となり、博物館が行う考古学学術調査等へ参加することができる。考古学学術調査とは、毎年夏に行う発掘調査のことで、夏の調査後は遺物整理から調査概要報告書の作成までを行っている。

学術調査以外の活動は、原則として第2・第4日曜日の月2回とし、作業時間は午前10時から午後4時まで。1年を通しての活動日は、その年度当初に決められているが、ボランティアはすべての活動日に参加することを義務付けられているわけではなく、自身の都合にあわせて参加することになっている。

年度の終わりには、展示会や報告会を開いて、その年の活動成果を区民に向けて公表している。調査・研究やその成果公表のほか、研修を兼ねて、他の博物館や展示会の見学会・勉強会なども行っている。

平成9年度からは「博物館ジュニア教室」での今戸焼体験教室のサポート、また、古代の食と環境をテーマとして「火起こし」や「古代スープ作り」などを体験する、古代体験の小・中学校への出前講座のサポートなどでもボランティアの方々に活躍してもらっており、今や博物館活動を推進するうえで、欠くことのできない存在となっている。

全国的にみても「葛飾考古学クラブ」のように、博物館の調査研究活動そのものを対象とするボランティアの導入例は少ない。さらに、調査を行い、整理作業を経て、成果を公表するという、調査・研究から普及・教育までを一貫して行うボランティア活動は、極めてその例が少なく、注目を集めている。

次回は、もうひとつの博物館ボランティア「葛飾探検団」のことを紹介したい。

(次回に続く)

第5回 日常の風景から面白さを発見する

葛飾の今を記録する

|

| 昔ながらの駄菓子屋のある街角 |

博物館ボランティア「葛飾探検団」が組織される契機となったのは、先回取り上げた「葛飾考古学クラブ」の面々が集まって、茶飲み話に興じていたときのことであった。

「最近、近所で家が取り壊されてサラ地になったんだけど、無くなってみると、どのような建物があったのか意外と思い出せないものだね。」

「そういえば、このところ葛飾の街並みもずいぶん様変わりしてきたね……。」

などという会話が取り交わされ、さらに

「よく葛飾らしさというけれど、葛飾らしさというか、葛飾の特徴ってなんだろう。考えてみたら漠然としているよね。」

という成り行きで、ついには

「葛飾の街を訪ね歩きながら、『今の葛飾を記録』しよう」

という話に発展したのであった。

|

| 「葛飾探検団」による防空壕での解説(柴又「山本亭」にて) |

「葛飾探検団」が結成されたのは平成11年(1999)。葛飾やその周辺をフィールドとし、住宅・店舗・工場などの建造物や産業施設、川・道、路傍の碑、寺社などを訪ねながら、近代以降、明治・大正・昭和・平成へと、どのように葛飾の暮らしや文化が変わったのか? 探検団の目的は、こういったことを区民参加により記録・調査することにあった。

活動は、街歩きをベースとした調査の成果を展示したり、『可豆思賀』(かつしか)という報告書にまとめ刊行している。

展示は「葛探写真館・かつしか昭和の風景」という名称で、葛飾の昭和の風景を写真から探る展覧会を継続的に開催。それ以外にも葛飾探検団が中心となって、特別展『川の手10 放水路のある風景―東京低地の川と地域の変貌を探る―』(2003年)、特別展『かつしか街歩きアーカイブス―かつしかの近・現代遺産とその風景―』(2009年)を開催した。

昨年開催された特別展『かつしか街歩きアーカイブス』は、葛飾の日常的風景に注目し、昔ながらの駄菓子屋・たばこ屋・八百屋・銭湯・町工場をはじめ、ボーリング場、学校、柴又の川魚料理屋、そして。立石の「もつ焼屋」などを写真や図面などを使って紹介した。川魚料理屋や「もつ焼屋」のコーナーでは、鰻の蒲焼やもつ焼の「タレの匂い」の展示! も試みた。また、紹介した店の日常の映像や音も展示の素材とし、それらは図録の付録ともなっている。ありがたいことに展示は好評をいただいて、現在、図録も残部僅少となっている。

本館では、昭和30年代の住居やボルト・ナット工場などが復元展示され、人気を得ている。しかし、常設展示だけでなく、今の葛飾の街そのものがフィールド・ミュージアムとして格好の研究素材だ、と団員たちは思っている。加えて、これを記録しなければ、とも考えている。そして、団員たちは探検団の活動を通して、「葛飾を極める」ために、鋭い観察の眼差しを日々葛飾の街に向けているのである。

(このシリーズ終わり)

脚注

- 東京低地(下町低地)を指す言葉で、「山の手」に対する呼称。東京東部の沖積低地では、川や堀が縦横に走っており、そして、これらの川・堀は地域の文化形成に大きな影響を与えた。こういった事情から、「山の手」に対して隅田川を中軸とした下町を「川の手」とよぶ人も多い。