シリーズ 10 「語構成と語源説 」目次

- 1. 今野真二:どこにハイフンを入れるのか 2020年11月04日

- 2. 今野真二:日国の「語源説」とは 2020年11月18日

- 3. 今野真二:「スズメ」と「カモメ」の共通点 2020年12月02日

- 4. 佐藤宏:『日国』における語源の表し方 2020年12月16日

語構成と語源説

Series10-4

『日国』における語源の表し方

『日本国語大辞典』の見出し語の仮名文字列にはハイフンによる切れ目が入っています。文字列を大きく二つの意味要素(形態素)に分けて、その言葉の成り立ち、すなわち語構成が分かるようにしているのです。大まかにではあれ、語源情報の一部を示しているということでもあります。

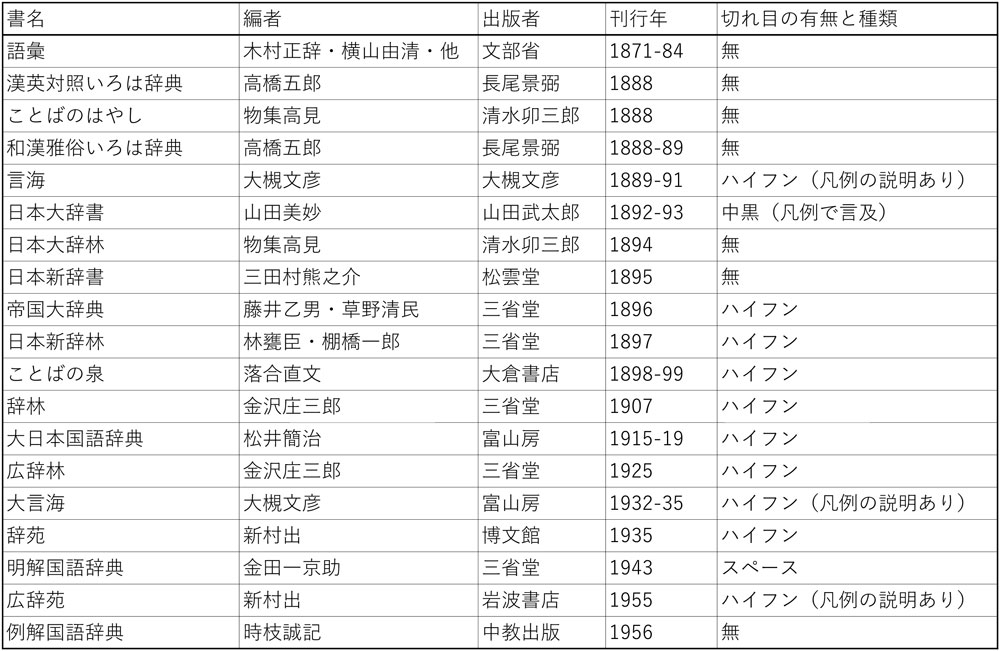

国語辞典にこの切れ目が見られるようになるのは、近代的な国語辞典の嚆矢とされる大槻文彦の『言海』以降で、それ以前には、近世までの辞典類はもちろん、明治以降でも文部省『語彙』や高橋五郎『漢英対照いろは辞典』、物集高見『ことばのはやし』など、いずれも見出し語に切れ目はありません[1]。

なぜ、『言海』がそのようなことを始めたのかと考えますと、おそらく「編纂の大意」で普通辞書の体例として挙げられている「発音」「語別(品詞)」「語原」「語釈」「出典」の五つの要素のうちの一つである「語原」の情報を補うという意味があったと思われます。また、範とした『ウェブスター英語辞典』のハイフォネーション(分綴)を意識したとも考えられます[2]。ただし、英語の分綴の場合、語構成によるとはいっても、音節や分割不可能な綴り字のきまりによって左右されたりローカルルールがあったりと、かなり複雑です[3]。幸いというべきか、日本語は五十音に対応する仮名文字が決まっており、音節や綴り字に左右されることなく語構成だけを考えればよいという利点はあったかもしれません。

この切れ目について、『言海』は「索引指南(十二)」の中で、さりげなく次のように触れています。

あか-だひ(赤鯛)あめ-が-した(天下)しよく-だい(燭台)アマ-デラ(尼寺) 此ノ如ク、仮名ノ間ニ小キ筋(Dash.)アルハ、組立テタル言葉ト言葉トノ界ナリ、然レトモ、いし-ばひ(石灰)てん-か(天下)ノ如ク、一度ハ其間ニ界ヲ立ツレドモ、再ビ、いしばひ-いし(石灰石)、いつ-てんか(一天下)ナドト出ヅルトキハ、いしばひ、又ハ、てんかノ間ニ、界ヲ立テズ〔「索引指南」3ページ下段8~12行目〕

小さい扱いですが、かなり具体的で分かりやすく、以後の国語辞典は概ねこの原則でハイフン(あるいはスペース)を当たり前のように入れるようになります。ただし、そのハイフンが何であるかについては、山田美妙の『日本大辞書』が「符号の解」で簡単に〈字・字………語の分子〉(前付け31ページ下段)としているだけで、ほかは『帝国大辞典』『日本新辞林』『ことばの泉』など見出し中にハイフンを入れても、凡例で詳しく触れることはありませんでした。『広辞苑』以降は凡例の見出しの解説などで説明することが多くなります[1]。

『日本国語大辞典』も『言海』以来のハイフォネーションに従っていますが、確かに、凡例における「最後の結合点」という言い方は、「結合」の説明もなく唐突に出てくる印象があり、分かりにくいかもしれませんね。連語的な「まご-の-て(孫手)」や「しん-ぜん-び(真善美)」などのように見出しにハイフンが複数入ってしまうことを想定してこのような表現になっていますが、数としては限られているので、むしろ大枠は二分したということを、まずは言っておくべきなのかもしれません。

語構成で大まかな語源は示したとします。ところが、それを構成している形態素(語基、語根、接辞)の説明となると、漢語の場合は形・音・義が原則として一体なので、一字を一形態素と考えることができるのに対して、和語の場合は、万葉集や書紀古訓などの上代資料から帰納されるような形態素以外は、諸説分かれて一定しないことが多いと思われます。『日本国語大辞典』では、学説として広く認められている語源は語釈冒頭の注で触れるようにし、説明が必要な時は補注や語誌で補うことになります。それ以外の語源については、必ずしも実証されているわけではないがこうも考えられたという「説」として、初版以来、典拠名とともに示すようにしています。

さて、熟語や複合語あるいは合成語については、大きく二分することでその構成は分かるとして、その語基となる単語についてはどこまで分けるべきかという問題が残ります。

たとえば、「きのこ(茸)」「まぶた(瞼)」「みなと(港)」などは現代では慣習的に漢字一字を当てることもあって、これ以上は分けられないように見えます。しかし、「きのこ」を「木の子」と解するには「木」も「子」も一般語なのであまり違和感はなく、「まぶた」は「ぶた(=ふた・蓋)」に気づけばあるいは「ま」が「目」であることは類推できるかもしれません。しかし、「みなと」が「み(=水)な(=の)と(=戸・門)」であるとまでは、専門家でもないかぎり、普通は意識しないでしょうね。

これをどこまで示すかは、辞典によって方針が分かれます。現代語を中心に収めた小型辞典では、見出し語でここまで語構成を示すことはまれですが、語釈中で解説することはあります。他方、『広辞苑』『大辞林』『大辞泉』などの中型辞典以上の規模になると、古語も合わせて収録することもあり、これらの語についてもその構成を示しています。そして、それぞれの形態素についても見出しを立てて説明するのが普通です。

それでは、「かもめ(鷗)」「すずめ(雀)」「つばめ(燕)」の「め」や、「うぐいす(鶯)」「からす(烏)」「きりぎりす(螽斯)」の「す」についてはどうでしょうか。語源を積極的に示そうとした『大言海』ではそれぞれ接尾語として解説し、見出しにはハイフンを入れています[4]。しかし、現代の国語辞典はそこまでは示さないのが一般です。たとえば、『日本国語大辞典』の接尾語「め」の項目をみると、人名などの名詞につけて、他人にならののしりの言葉になり、自分になら卑下の言葉になるという説明がなされていますが、鳥の接尾語には言及していません。ののしりの接辞に比べて適用範囲がかなり限定的だから、あるいは造語力が弱いからということは言えるかもしれません。そこで、語釈や補注で補うということにもなります。

このように、『日本国語大辞典』は、語源について何段階かに分けて言及しています。まずは、見出しで大枠の語構成を示し、形態素について補うことがあれば語釈冒頭の注で簡潔に触れます。さらに説明が必要な時は、語釈中あるいは語釈の後ろの補注、あるいは語誌で取り上げて詳しく解説します。また、かつてその言葉の語源について言及している文献があれば、「語源説」欄で触れて、それが実際に存在した言説であることを典拠名で示すというしくみです。ただし、ご指摘のように、その典拠名については見出しでとりあげられなかったものが多いのも事実です。とりあえずは、語源説の出典一覧のようなものとしてデジタルで別途対応することは可能と思われるので、それは今後に期待したいと思います。また、語源について関連する言葉同士の相互参照あるいは相互言及などについては丁寧に見直す必要があります。

- [1] 国語辞典の見出しの切れ目および凡例における言及有無一覧。

- [2] ヘボンの『和英語林集成』は、見出し語がローマ字綴りだが、「KAN-YŌ 肝要」「KO-JITA 小舌」のようにハイフンを入れたり、「KAJŌ 个條」「KIRIHI 切火」のようにハイフンを入れなかったりし、あるいは、「SHŌ-NIU-SEKI 鍾乳石」のようにハイフンを複数入れたりして一定しないが、大槻文彦はこれも参考にしたと思われる。

- [3] 大名力『英語の文字・綴り・発音のしくみ』(研究社、2014.10)によれば、分綴の大原則は、分割したときの読みやすさで、それは発音のしやすさと語の認識のしやすさを考慮しているという。語の認識については語構成を考慮に入れるということだが、発音については、さらに、文字とその音価に対する配慮と音節構造に対する配慮がなされるという。(p.95-114)

- [4] 『大言海』の接尾語「め」「す」の解説は以下の通り。(漢字の字体は原文のママ)

○め(接尾)〔羣(ムレ)ノ約カト云フ〕(一)人ノ稱呼ニ添ヘテ罵ル語。奴〈略〉(ニ)鳥ノ稱呼ニ添ヘテ云フ語。卽チ、スズめ(雀)、ツバクラめ(燕)、カモめ(鷗)、小ガラめ、ナドノ如シ。〔第四巻、p.568〕

ちなみに、『言海』では、「かもめ(鷗)」「すずめ(雀)」「つばめ(燕)」の「め」について、それぞれの見出しの「め」の前に切れ目のハイフンが入るが、「め」の解釈は分かれ、共通する接尾語という認定はない。「うぐいす(鶯)」「からす(烏)」「きりぎりす(螽斯)」の「す」については、語構成の切れ目はなく、接尾語の説明もない。○す(接尾)〔美稱〕禽蟲ノ名ノ下ニ添フル語。(萩(ハギ)、荻(オギ)、薄(ススキ)ノ、きノ如シ)「ウグヒす」ホトトギす」キギす」カラす」キリギリす」ギず」モず」ミミず」又、「メす」ヲす」カケす」モ此類ナルベシ。〔第二巻、p.876〕

※原文ママ

▶「来たるべき辞書のために」は月2回(第1、3水曜日)の更新です。次回は2021年1月6日(水)、新シリーズスタート、今野教授の担当です。

ジャパンナレッジの「日国」の使い方を今野ゼミの学生たちが【動画】で配信中!

日本国語大辞典

“国語辞典の最高峰”といわれる、国語辞典のうちでも収録語数および用例数が最も多く、ことばの意味・用法等の解説も詳細な総合辞典。1972年~76年に刊行した初版は45万項目、75万用例で、日本語研究には欠かせないものに。そして初版の企画以来40年を経た2000年~02年には第二版が刊行。50万項目、100万用例を収録した大改訂版となった

筆者プロフィール

今野真二こんの・しんじ

1958年、神奈川県生まれ。早稲田大学大学院博士課程後期退学。清泉女子大学教授。専攻は日本語学。『仮名表記論攷』(清文堂出版)で第30回金田一京助博士記念賞受賞。著書は『辞書をよむ』(平凡社新書)、『百年前の日本語』(岩波新書)、『図説 日本語の歴史』(河出書房新社)、『かなづかいの歴史』(中公新書)、『振仮名の歴史』(集英社新書)、『「言海」を読む』(角川選書)など多数。

佐藤 宏さとう・ひろし

1953年、宮城県生まれ。東北大学文学部卒業。小学館に入社後、尚学図書の国語教科書編集部を経て辞書編集部に移り、『現代国語例解辞典』『現代漢語例解辞典』『色の手帖』『文様の手帖』などを手がける。1990年から日本国語大辞典の改訂作業に専念。『日本国語大辞典第二版』の編集長。元小学館取締役。

最新10件

- 慣用的な漢字表記 :国語辞書の漢字欄の役割について考える

佐藤宏 2024/02/07 - 慣用的な漢字表記 :「慣用的」とは何か?

今野真二 2024/01/17 - 慣用的な漢字表記 :いつから「天晴」なのか?

今野真二 2023/12/20 - 慣用的な漢字表記 :「熱灰」と「煨」

今野真二 2023/12/06 - 特別篇:中村正直と『西国立志編』

今野真二 2023/11/15 - 漢語をめぐって:漢語は「泥沼」か?

佐藤宏 2023/11/01 - 漢語をめぐって:情報強化で得られる「気づき」とは?

今野真二 2023/10/18 - 漢語をめぐって:漢語なのか、漢語風なのか?

今野真二 2023/10/04 - 漢語をめぐって:漢語に注目することの意義

今野真二 2023/09/20 - 使用例:日本国語大辞典は用例によって作られ、用例によって訂正される

佐藤宏 2023/09/06

『日国』に未収録の用例・新項目を募集中!

会員登録をしてぜひ投稿してみてください。

『日本国語大辞典』をよむ

辞書・日本語のすぐれた著書を刊行する著者が、日本最大の国語辞典『日本国語大辞典第二版』全13巻を巻頭から巻末まで精読。この巨大辞典の解剖学的な分析、辞書や日本語の様々な話題や批評を展開。