シリーズ 17 「時空を超えて 」目次

- 1. 今野真二:言葉でつながる?5世紀の中国と19世紀の日本 2022年01月19日

- 2. 今野真二:時間的な空白を追究するとどうなるか 2022年02月02日

- 3. 今野真二:「近代中国語」を特別視していないか? 2022年02月16日

- 4. 佐藤宏:霖雨ニ盆地ノ金魚ガ脱走シ、火鉢ガ因循シテヰル 2022年03月02日

時空を超えて

Series17-4

霖雨ニ盆地ノ金魚ガ脱走シ、火鉢ガ因循シテヰル

言葉には「話し言葉」と「書き言葉」の二種類があり、初めに「話し言葉」が生まれ、それを文字に定着することで「書き言葉」が生まれたと考えられます。「書き言葉」は、独自の流儀を持つようになり、それを声に出して読むことで「話し言葉」にも関わることになります。両者は相互に影響しあうようになりますが、言葉を読み書きするには相応のディシプリン(訓練)とリテラシー(能力)が求められます。一方では書物や文書を読み書きできる人たちによる「文字社会」が形成され、文字だけのやり取りも行われるようになります。それは、日常生活で交わされる言葉の世界とは別の位相で推移してきたと見ることができるのではないでしょうか。

日常的な話し言葉は、書き言葉よりも時間とともに変化しやすく、空間によっても違いがあります。幕末までは、お国言葉が日常の話し言葉でした。明治になり、生活圏がお国から全国規模に広がると人の交流も増え、意思疎通を図る上で話し言葉での違いも際立つようになります。どの地方に住んでいても文字を用いた書き言葉であれば、意思の疎通はできたのですが、話し言葉となるとすぐには通じにくいものがありました。その辺の様子は、井上ひさしの『國語元年』[1]でも典型的に描かれています。長州出身の文部省役人・南郷清之輔と薩摩出身の妻と舅が住む家を舞台に、その家族と各地出身[2]の使用人によって繰り広げられる物語です。

たとえば、事情があってコソ泥に入り南郷家に居候するようになる会津の若林虎三郎の話し言葉は次のようになります。

〈言葉ヅモノワナ、人が生ぎでエグ時(ドキ)ニ、無(ネ)クテワナンネー宝物(タガラモノ)ダベエ。理屈(リグツ)コネデ学問シルニモ言葉ガ無(ネ)クテワワガンネ。人(シト)ど相談打つ(ブヅ)のも言葉ダ。商い(アギネ)シルのも言葉ダ。人(シト)を恋シル時(ドキ)、人(シト)ど仲良く(ナガエグ)シル時(ドキ)、人(シト)をはげます時(ドキ)、人がらはげまされッ時(トギ)、いつ(エヅ)でも言葉が要(エ)ル。人(シト)は言葉が無(ネ)くては生きられない(イギランニエ)。〉[3]

会話ではしばしばコミュニケーションに支障をきたすものの、その虎三郎が手紙を認めるときは、きちんとした候文を書いて意思表示をしており、明治初期まで一般には書き言葉が話し言葉とは別のものとして明確に使い分けられていることが分かります。そうであるからこそ、虎三郎が仕事(泥棒)をするときの挨拶として、次のようなギャグも出てきます。

〈おれァ文語体の中の書簡体、使って仕事する(シル)/〈略〉/「前略」!/〈略〉/……ど官員の家(エ)さ押し込む訳(ワゲ)だな。後はその時(ソンドキ)その時(ソンドキ)の気持次第(キモツスデー)で、「時下梅雨の候、陰鬱濛々として堪え兼ね候処、貴殿には日々国家の為に御尽力なされ候段、感謝の至りに御座候」ど、追従(ケエハク)の一つ二つ語(カダ)っても良い(エー)べ。〉[4]

それまで古典などに接して時間をいわば超越していたとも言える文人の文字社会と、日々の移ろう時間と共にあった庶民の生活社会とは位相を異にしながらも緩やかにつながっていたと思われます。しかし、舶来の文物が殺到し、新しい布令が矢継ぎ早に出されるようになると、それらに対応する言葉の多くは漢語によって考案されたのでした。その漢語が、新聞などを通じて一般の生活に入り込み、庶民が新しい情報を得るためには漢字を理解することが求められるようになります。それに応えるために、明治初期には漢語辞書が続々と刊行されたと考えられます。これらの辞書を作った人達はほとんどが漢籍の教養を備えた文人でした。

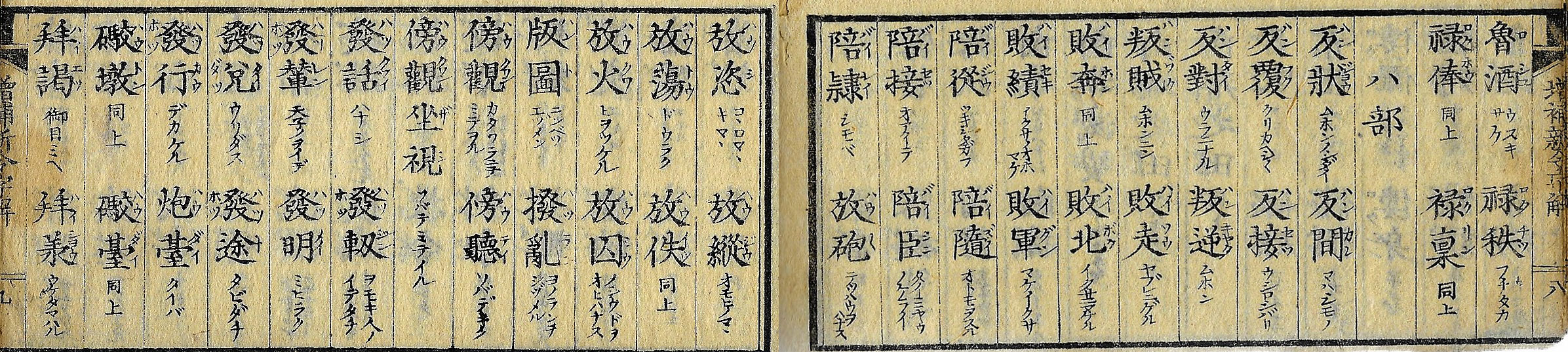

当時、庶民にとって、耳で知っている言葉を文字でどう表すかを教えてくれるのは、主にイロハ引きの「節用集」でした。これに対して、新しい情報は漢語によってもたらされることが多くなります。漢語辞書はその要求に応えるべく作られたもので、漢語を一字めの漢字ごとにまとめて配列しています[5]。こうして漢語は急激に庶民の間で広がり、猫も杓子も最新の漢語をファッションのように使い出します。当時の様子を伝えるものとして、よく引き合いに出されるのが、慶応4年(1868)に京都で創刊された『都鄙新聞』第一に祇園新地の話として書かれた記事です。

〈此頃(コノコロ)鴨東(カハヒガシ)ノ芸妓(ゲイコ)少女(マヒコ)ニ至ルマデ、専ラ漢語(カラコトバ)ヲツカフコトヲ好ミ、霖雨ニ盆地ノ金魚ガ脱走シ、火鉢ガ因循(インジュン)シテヰルナド、何ノワキマへモナクイヒ合フコトトナレリ〉[6]

長雨が続いて水槽の金魚がどこかへ逃げ、火鉢の火がなかなか点かないことを「霖雨に盆地の金魚が脱走し、火鉢が因循してゐる」と表現するなど、新聞や布令などに煽られて最先端の漢語を使うことが流行ったらしい様子がうかがえます。しかし、よくよく考えてみれば、これは文字社会の書き言葉が大量に話し言葉の世界に入ってきた端緒をとらえているとも言えます。この明治初期の漢語の流行と混乱は、先に見た『國語元年』がとらえている話し言葉の共通語化への動きと連動するかのように、それまでは文語体が共通語でもあった書き言葉の口語化、すなわち言文一致体への動きを促しているようにも見えてきます。

その漢語にはこれまでにない文物に対応した「汽車」「義務」など新しく造語された新漢語のほかに、庶民には縁遠かった「使節」「条約」などの古典漢語も含まれます。布令や新聞などで情報を発信していたのは、漢籍の教養を背景とする文字社会の人間たちでした。新漢語には「激動」「支持」「必要」など訓を組み合わせた漢字列を音で読むようにしたものもあれば、「圧迫」「鼓膜」など蘭学で考案されていた翻訳語もあります。また、「暗礁」「牙城」など中国明代以降の唐語や、白話小説で馴染んでいた語彙から、「銀行」「洗礼」など英華字典から転用された翻訳語なども含めて中国近代語から借用されたものもあります。

それはそれとして、『日本国語大辞典 第二版』では、これらさまざまな流れを汲む明治初期の漢語辞書から集中的に用例を集めました。漢籍の用例のみで、国書の使用例がない漢語や、主に近代の用例のみが添えられている漢語の初出を狙い、また、手薄だった明治初期の読みの確かな用例を補うためでもあります。この時期の漢語辞書には太政官日誌などの他に建白書や嘆願書からも語彙を集めて当代語辞書の色彩が濃い『新令字解』と、古典漢語も含めて幅広く語彙を集めた『漢語字類』の系譜があり、特に後者は後続の漢語辞書に多大な影響を与えたといわれています[7]。その系譜を踏まえつつ、明治10年までに刊行された50点を超える漢語辞書[8]の中から、第二版では以下の10点に絞って用例を採集しました。

表からうかがえるのは、明治5年(1872)ごろまでは収録語数が『漢語字類』の語数の前後で推移していることで、『広益熟字典』(1874)で一気に倍増しています。『音訓新聞字引』(1876)については、語数は増えていませんが、採録された漢語を『漢語字類』系の辞書と比べると、従来の漢籍由来の漢語は相当数減少していると思われ[9]、新聞等からの時事的な語彙がそれなりに増えている可能性があります。その意味でも、今野先生が指摘されるように、明治初年の新聞に実際に当たって、できれば用例を引いておきたいところです。ただし、用例を採集するに際しては、現存する当時の新聞のデジタルデータベース化を待ちたいという思いもあります。

新聞や雑誌を含めた書籍のデータベース化は、国立国語研究所や国会図書館を始めとして、さまざまな機関で進められています[10]。辞典編集者としては、それらと連携しながら今は何ができるのかを考えていかなければなりません。古典については文献の数も限られ、研究の歴史もあります。しかし、幕末から近代以降の資料は膨大です。それをどのような切り口で利用すればいいのか。『日本国語大辞典』は、実際、その当たりをつけるための目安になっていると思いますが、これからその役割はますます重要になってくるはずです。適宜、各分野の研究成果を踏まえて見直し、より的確な意味と用法を記述していく必要があるでしょう。

データベースの進化が今後ますます辞典編集の役に立つであろうことは確かであると思われます。しかし、新しい文献やデータも日々増殖していくわけであり、それが閉じて完成するということにはならないでしょう。そうであれば、独自に用例を調査しつつも[11]要所要所をデータベースで押さえていくという形は変わらないだろうと思います。データベースの進化はフクロウの首振りにもなぞらえられるかも知れません。そこから得られるパースペクティブ(鳥瞰)は進化とともに解像度を上げ、個別の用例は原本に戻ってより精細に見極めること(虫瞰)によって、あるいは鳥瞰にフィードバックし、あるいは別の用例ともつながっていくという流れになるのではないかと考えます。

- [1] 1985年の6月から7月にかけて5週にわたり、NHKの「ドラマ人間模様」で放送されたテレビドラマ。このシナリオに手を加え翌年からは戯曲として、こまつ座が上演するようになった。ドラマのシナリオは1985年に中央公論社から『日本語を生きる??日本語の世界10』に収められて刊行され、のち2002年に『國語元年』として中公文庫に入る。一方、戯曲の方は1986年に新潮社から単行本として刊行され、1989年に他の作品と合わせて新潮文庫に入り、2018年には『新版 國語元年』として単独で文庫化されている。

- [2] 長州弁、薩摩弁のほかに、名古屋弁、山形弁、遠野弁、津軽弁、会津弁、京言葉、東京の下町と山の手言葉が入り乱れる。(戯曲版では、河内言葉も出てくる)

- [3] 井上ひさし『國語元年』(中公文庫、2002)、p.243。

- [4] 同上、p.146。

- [5] 項目の一字めの漢字の右側に振られる読みによって並べる『増補新令字解』の系譜と、項目の一字めの漢字の部首に従って並べる『漢語字類』の系譜がある。

- [6] 『明治文化全集 第4巻(新聞篇)』(日本評論新社、1955)、p.524。

- [7] しかし、松井利彦氏は「明治期漢語辞書の諸相」において、このことによって後続の漢語辞書の性格も限定されてしまったと、次のように述べている。〈『漢語字類』には当代漢語辞書とは言いかねる要素が含まれている。さほど古い文献ではないにしても当代人が書いた文章ではなく、しかも漢文から掲出語が採集されている。この辞書が現れ、そして、この辞書が後の辞書に継承されることによって、明治期漢語辞書の性格は、当代語辞書としては後退した。〉〔松井栄一・松井利彦・土屋信一監修『明治期漢語辞書大系 別巻3』(大空社、1997)〕p.54

- [8] 山田忠雄著『近代国語辞書の歩み・下』(三省堂、1981)の附表を参照。

- [9] 『音訓新聞字引』の著者・萩原乙彦がその前に関わった辞書に『漢語二重字引』がある。後者は、間接的ながら『漢語字類』の影響を9割近く受けた『増補新令字解』の語彙と約8割が重なる〔松井利彦『近代漢語辞書の成立と展開』(笠間書院、1990)p.223-234、p.244-253〕。しかし、『漢語二重字引』と『音訓新聞字引』の重なる部分は少ない。たとえば、松井氏が『増補新令字解』と『漢語二重字引』で共通する項目として抽出している「公」「商」「大」を頭字に持つ熟語と『音訓新聞字引』の熟語を突き合わせると、「公」で共通するのは前二者共通の12語のうち、「公使」「公然」の2語のみ。同じように「商」は10語のうち重なるものは0、「大」は15語のうち、「大概」「大抵」「大畧(略)」3語となる。また、「一」について著者が独自に調べたところ、『増補新令字解』と『漢語二重字引』で共通するものは48語あり、そのうち『音訓新聞字引』と重なるものは「一切」「一定」「一般」「一変」「一毫」の5語となった。このことからも、『音訓新聞字引』は項目の少なくとも8割以上を『漢語字類』から引き継いでいる他の漢語辞書とは一線を画していることが分かる。

- [10] 国立国語研究所では、「現代日本語書き言葉均衡コーパス」(BCCWJ)「日本語歴史コーパス」(CHJ)など各種コーパスの開発が進んでおり、検索サイト「中納言」に登録すれば利用できる。https://ccd.ninjal.ac.jp/

また、国会図書館デジタルコレクションは、著作権が切れた約33万6000点の文献の画像を公開しているが、それらをOCRでテキスト化する作業が進んでおり、一部、次世代デジタルライブラリーとして公開されている。https://lab.ndl.go.jp/service/tsugidigi/

- [11] 「日国友の会」は、それを読者と編集部の共同で実践しているとも言える。

▶︎清泉女子大学今野ゼミのみなさんが作ったジャパンナレッジ「日本国語大辞典」の使い方動画「【清泉女子大学】デジタルコンテンツを使った大学での学び」が清泉女子大学の公式youtubeチャンネルで配信中。ぜひご覧ください。

(今野教授から一言)ジャパンナレッジのオンラインコンテンツである『日本国語大辞典』。『大漢和辞典』『日本古典文学全集』などとあわせさまざまな検索をかけながら、この「来たるべき辞書のために」の原稿を書いています。その「スキル」はそのまま大学の授業へとつながっています。学生たちがどのようにオンラインコテンツを使っているかを簡単な動画にしてみました。

▶「来たるべき辞書のために」は月2回(第1、3水曜日)の更新です。次回は3月16日(水)、今野教授による特別編です。

ジャパンナレッジの「日国」の使い方を今野ゼミの学生たちが【動画】で配信中!

日本国語大辞典

“国語辞典の最高峰”といわれる、国語辞典のうちでも収録語数および用例数が最も多く、ことばの意味・用法等の解説も詳細な総合辞典。1972年~76年に刊行した初版は45万項目、75万用例で、日本語研究には欠かせないものに。そして初版の企画以来40年を経た2000年~02年には第二版が刊行。50万項目、100万用例を収録した大改訂版となった

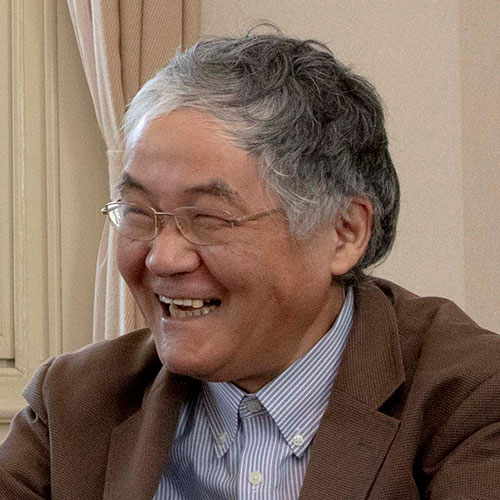

筆者プロフィール

今野真二こんの・しんじ

1958年、神奈川県生まれ。早稲田大学大学院博士課程後期退学。清泉女子大学教授。専攻は日本語学。『仮名表記論攷』(清文堂出版)で第30回金田一京助博士記念賞受賞。著書は『辞書をよむ』(平凡社新書)、『百年前の日本語』(岩波新書)、『図説 日本語の歴史』(河出書房新社)、『かなづかいの歴史』(中公新書)、『振仮名の歴史』(集英社新書)、『「言海」を読む』(角川選書)など多数。

佐藤 宏さとう・ひろし

1953年、宮城県生まれ。東北大学文学部卒業。小学館に入社後、尚学図書の国語教科書編集部を経て辞書編集部に移り、『現代国語例解辞典』『現代漢語例解辞典』『色の手帖』『文様の手帖』などを手がける。1990年から日本国語大辞典の改訂作業に専念。『日本国語大辞典第二版』の編集長。元小学館取締役。

最新10件

- 慣用的な漢字表記 :国語辞書の漢字欄の役割について考える

佐藤宏 2024/02/07 - 慣用的な漢字表記 :「慣用的」とは何か?

今野真二 2024/01/17 - 慣用的な漢字表記 :いつから「天晴」なのか?

今野真二 2023/12/20 - 慣用的な漢字表記 :「熱灰」と「煨」

今野真二 2023/12/06 - 特別篇:中村正直と『西国立志編』

今野真二 2023/11/15 - 漢語をめぐって:漢語は「泥沼」か?

佐藤宏 2023/11/01 - 漢語をめぐって:情報強化で得られる「気づき」とは?

今野真二 2023/10/18 - 漢語をめぐって:漢語なのか、漢語風なのか?

今野真二 2023/10/04 - 漢語をめぐって:漢語に注目することの意義

今野真二 2023/09/20 - 使用例:日本国語大辞典は用例によって作られ、用例によって訂正される

佐藤宏 2023/09/06

『日国』に未収録の用例・新項目を募集中!

会員登録をしてぜひ投稿してみてください。

『日本国語大辞典』をよむ

辞書・日本語のすぐれた著書を刊行する著者が、日本最大の国語辞典『日本国語大辞典第二版』全13巻を巻頭から巻末まで精読。この巨大辞典の解剖学的な分析、辞書や日本語の様々な話題や批評を展開。