シリーズ 19 「用例の平仮名と片仮名 」目次

- 1. 今野真二:情報を立体的にとらえられるものに 2022年06月01日

- 2. 今野真二:漢字平仮名交じりというデフォルト 2022年06月15日

- 3. 今野真二:日本語母語話者にわかりやすいものを 2022年07月06日

- 4. 佐藤宏:仮名の歴史と『日本国語大辞典』 2022年07月20日

用例の平仮名と片仮名

Series19-4

仮名の歴史と『日本国語大辞典』

1.仮名の誕生

日本語は、漢字との出会いによって少しずつ文字化されてきました。4世紀以前には、大陸から入ってきた器物に記された漢字をデザインとして模倣することもあったようです[1]。5世紀以降、当初は漢籍などの文物をもたらした人たちが日本人に漢文の音読や書き方を教えたり、帰化して求められる文書を作成したりしたものと思われます。その過程で、日本語の固有名詞については、その音に近い漢字があれば、それを使って記すようになります。たとえば、豪族が自らの業績と家系を記すべく文字を刻んだ鉄剣や鉄刀には、漢文で書かれた文章の中に、雄略天皇の実名と言われる「ワカタケル」が「獲加多支鹵」と書いてあり、先祖の名前も日本語の音をそのまま漢字で写そうとした跡が見られます[2]。

ことばは文字になることで時間と空間を超えます。血族や部族の話しことばを超えて、とりわけ書きことばを必要としたのは権力者であったと考えられます。外交のためには、東アジアの共通語であった漢文が必須となり、国の形を決めるためには法律が必要になります。法律を作るに際しては、中国の律令に学ばざるを得なかったでしょう。7世紀になると、冠位十二階に始まり、大化の改新を経て、大宝律令を漢文で制定するに至ります。一方では、戸籍簿を作り物流をおさえるために、人名や地名だけでなく、物の名をその音通りに書き留めなければならず、これらの音を写すにも漢字を借りる必要がありました。音を漢字に写せることを知れば、やがてそれを、名前だけでなく、自らの話しことば一般についても使うようになるのは自然の流れだったと思います。

法律が定まると、次に自らの正統性を裏付ける歴史が必要になり、『古事記』『日本書紀』が編まれます。前者は天皇紀と古伝承を稗田阿礼が習いおぼえて読み、それを太安万侶が漢字を駆使して記録したもの、後者はそれまでの諸記録をもとに、中国の史書に倣って役人が漢文体で記録したものです。さらに、口誦で伝承されたものや各階層にわたって歌われた歌を漢字で書き留めて集めた『万葉集』が成立します。いずれも漢文の大枠の中で[3]、物の名前や歌など日本語でしか表せない部分を漢字の音で表そうとしており、後にこの漢字は「万葉仮名」と呼ばれることになります。一つの音に、複数の漢字が当てられても、やがて特定のものに絞られるようになり、それを速やかに書くために字形もより簡便なものに工夫されていくのは道理でもあったと考えられます。

2.平仮名と片仮名

奈良時代末から平安初期にかけて、万葉仮名は、一方では、草書体、行書体の方向で簡略にして用いるようになり、他方では、漢文を訓読する補助として、ヲコト点[4]とともに画数の少ない漢字や漢字の一部を符号化して用いるようになります。前者は平仮名と呼ばれ、後者は片仮名と呼ばれることになります。平仮名は、文字を続けてことばを素早く書けるので日常のなかで使われ始めたと思われ、消息や落書などにその形跡があります[5]。勅撰で『古今和歌集』が編まれると、歌物語や日記、随筆など文学の世界でも用いられ始めます。平仮名が主体の文章においては、仮名文字は連綿体[6]で書かれることが多く、漢語が交じるときは仮名と続けるために草書、行書で書かれ、すでに日本語に馴染んだ漢語は平仮名でも書かれるようになります。

他方、片仮名は、漢文を訓読する際の補助的な符号として小さく書かれていたものが、漢文を日本語の順番に書き下すなかで本文と同じ大きさで書かれるようになり、漢字を主体とした辞書や学問の世界で使われることになります。もともと漢文を分析的にとらえるところから生まれているので、漢字は楷書体で書かれ片仮名も連綿されず一字一字を区切って書くようになったと思われます。これは和文が主体の漢字平仮名交じり文の草書、行書、連綿体とは対照をなし、それぞれの文体の違いにも及びます。漢字片仮名交じり文は、漢文訓読体あるいは書きことばを基調とし、漢字平仮名交じり文は和文体あるいは話しことばを基調とします。しかし、平安時代も末期になると、これらの文体は混淆するようになります。

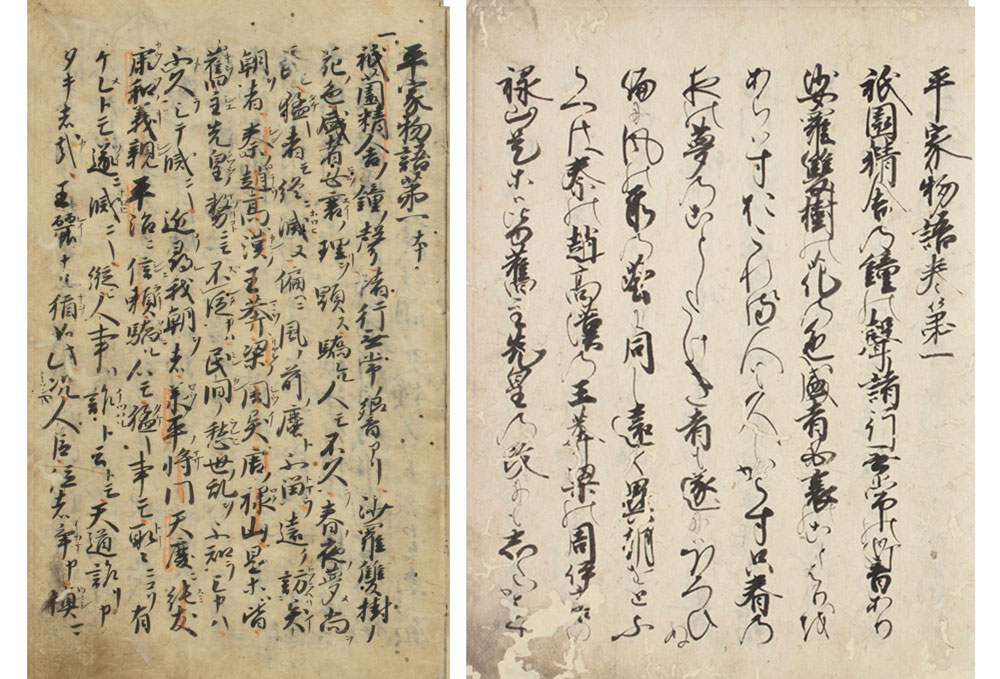

和漢混淆文の典型の一つとされる『平家物語』については諸本があり、琵琶法師が口承で伝えてきた「語り本」[7]と、読み物として書写されてきた「読み本」[8]の二系統に分ける見方があります。前者は語りがもとになるので平仮名が主体の文章になり、後者は読み物であるところから漢字が主体の文章になると考えられますが、書写の過程でさまざまなバリエーションを生んでもいます[9]。学問の世界では、書きことばの形式を維持しますが[10]、一般にはこの混淆がいっそう進みます。近世以降になると、広い読者層を対象にした書物が整版[11]で盛んに印刷されるようになります。仮名草子、浮世草子に始まり、洒落本、滑稽本、人情本に至るまで、平仮名を主体とし、漢字も草書・行書にして続けて書いたり、感動詞や間投詞などを片仮名で書いたりするようにもなります。

明治以降も当初は近世までの漢語主体の漢字片仮名交じり文と、平仮名主体の漢字平仮名交じり文が使い分けられます。前者は政治や行政の公式の場面あるいは学問の世界などで維持されますが、後者は、活版印刷による一般向けの新聞や出版などで広がっていきます。そのなかで、両者を文体でつなげる試みとして文学者を中心にした言文一致運動が起こり、現在の口語体の書きことばにつながる動きも出てきたのでした。そして、戦後、日本国憲法が漢字平仮名交じり文になったことに象徴されるように[12]、公に使う漢字を限定し、仮名遣いや送り仮名などについても指針を示した一連の国語施策が、漢字平仮名交じり文を公式のものとします。片仮名は主に外来語を表すために使われ、擬音語や動植物名を科学的に記述する時などにも使われるようになりました。

3.仮名と『日本国語大辞典』

ごく簡単に日本語の仮名表記について振り返りましたが、『日本国語大辞典』はそれらをどのように扱っているのか。まず、見出しは現代仮名遣いで、和語と漢語は平仮名、外来語は片仮名で表し、歴史的仮名遣いがあれば、その次に漢字音は片仮名、和語は平仮名で補います。漢字欄には、現在ごく普通に使われる漢字を常用漢字体で示しますが、歴史的によく使われていたものであれば異体字も含めてそれを示すようにし、古辞書に記載されている表記については項目末尾にほぼ網羅的に並べます。本文は現代仮名遣いを用い漢字平仮名交じり文で書き表します。用例はテキストの表記を優先し、和文は原則として漢字平仮名交じり文にしています。発音については、上代特殊仮名遣いも含め、片仮名で表記しています。

用例についてもう少し詳しく述べますと、上代から中世まで書写で受け継がれてきた和文は歴史的仮名遣いで表し、拗音促音とわかるものは小字にします。それ以外は拠った文献の仮名遣いによりますが、漢字は原則として常用漢字体を用います。特に、見出し語にあたる部分の表記は原本の情報が確実に伝わるように工夫しています。万葉仮名はそのまま表記し、そのすぐ後に、読み方を音仮名は片仮名、訓仮名は平仮名を括弧でくくって示します。ローマ字も原綴のまま示し、直後に読み方を括弧内に片仮名で補います。また、見出し部分が漢字である場合、原本に振り仮名で読みが示されているものは、漢字のすぐ後に括弧を付けて片仮名で補っています。見出し語以外については、漢字には読みを平仮名で補ったり、仮名には原文の意味を損なわない程度に漢字を当てたりすることはあります。

『日本国語大辞典』は、このように用例の扱いには細心の注意を払い、見出し語部分は極力原本の情報を残すような工夫もしています。もっとも、原本通りとはいっても、漢字片仮名交じりのものを漢字平仮名交じりにするのもさることながら、漢字は旧字を常用漢字体に改め、異体仮名も明治33年(1900)8月に文部省が省令によって公布した「小学校令施行規則」によって統一されたものを使っているわけで、用例に原本のままの表記を示すことには限界があることも事実です。

今後、ネットとの関わりのなかで辞典を作っていくとしたら、国会図書館や国文学研究資料館や各大学など各機関で公表している原本に用例から直接アクセスできる道筋を探りながら、辞典の用例としては可読性を重視し、原本へのインデックスあるいはハブ的な役割を持たせるのも一つの方向ではないかと考えます。あるいは、三省堂の『時代別国語大辞典 室町時代編』のように、たとえば抄物の用例を片仮名表記するなど専門家向けに割り切る方向もあり得ますが、『日本国語大辞典』は、国語国文学者のみならず、分野を超えて多くの読者にご利用いただいていることを踏まえれば、一般人にとって可読性の高い表記とは何かを考えていく必要があります。

最後になりましたが、今野先生が指摘されるように『重訂本草綱目啓蒙』本文の仮名表記は片仮名になっています。『日本国語大辞典』は、節用集や倭玉篇などの辞書から引用するときは原点通りの仮名表記にします。しかし、『重訂本草綱目啓蒙』の片仮名表記を平仮名表記に替えたのは、この文献を辞書とは見なさなかったことに尽きます。方言を羅列するケースは確かに辞書と同じ扱いでもよさそうに見えますが、和語で解説している部分が多いことも事実です。一方、『天草版伊曾保物語』などのキリシタン文献については、原本の意味を損なわない程度の翻字という解釈が人によって異なる可能性があり、大人数で用例を採取する作業の性質上、それを最終的に通して調整するのが難しかったという事情もあります。しかし、可読性という意味では、信頼できる翻字テキストを定めるなど、検討する余地はあると考えます。

- [1] 「三世紀中ごろのものとされる『方格四神鏡』〈略〉や『人物画象鏡』〈略〉などは、大陸から渡来した鏡を模倣して製作された『仿製鏡(ほうせいきょう)』であるが、その中の銘文は、もとの鏡に刻まれていた漢字の字体を真似たらしいのに、文字の体裁を成していないものがある。当時の鏡の製作者が、漢字というものを文字として認識していなかった一つの証拠と思われる」〔築島裕『日本語の世界5 仮名』(中央公論社、1981)p.10-11〕

- [2] 「古典中国語=漢文によって、書こうとすることがらを書いた時期=第一段階がまずあることは当然のことであろうが、文章全体を古典中国語=漢文で書き、固有名詞のみは日本語の発音がわかるようなかたちで漢字で記すという第二段階を示しているのが、江田船山古墳出土鉄刀銘、稲荷山古墳出土鉄剣銘であるとみることができる」〔今野真二『漢字とカタカナとひらがな 日本語表記の歴史』(平凡社新書、2017)p.29-30〕

- [3] 『万葉集』の題詞と左注は漢文体で書かれている。『日本国語大辞典』は、歌の中で漢字が表音的に使われていれば、それを語の読みが明確・確実な用例としている。

- [4] 「漢文を訓読する際、漢字の四隅、上下、中間などの所定の位置に点や線を付けて、仮名の代わりとした符号。平安初期に始まり、仏家・儒家、また、その諸派によって相違する。儒家点の一番普通の点図の右上の二点が「を」「こと」に当たるところからの呼称。てには点。てにをは」〔ジャパンナレッジ『日本国語大辞典 第二版』「をことてん【乎古止点】〕

- [5] 「因幡国司解案紙背仮名消息」(正倉院文書)や「醍醐寺五重塔天井板落書」には続け書きされた平仮名文字が見える。

- [6] 漢字の行書・草書や、平仮名の文字の間が切れないで連なっている書き方をいう。

- [7] 語り本としては、南北朝時代の琵琶法師・明石覚一が口述したものを弟子たちが記録して残した「覚一本」が知られ、現在では龍谷大学図書館に蔵されているものがある。ほかに東京大学国語研究室蔵の「高野本」がある。

- [8] 読み本としては、平家滅亡から100年以上も後の延慶年間に書写されたという「延慶本」(五島美術館蔵)がある。ただし、長門国赤間関(山口県下関市)の阿弥陀寺に所蔵されていた「長門本」(国会図書館蔵)は読み本に分類されるが平仮名が主体になっている。同じ系列でも時代が下り、写本として広く流布するようになると語り本の要素が濃くなるものと思われる。

- [9] 「『漢字と仮名とを併用』するという『大枠』の中で、漢字ばかりを使う『平松家本』、漢字と片仮名とを使う『延慶本』、漢字と平仮名とを使う『龍谷大学蔵本』、ほとんど平仮名ばかりを使う『国立国会図書館蔵本』と、さまざまな『平家物語』が存在する〈略〉。これを『書きかたの可能性』ととらえるとすれば、この時期にはこれだけの可能性があったことになる」〔今野真二『漢字とカタカナとひらがな 日本語表記の歴史』(平凡社新書、2017)p.130〕

- [10] たとえば、五山の僧などが主に漢籍を講義したものを書き留めた『論語抄』『毛詩抄』『史記抄』などの「抄物」には、漢文を取り上げては片仮名文で解説するという形式が見られ、辞書や本草の類も片仮名で注が施される。歌学などでは、平安時代中期に話しことばをもとに完成した雅語を規範としつつ、仮名も平仮名を用いてそれを踏襲するようになる。

- [11] 木版に文字や絵を彫り込んで印刷する方法で、活版に対していう。江戸時代から明治にかけて、盛んに用いられた印刷方法。

- [12] 日本国憲法が施行されたのは1947年。六法には片仮名文語体表記が残っていたが、「刑事訴訟法」は1949年、「刑法」は1995年、「民事訴訟法」は1998年、「民法」は2005年、「商法」は2018年に、それぞれ平仮名口語体表記に改められた。

▶「来たるべき辞書のために」は月2回(第1、3水曜日)の更新です。次回は8月2日(水)、新シリーズがスタート。清泉女子大学今野教授の担当です。

ジャパンナレッジの「日国」の使い方を今野ゼミの学生たちが【動画】で配信中!

日本国語大辞典

“国語辞典の最高峰”といわれる、国語辞典のうちでも収録語数および用例数が最も多く、ことばの意味・用法等の解説も詳細な総合辞典。1972年~76年に刊行した初版は45万項目、75万用例で、日本語研究には欠かせないものに。そして初版の企画以来40年を経た2000年~02年には第二版が刊行。50万項目、100万用例を収録した大改訂版となった

筆者プロフィール

今野真二こんの・しんじ

1958年、神奈川県生まれ。早稲田大学大学院博士課程後期退学。清泉女子大学教授。専攻は日本語学。『仮名表記論攷』(清文堂出版)で第30回金田一京助博士記念賞受賞。著書は『辞書をよむ』(平凡社新書)、『百年前の日本語』(岩波新書)、『図説 日本語の歴史』(河出書房新社)、『かなづかいの歴史』(中公新書)、『振仮名の歴史』(集英社新書)、『「言海」を読む』(角川選書)など多数。

佐藤 宏さとう・ひろし

1953年、宮城県生まれ。東北大学文学部卒業。小学館に入社後、尚学図書の国語教科書編集部を経て辞書編集部に移り、『現代国語例解辞典』『現代漢語例解辞典』『色の手帖』『文様の手帖』などを手がける。1990年から日本国語大辞典の改訂作業に専念。『日本国語大辞典第二版』の編集長。元小学館取締役。

最新10件

- 慣用的な漢字表記 :国語辞書の漢字欄の役割について考える

佐藤宏 2024/02/07 - 慣用的な漢字表記 :「慣用的」とは何か?

今野真二 2024/01/17 - 慣用的な漢字表記 :いつから「天晴」なのか?

今野真二 2023/12/20 - 慣用的な漢字表記 :「熱灰」と「煨」

今野真二 2023/12/06 - 特別篇:中村正直と『西国立志編』

今野真二 2023/11/15 - 漢語をめぐって:漢語は「泥沼」か?

佐藤宏 2023/11/01 - 漢語をめぐって:情報強化で得られる「気づき」とは?

今野真二 2023/10/18 - 漢語をめぐって:漢語なのか、漢語風なのか?

今野真二 2023/10/04 - 漢語をめぐって:漢語に注目することの意義

今野真二 2023/09/20 - 使用例:日本国語大辞典は用例によって作られ、用例によって訂正される

佐藤宏 2023/09/06

『日国』に未収録の用例・新項目を募集中!

会員登録をしてぜひ投稿してみてください。

『日本国語大辞典』をよむ

辞書・日本語のすぐれた著書を刊行する著者が、日本最大の国語辞典『日本国語大辞典第二版』全13巻を巻頭から巻末まで精読。この巨大辞典の解剖学的な分析、辞書や日本語の様々な話題や批評を展開。