シリーズ 23 「『日国』の用例 」目次

- 1. 今野真二:『東京新繁昌記』の場合① 2023年03月01日

- 2. 今野真二:『東京新繁昌記』の場合② 2023年03月15日

- 3. 今野真二:『東京新繁昌記』の場合③ 2023年04月05日

- 4. 佐藤宏:漢語と口語がせめぎ合う漢文戯作のアクロバチックな世界 2023年04月19日

『日国』の用例

Series23-4

漢語と口語がせめぎ合う漢文戯作のアクロバチックな世界

1.『江戸繁昌記』と『柳橋新誌』と『東京新繁昌記』。

江戸時代の中期から明治時代の初期にかけて、日常の話題を漢文体でとらえ、内容と形式のギャップが引き起こす滑稽さや風刺をねらった文章がよく読まれたようです。それらをまとめて「漢文戯作」と呼ぶことがあります[1]。一般には、狂詩などの簡潔な漢詩体で書かれたものが多いなかで、この三書は長文であることが特徴です。それゆえに、三者三様の世界観のようなものがさまざまな話題をとおして滲み出ており、それぞれ独自の批評眼をもっていたと考えられます。

『江戸繁昌記』の著者・寺門静軒(てらかどせいけん)は、水戸藩に仕えることを望みながらかなわず、文章を売ることで生計を立てざるを得ない浪人儒者でした。天保時代の江戸の風俗と光景を記述しつつ、当時の儒者や医者や役人などを鋭く風刺したことが咎められ、本は発禁処分になります。とはいえ、『江戸繁昌記』は、相撲、吉原、戯場から書き起こされ、社寺と祭りと郊外という非日常の場をとりあげつつ、一方では街中の市場における衣食や、裏店、湯屋、髪結床などの日常の暮らしを描写するなど、広く江戸という都市全体をとらえようとしています。寺門静軒はこの非日常と日常という対照的な場のいずれもが江戸文化に欠かせない大事な要素になっていると考えていたようで、それを記号論的にとらえたのが前田愛先生でした[2]。

『柳橋新誌』は、『江戸繁昌記』に描かれた世界が過去のものとなりつつある幕末に、神田川が隅田川にそそぐところにある花街・柳橋という特定の場所を舞台にして繰り広げられる光景を江戸の通人の目でとらえています。著者の成島柳北(なるしまりゅうほく)には、儒者として将軍侍講までつとめながら、もはや儒学では時代に対応できないと悟り、洋学を志して実学を学び武官に転じるという人生の曲折がありました。屈託をかかえながら、若い頃に出入りした柳橋に江戸の粋を求め、維新後は様変わりした客人の振舞いをとらえて薩長主体の文明開化を漢文体で批判することになります。版元は『東京新繁昌記』と同じ山城屋政吉ですが、風俗壊乱のおそれがあるとして明治9年(1876)にともに発禁処分になるという巡り合わせがありました。

『東京新繁昌記』の著者・服部誠一(はっとりせいいち、号は撫松(ぶしょう))は、父も祖父も二本松藩(福島県)に儒者として仕えていたものの、維新によってそれがかなわなくなり、東京へ出てきて読んだのが『江戸繁昌記』だったと書いています。ちょうど文明開化で見るもの聞くものがどんどん新しくなり、この本は、それを書き留めるための一つの指針になったようです[3]。江戸後期に繁昌してそれなりに安定した構造を持っていた都市をいわば二項対立的に描いていたのが『江戸繁昌記』だとすれば、『東京新繁昌記』は、蒸気やガス燈や電信などめくるめくように展開する文明開化の動きをパノラマ的に羅列することによって、『江戸繁昌記』の静態的な構造を打ち破ることになります。新奇なものの有用性や機能性にまず注目し、旧来の庶民を登場させてそれを批評しつつも、江戸的なものの限界を見極め、基本的には文明開化を是として謳い上げているのが『東京新繁昌記』であるといえるかもしれません。

『日本国語大辞典』がこれらの作品のうち、特に二つの『繁昌記』から多くの用例を拾っているのは、ボリュームの違いもさることながら[4]、広く庶民の生活に取材した生活語彙が豊富に含まれていたからと考えられます。『江戸繁昌記』は江戸後期の爛熟した都市文化を記録しており、『東京新繁昌記』は明治初年の文明開化の激動をとらえたものとして、それぞれの風俗と時代を表す語彙が多く収められています。また、文人の世界でしか通用しなかった漢文体で、あえて日常的な物事や生活を記述することによって生じる漢語と俗語のぶつかりあいに、特に漢文の左右に振られた仮名に注目したことはいうまでもありません。

2.『江戸繁昌記』と『東京新繁昌記』における、振り仮名の意味と白話語彙。

いずれも、漢文本体の漢字列の右側には文脈に沿って読み仮名・送り仮名が必要に応じて付されるのに対し、左側にはいわば訓として当時の口語でよく使われていたことばや言い回しが添えられます。右側の振り仮名はそのまま漢文体で読み下せるものの、左側の振り仮名はその漢語の注であるという性格が強く、本文と一緒には読み下せないことがあります。いずれにしても、『日本国語大辞典』で引用するときは、右側の振り仮名はそのまま示し、左側の振り仮名にはその冒頭に〈注〉と記して区別しています。

『江戸繁昌記』では、江戸時代の中期以降、文人の間で少しずつ広まっていた中国の口語、いわゆる白話(唐話)の語彙がそのまま漢文体で使われることがあります。それらは、振り仮名がなければ字音で読み、左注で意味を補うことが多く、白話語彙が日本語化する過程を示すものとして注目されます[5]。試みに、白話語彙由来と考えられる言葉の例を『日本国語大辞典第二版』から任意に拾ってみますと、あかん「丫鬟(〈注〉カムロ)」〔初編・吉原〕、えんし「演史(〈注〉コウシャク)」しょうし「小廝(〈注〉コゾウ)」しょうし「硝子(〈注〉ビイドロ)」〔二編・神明〕、りちょう「里長(〈注〉ナヌシ)」〔二編・篦頭舗〕、てんぽ「典舗(〈注〉シチヤ)」〔二編・街輿〕、かろう「火楼(〈注〉ヒノミ)」〔三編・愛宕〕、きゅうしょ「休書(〈注〉サリジョウ」〔五編・静軒居士卒〕等々があり、これらの項目には、白話語彙を多く収めた『名物六帖』[6]や中国の白話小説およびその注釈書などへの言及も見えます[7]。

このことは、『東京新繁昌記』についてもいえますが、左ルビはさらに多様に用いられています。えんがん「艶眼(〈注〉イロメ)」〔二編・浄瑠璃温習〕、おうじ「横字(〈注〉ヨコモジ」〔初編・学校〕など、『江戸繁昌記』にも多く見られる本文の漢語と一対一で対応するような俗語の名詞もさることながら、たとえば、「噫〻活潑兮彼散髪兮噫〻活動兮彼光頭兮有髻者必有弐心兮(噫〻活潑なり彼の散髪、噫〻活動なり彼の光頭、髻り有る者必ず弐心有り)」に「〈注〉イキナザンキリコイキナボウツマケノアルモノフタコヽロ」〔初編・貸座舗〕などと自在に訓じているものが目立ちます。さらに、「無有生天(生有るの天無し)」に「〈注〉イキタソラカナイ」〔五編・商会社〕と振ったり、「堅鞏欺石(堅鞏石を欺く)」に「〈注〉イシベケンキチ(石部金吉)」〔六編・公園〕と振ったり、「鱣香」に「〈注〉ウナギノニホヘ」〔五編・築地電信局〕と振ったりと、二本松藩出身の著者ならではの訛りのようなものも散見されます[8]。

このように、漢語との一対一対応とは関係なく句や文として添えられている左振り仮名から用例を採用するには、それを分節して単語や慣用句やことわざとして取れるかどうかを見なければなりません。その場合は、他の談義本、洒落本、滑稽本などの口語資料と同等の目で見ることになりますが、たとえば、「寒暑鍼(〈注〉カンダンケイ)」〔六編・芝金杉瓦斯会社〕や、「煙管(〈注〉キセル)」〔四編・麦湯〕などのように漢語の音読みや外来語の語形があれば、それらが振り仮名であることによって、その口語化、日本語化の度合いがかなり進んでいると見ることができますし、慣用句やことわざの類の場合はその定着度をはかる目安にもなると考えられます。いずれにしても、振り仮名、送り仮名を全て有効に利用するとなれば、やはりできるだけ原本に近い資料を底本にする必要があります。

3.『東京新繁昌記』の底本をめぐる問題。

『東京新繁昌記』の底本については、山田忠雄先生が古書展で入手された『㊙︎「大日本国語辞典」出典一覧抄』をもとに、そこに記載のあった「聚芳閣本」(1925)を前提とした批判を加えられました[9]。それに対して、松井栄一先生は、『日本国語大辞典』(初版)の第一巻別冊の「主要出典一覧」に示したように、底本は「明治文学全集」(筑摩書房、1969)であるとし[10]、確かに編集を始めた時点では『㊙︎「大日本国語辞典」出典一覧抄』にある通り「聚芳閣本」を採録本としたが、出典検討に際して底本は「明治文学全集」に切り替えた旨を述べています。さらに、山田先生のご指摘を受けて、改めて版本(1874-76)と照らし合わせた結果、「明治文学全集」も必ずしも原本通りに翻刻しているわけではないことがわかり、第二版では、底本を版本そのものに替えたという経緯があります。

『日本国語大辞典第二版 別巻』の「出典一覧」に、

東京新繁昌記〈略〉①服部誠一 ②明治七〜九年版本 ③一八七四〜七六刊 ④開化物。「東京新繁昌記後編」は明治一四年版本により、年代を一八八一年とした。(1521頁3段目)

とある通りです。ところが、『日本国語大辞典第二版 第一巻』の別冊として添えた小冊子の「主要出典一覧」には、

東京新繁昌記〈略〉①服部誠一 ②一八七四〜七六刊 ③明治一四年板本 ④開化物 (14頁3段目)

とあるのみでした。これだけをみれば、後編への言及がないまま、底本に「明治一四年板本」とあるので、今野先生が言われるように、明治14年に、後編が出るに際して前編(初編〜六編)も一緒に出すようなことがあったのかと思ってしまいます。しかし、実際には、奥付に〈発行書林 山城屋政吉〉などとあり、初編から五編までは、刊行年月に明治7年(1874)の4月、6月、8月、10月、12月とあり、六編だけ明治9年(1876)4月とあるものによっています。また、後編は見返しに、〈服部誠一著 東京新繁昌記後編一 東京 自足軒蔵版〉とあり、奥付に明治14年(1881)の〈六月刻成〉とあるものによっていることも確かです。そこで、『日本国語大辞典第二版』全13巻完結後の2002年12月に別巻を出すに際しては、「漢字索引」「方言索引」と合わせて、より充実した「出典一覧」を収めることにし、情報も正確を期した次第です[11]。

- [1]『新日本古典文学大系100 江戸繁昌記 柳橋新誌』(校注・日野龍夫、岩波書店、1989)の解説に「近世の中期、享保(一七一六—三六)頃から、漢字ばかりが並ぶという堅苦しい形式はそのままに、漢文には馴染まないと考えられてきた卑俗な素材をあえて取り上げて、形式と内容のアンバランスからくる滑稽さを狙うという文学——漢文戯作——が作られるようになった」(573頁)とある。

- [2]前田愛著『都市空間のなかの文学』(筑摩書房、1982)の「開化のパノラマ」に「『江戸繁昌記』の世界は〈略〉聖と俗、日常と非日常、繁昌と貧困、市街地と郊外、表通りと裏通り、というようにさまざまな対立項をふくむ多様な意味の織物として、江戸空間ぜんたいを解読しようとした画期的な書物なのである」(106頁)とある。

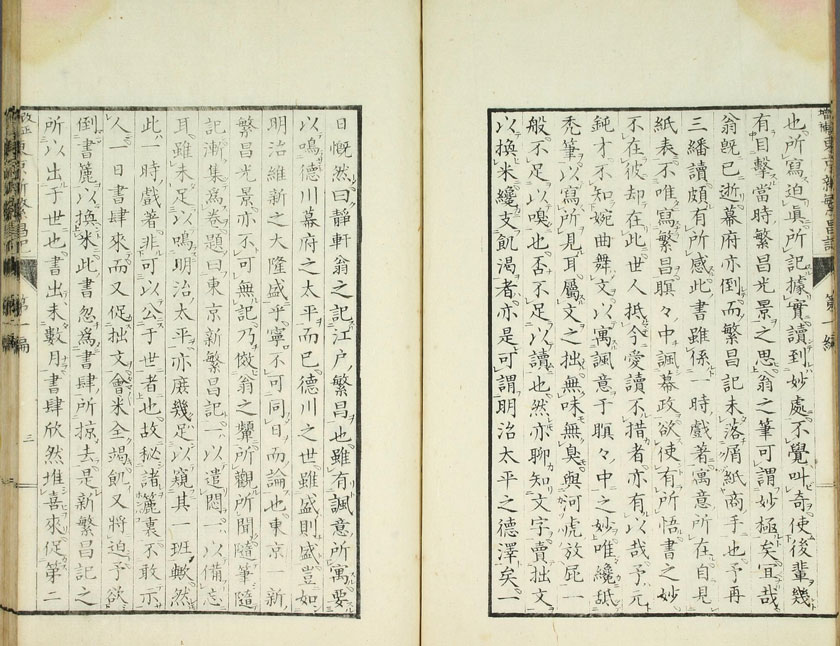

- [3]服部誠一著『改正増補東京新繁昌記第一編』(1886)〔早稲田大学図書館蔵〕の巻頭に「曰く静軒翁の江戸の繁昌を記するや、諷意の寓する所有りと雖も、以て徳川幕府の太平を鳴らさんと要するのみ、徳川の世、盛は則ち盛と雖も、豈に明治維新の大隆盛に如んや、寧ろ日を同ふして而して論ず可からざるなり、東京一新の繁昌光景、亦記無る可らずと、乃ち翁の顰に倣ひ、観る所聞く所、随て筆し随て記し、漸く集って巻を為す、題して東京新繁昌記と曰ふ」(三丁オ1行目〜5行目を書き下した)とある。

- [4]『江戸繁昌記』は全5編(初編〜五編)、『柳橋新誌』は全2編(初編〜二編)、『東京新繁昌記』は全7編(初編〜六編、後編第一)からなる。

- [5]漢文戯作と白話語彙の関係については、荒尾禎秀先生に、狂詩『東海道中詩』の左ルビを取り上げて、『日本国語大辞典』『漢語大詞典』の用例の初出によって時代別に区分けし、それぞれ唐話辞書の『俗語解』『徒杠字彙』と、『雑字類編』に掲載されているかどうかを調査した研究がある。〔『清泉女子大学紀要』(2012.12)収録、「狂詩の漢字語—『東海道中詩』の場合—」〕

- [6]江戸中期の漢語辞書。三〇冊・補遺一冊。伊藤東涯著。正徳四年(1714)自序。中国近世の事物の名義を分類し中国語文献をもとに解説したもの。

- [7]『江戸繁昌記』と『東京新繁昌記』の用例には、どの程度の白話語彙が含まれているのかを測るひとつの目安として、それぞれの用例があるもので、『名物六帖』と『水滸伝』およびその注釈書が項目中で言及されているものを検索してみる。『名物六帖』への言及があり、『江戸繁昌記』の用例が添えられているものは41件、『東京新繁昌記』の用例が添えられているものは17件(『柳橋新誌』は1件)あった。『水滸伝』への言及があり、『江戸繁昌記』の用例が添えられているものは37件、『東京新繁昌記』の用例が添えられているものは6件(『柳橋新誌』は0件)あった。

- [8]左側の振り仮名については、谷口巖「『東京新繁昌記』左ルビ用例総索引 — 明治初期俗語表現考察の一資料として —」〔『愛知教育大学研究報告 30(人文科学編)』1981.03〕を参照した。

- [9]山田忠雄著『近代国語辞書の歩み —その摸倣と創意と— 下』(三省堂、1981)「余説 第二章 日本国語大辞典〔東京新繁昌記の場合〕」(1285頁〜1312頁)。

- [10]松井栄一著『出逢った日本語・50万語—辞書作り三代の軌跡—』(小学館、2002)「付録『近代国語辞書の歩み—余説第二章』について」九(221頁〜227頁)。ちなみに、この文章の初出は雑誌『国語学』128号(1982年3月)。

- [11]『日本国語大辞典第二版』で用例を採取した文献の総点数は約3万だが、そのうち別冊の「主要出典一覧」には約1900点、別巻の「出典一覧」には約6000点を収める。別巻には、原則として用例の出現回数が10回以上のものを取り上げているので、残りの2万4000点は出現回数が1桁のいわゆるロングテール曲線を描くかたちになる。

▶「来たるべき辞書のために」は月2回(通常は第1、3水曜日、来月は第2、4水曜日)の更新です。次回は5月9日(水)、清泉女子大学今野教授による特別篇です。

ジャパンナレッジの「日国」の使い方を今野ゼミの学生たちが【動画】で配信中!

日本国語大辞典

“国語辞典の最高峰”といわれる、国語辞典のうちでも収録語数および用例数が最も多く、ことばの意味・用法等の解説も詳細な総合辞典。1972年~76年に刊行した初版は45万項目、75万用例で、日本語研究には欠かせないものに。そして初版の企画以来40年を経た2000年~02年には第二版が刊行。50万項目、100万用例を収録した大改訂版となった

筆者プロフィール

今野真二こんの・しんじ

1958年、神奈川県生まれ。早稲田大学大学院博士課程後期退学。清泉女子大学教授。専攻は日本語学。『仮名表記論攷』(清文堂出版)で第30回金田一京助博士記念賞受賞。著書は『辞書をよむ』(平凡社新書)、『百年前の日本語』(岩波新書)、『図説 日本語の歴史』(河出書房新社)、『かなづかいの歴史』(中公新書)、『振仮名の歴史』(集英社新書)、『「言海」を読む』(角川選書)など多数。

佐藤 宏さとう・ひろし

1953年、宮城県生まれ。東北大学文学部卒業。小学館に入社後、尚学図書の国語教科書編集部を経て辞書編集部に移り、『現代国語例解辞典』『現代漢語例解辞典』『色の手帖』『文様の手帖』などを手がける。1990年から日本国語大辞典の改訂作業に専念。『日本国語大辞典第二版』の編集長。元小学館取締役。

最新10件

- 慣用的な漢字表記 :国語辞書の漢字欄の役割について考える

佐藤宏 2024/02/07 - 慣用的な漢字表記 :「慣用的」とは何か?

今野真二 2024/01/17 - 慣用的な漢字表記 :いつから「天晴」なのか?

今野真二 2023/12/20 - 慣用的な漢字表記 :「熱灰」と「煨」

今野真二 2023/12/06 - 特別篇:中村正直と『西国立志編』

今野真二 2023/11/15 - 漢語をめぐって:漢語は「泥沼」か?

佐藤宏 2023/11/01 - 漢語をめぐって:情報強化で得られる「気づき」とは?

今野真二 2023/10/18 - 漢語をめぐって:漢語なのか、漢語風なのか?

今野真二 2023/10/04 - 漢語をめぐって:漢語に注目することの意義

今野真二 2023/09/20 - 使用例:日本国語大辞典は用例によって作られ、用例によって訂正される

佐藤宏 2023/09/06

『日国』に未収録の用例・新項目を募集中!

会員登録をしてぜひ投稿してみてください。

『日本国語大辞典』をよむ

辞書・日本語のすぐれた著書を刊行する著者が、日本最大の国語辞典『日本国語大辞典第二版』全13巻を巻頭から巻末まで精読。この巨大辞典の解剖学的な分析、辞書や日本語の様々な話題や批評を展開。