シリーズ 26 「漢語をめぐって 」目次

- 1. 今野真二:漢語に注目することの意義 2023年09月20日

- 2. 今野真二:漢語なのか、漢語風なのか? 2023年10月04日

- 3. 今野真二:情報強化で得られる「気づき」とは? 2023年10月18日

- 4. 佐藤宏:漢語は「泥沼」か? 2023年11月01日

漢語をめぐって

Series26-4

漢語は「泥沼」か?

1.漢語は泥沼である。

国語辞典にとって、漢語のあつかいはけっこう難しい。一つに、漢字には一字一字に意味があり、それを組み合わせることで自在にことばをつくれる側面があります。特に、「的」や「性」や「化」などの接尾語や「主義」や「関係」などの熟語になると、漢語に限らず和語にも外来語にも付く造語力があり、どこまでを辞典に収めればいいのかという線引きの難しさがあります。

祖父[1]はいつも机に向かっていたが、辞書作りをしているのだとはじめて実感できたのは、その中辞典[2]編集の最中で、私は中学三年か四年のころであった。中辞典には父[3]も深くかかわり、下原稿の大部分を引き受けていたらしい。〈略〉そんなある日、どういう話の流れであったかは定かでないが、祖父が父に「漢語は泥沼だからね」と言った言葉が妙に耳に残っている。その時は、もちろん、なぜ漢語が泥沼なのかさっぱりわからなかった。しかし、今にして思えば、ある漢語を辞書の見出しに立てるか否かの判断のむずかしさを言ったのではないかという気がする。造語力が和語に比べて強いため、どんどん日本でも漢語が作られた。それをどこまで採り入れるべきか、漢語を気にして見出しに立てていくときりがない。泥沼に踏み込んだようで動きがとれなくなるよという意味ではなかったろうか。〔松井栄一『出逢った日本語・50万語』(小学館、2002.12)、24ページ〕

これは、松井栄一先生が中学生のころに、祖父・松井簡治博士と父・驥(き)氏とのさりげない会話を耳にしたことを書き留めたものです。この文章には、当時はなんのことかよくわからなかったけれども、先生自身、『日本国語大辞典』の初版で見出しを決める苦労をされ、その「泥沼」の意味がいよいよ痛感されたとの思いが滲み出ているようにも思われます。ほかにも、「〜付ける」「〜深い」「〜臭い」などの「名詞+用言」形のことばはどこまでを一語の複合語として認め、見出しにすべきかで悩まれた話もうかがっていますが、漢語については基本となる二字漢語自体それぞれに字義があり、その組み合わせにも型があって作りやすく理解もされやすいという性格があるので、その造語力は複合語の比ではないことも確かでしょう。

2.国語辞典は漢語の字形ではなく語形を見出しとする。

しかし、漢語にはさらに難しい問題があります。たとえば、同じ「行」の字でも、「行動」は漢音でコウドウと読み、「行事」は呉音でギョウジと読み、「行燈」は唐宋音でアンドンと読みます。このように、字音の読みだけでも呉音・漢音・唐宋音と複数あるのに加えて、「行幸」と書いて「みゆき」と読ませたり、「行縢」と書いて「むかばき」と読ませたりもする自在さがあります。漢和辞典であれば字形から引けるので、まだどうにか収まりがつくのですが、国語辞典ともなれば、語形(よみ)で見出しを立てるので、それを確かな証拠で裏付けなければなりません。『日本国語大辞典』が、語形の明らかな用例を「確例」と称して重んじるのは、おもに漢字で書かれたことばについてであるといっても過言ではないでしょう。

『日本国語大辞典』において、見出しを立てるか立てないかの基準は、結局、用例によって裏付けられるかどうかにあります。造語力が豊かな漢語でも、それが実際に使われた証拠が然るべき文献で確かめられなければ立項されることもありません。読みについては、用例に振り仮名があれば問題はないのですが、振り仮名が付いていない場合は、古辞書や節用集の類を参考にしつつも、とりあえず、漢籍系列の文献からの例であれば基本的には漢音で読んでおき、仏教関係の文献からの例であれば呉音で読んでおくということはあります。日本における漢語の読みと語彙は、古典漢籍と仏典からの影響が圧倒的に大きいからですが、漢籍と仏典の用例をできるかぎり添えるようにしているのはその意味合いからでもあります。唐宋音の場合は、「湯婆(タンポ)」「暖簾(ノレン)」「蒲団(フトン)」など、鎌倉から室町時代にかけて禅宗とともに伝わった語彙であるところに特徴があります。

近世以降となると、唐話の発音について漢学者の間で研究されることはあっても日本でその読みが一般化されることはほとんどなかったといってもいいかもしれません。ただし、「喝采」「破落戸」「閑話休題」など、白話小説で使われたことばが江戸時代の文芸でも用いられるようになり、中国語の変化にともなう独特の熟語については、漢字の組み合わせをそのままとりいれて、日本風に読んだり訓じたりということがなされました[4]。幕末から明治初期にかけては、この白話由来の漢語がけっこう目立つようになりますが、西洋語由来の翻訳語については、日本よりも宣教師が入りやすかった中国における漢訳の出版物が影響を強めていました。中国では、明代の末年から清初にかけてはマテオ・リッチ[5]らカトリック系の宣教師が、清の中期以降はプロテスタント系の宣教師が布教と交易のために進出して、西洋語の中国語への翻訳を進めていたのです[6]。

3.幕末明治初期の漢語と英華字典。

鎖国下の日本では、西洋でゆいいつ窓が開かれていたオランダのことばをまずは日本語に翻訳する努力がなされます。蘭学の興隆とともに、解剖学書『ターヘルアナトミア』のオランダ語版[7]を杉田玄白や前野良沢らが漢文体で訳した『解体新書』(1774)が生まれ、『訳鍵』(1810)[8]や『和蘭字彙』(1855-58)[9]などの辞書も整備されるようになります。幕末になるとペリー来航以来、英語の影響力がつよくなるのですが、当初、英語はオランダ語を介して日本語に翻訳する方法がとられ、堀達之助の『英和対訳袖珍辞書』(1862)の対訳も『和蘭字彙』からの影響がつよいといわれています。しかし、英訳では一歩先んじていた中国の華英字典が重宝されるようになり、特に1866年から1869年にかけて香港で発刊されたロプシャイト[10]の『英華字典』の漢訳が日本語に及ぼした影響については、これまでもさまざまに指摘されてきた通りです[11]。

『西国立志編』や『自由之理』を翻訳した中村正直もその影響を受けた一人であり、彼自身ロプシャイトの『英華字典』を翻刻した『英華和訳字典』(明治12=1879)に、明治5年(1872)から校正にかかわり跋文も寄せています[12]。そこで、「あっかい【圧壊】」ということばの用例が俄然注目されてきます。

あっ-かい[‥クヮイ]【圧壊】

〔名〕圧力を加えてつぶすこと。おしつぶすこと。

*西国立志編〔1870~71〕〈中村正直訳〉一三・一二「雪崩(なだれ)となりて、村落人家をも圧壊するに至るなり」

*自由之理〔1872〕〈中村正直訳〉三「上帝の旨といひ、君主の誥勅といひて、人民独自なるものを圧壊するものは、これを名づけて覇政といふべきなり」

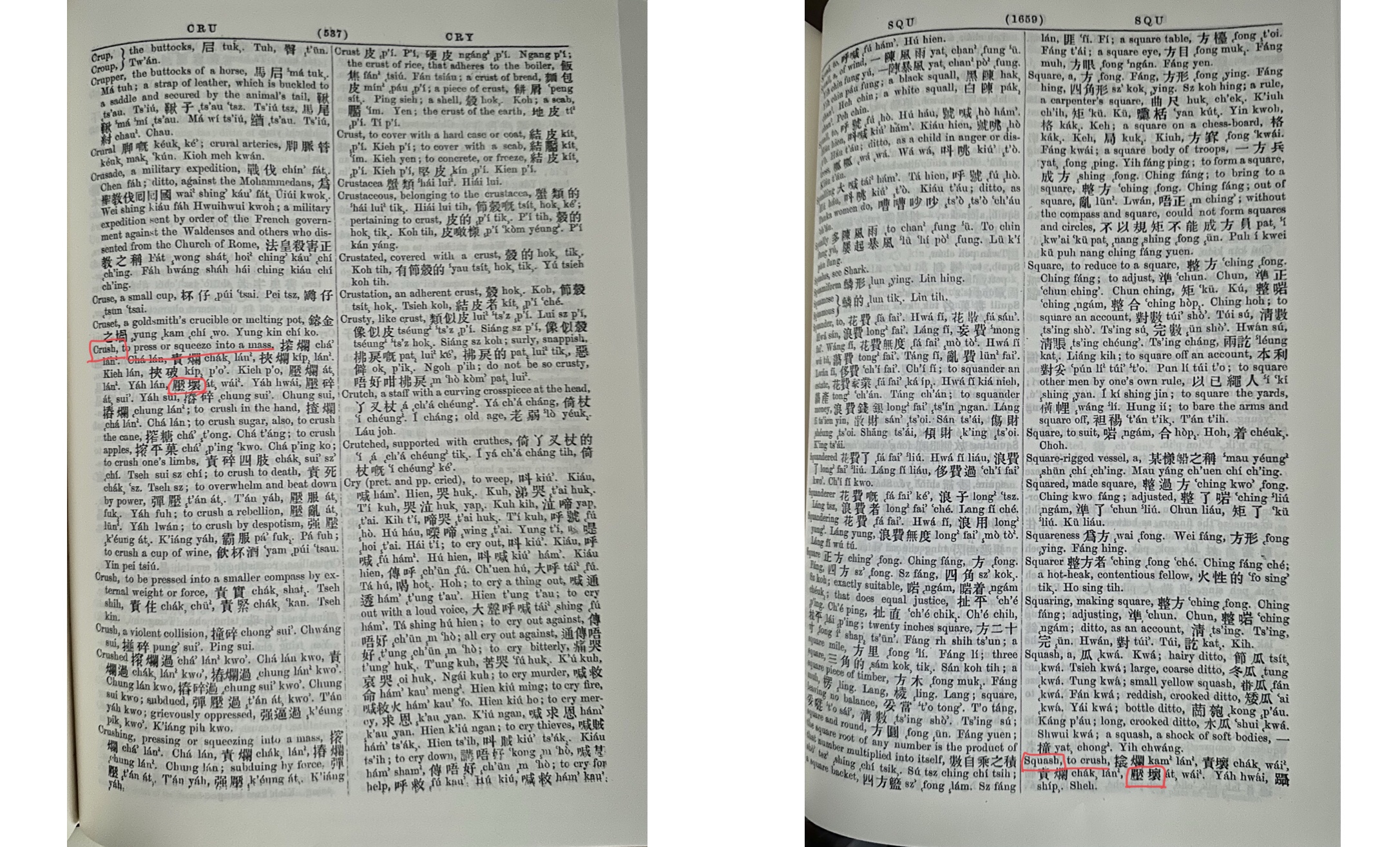

用例がいずれも中村正直訳の『西国立志編』と『自由之理』しかないとなると、これはかなり怪しい。とりあえず、国会図書館デジタルコレクションにアクセスし、翻刻版の『英華和訳字典』をみると、確かに「圧壊」ということばが記載されており、さらに、井上哲次郎が訂増した『訂増英華字典』(1883-84)にもこの語が載っています。しかし、これらはいずれも原本に手が加えられているので、ロプシャイトの『英華字典』そのものに当たってみる必要があります。そこで架蔵本でも調べてみたところ、実際、英語 “crush”の訳語に「圧壊」が並び、“squash”の訳語としても当てられていることがわかりました。『西国立志編』の翻訳は必ずしも逐語訳というわけではなく、原文の該当箇所に“crush”や“squash”が出てくるわけでもないようですが、ロプシャイトの字典と深くかかわっていた 中村正直の「脳内辞書」には「圧壊」ということばが登録されていたのかもしれません。

〈ロプシャイト『英華字典』《English and Chinese dictionary : with the Punti and Mandarin pronunciation》1866-69,香港(復刻版:千和勢出版部、東京美華書院、1996/解説・那須雅之)〉

『日本国語大辞典 第二版』は、「語誌」欄で、モリソン[13]やメドハースト[14]の「英華字典」と並んで、ロプシャイトの『英華字典』にも言及している場合があり、「圧迫」「安息日」「意思」「陰極」「銀行」「事務」「洗礼」「電報」「方程式」「恋愛」などの翻訳語が日本で用いられるようになったのは、「英華字典」の訳語に由来することを示唆しています。とはいえ、明治初期から使われ出した翻訳漢語については、さまざまに検討してみる必要があることに変わりはないでしょう。それは、独自に造語されたものなのか、あるいは古典漢籍や仏典に由来する可能性はないのか、蘭学では考案されていなかったのか、白話語彙の可能性はないのか等々を考えてみなければなりません。そのようななかで、「英華字典」にあたってみるのも一つの方法であることは確かであると思われます[15]。

- [1]松井栄一の祖父・松井簡治。国語学者にして、『大日本国語辞典』の編著者。

- [2]『大日本国語辞典』をもとに構想された中規模の辞典で、名前は『辞鏡』とする予定だった。

- [3]松井栄一の父・松井驥(き)。多才でさまざまな職業を渡り歩きながら、俳句をたしなみ、『大日本国語辞典』の編集作業を手伝う。簡治亡き後は増訂カードを作るなど、同辞典の編集を引き継いでいた。

- [4]唐話あるいは白話語彙については、本往復書簡のシリーズ16「白話小説を愛した文人と日本語の物語」で触れている。

〈https://japanknowledge.com/articles/kitarubeki/?s=16&i=4〉

- [5]マテオ-リッチ(Matteo Ricci)は、イタリア人のイエズス会宣教師。中国名は利瑪竇。明末の中国に渡り、国王の万暦帝に置き時計などを献じて定住を許され、カトリック布教の基礎を築いた。西洋の学術紹介にも力を入れ、『坤輿万国全図』(1602)『幾何学原本』(1607)などの刊行を通じて、「地球」「子午線」「太平洋」「幾何」「対角線」「三角形」など、のちに日本でも用いられるようになる訳語を生んだ。

- [6]近世における、中国での洋語翻訳事情については、荒川清秀『近代日中学術用語の形成と伝播』(白帝社、1997)、および『漢語の謎』(ちくま新書、2020)に詳しい。

- [7]オランダ語訳の原題は“Ontleedkundige Tafelen”で、元になったドイツ語版のタイトルは“Anatomische Tabellen”だが、「ターヘルアナトミア」の通称は、杉田玄白らが扉絵のラテン語“Tabulæ Anatomicæ”にならって「打係縷亜那都米(ターヘルアナトミイ)」(『解体新書』凡例)と称したことによるか。

- [8]『訳鍵』は、京都の蘭学者・藤林普山が著した蘭日辞書。乾・坤二巻、 と別巻「凡例并附言」 (のちの『蘭学逕』)の全三巻。文化7年(1810)刊行。「訳鍵」は「オランダ語を訳す鍵」の略称という。

- [9]『和蘭字彙』は、蘭日辞書。オランダ商館長のドゥーフが天保4年(1833)に完成させた蘭日辞書『ドゥーフハルマ』を、江戸の医官・桂川甫周が許可を得て『和蘭字彙』として安政頃に刊行したもの。『ドゥーフハルマ』の名は、ドゥーフの名と彼が参考にした『蘭仏辞典』の著者フランソワ・ハルマの名にちなむ。

- [10]ウィルヘルム-ロプシャイト(Wilhelm Lobscheid)は、ドイツ人の宣教師。中国名は羅存徳。1848年、中国に渡り、広東を中心に布教活動する。1866年から69年にかけて、香港で“English and Chinese dictionary(英華字典)”を4部に分けて出版した。その規模から英華字典の集大成ともいわれ、日本でもすぐに、『英華和訳字典』(1879)や井上哲次郎の『訂増英華字典』(1883-84)などの翻刻版が出た。

- [11]『和蘭字彙』『英和対訳袖珍辞書』『英華字典』相互の関係とその分析 については、主に、森岡健二『改訂近代語の成立 語彙編』(明治書院、1991)を参照した。

- [12]中村正直は慶応元年(1865)の8月に、勝海舟からメドハーストの『英華字典』を借り受けて3ヶ月で筆写している〔高橋俊昭「中村敬宇と英語辞書」(『英学史研究』1992巻(1992)24号、34〜35ページ〕。ロプシャイトの辞書に取り組む下地は十分にできていたと言える。

- [13]ロバート-モリソン(Robert Morrison)は、イギリス人の宣教師。中国名は馬礼遜。中国本土最初のプロテスタント伝道者。聖書を中国語に訳し、1815〜22年に “A Dictionary of the Chinese(中国語辞典)”を刊行する。この辞典は全3部からなり、第1部が「華英辞典」で第2部がその音引き索引、そして第3部がいわゆる「英華字典」で、モリソンの『英華字典』というときは、この第3部を指す。

- [14]ウォルター-ヘンリー-メドハースト(Walter Henry Medhurst)は、イギリス人の宣教師。中国名は麦都思。印刷係として東洋に派遣され、1830年に、バタビアで“An English and Japanese,and Japanese and English vocabulary(英和和英語彙)”(1857年〜63年に日本で翻刻され『英語箋』として出版)を刊行。1847年から48年にかけて、上海で“English and Chinese Dictionary(英華字典)”を出版した。

- [15]台湾中央研究院近代史研究所の「英華字典資料庫」には、モリソン、メドハースト、ロプシャイトなどの11種の英華字典と、3種の華英字典を収めているので参考になる〔『日本語学 2023年夏号』陳力衛「英華字典・華英字典と日本語研究」(明治書院、2023.06)〕。〈https://mhdb.mh.sinica.edu.tw/dictionary/enter.php〉 試みに、このサイトで「圧壊」を検索すると、中村正直が筆写したメドハースト『英華字典』でも、“to crush”と“to squash”の訳語に当てられているのがわかる。つまり、正直の「脳内辞書」は、メドハーストとロプシャイトによって形成されていた可能性がある。

▶「来たるべき辞書のために」は月2回(通常は第1、3水曜日)の更新です。次回は11月15日(水)、新シリーズがスタートします。清泉女子大学今野教授の担当です。

ジャパンナレッジの「日国」の使い方を今野ゼミの学生たちが【動画】で配信中!

日本国語大辞典

“国語辞典の最高峰”といわれる、国語辞典のうちでも収録語数および用例数が最も多く、ことばの意味・用法等の解説も詳細な総合辞典。1972年~76年に刊行した初版は45万項目、75万用例で、日本語研究には欠かせないものに。そして初版の企画以来40年を経た2000年~02年には第二版が刊行。50万項目、100万用例を収録した大改訂版となった

筆者プロフィール

今野真二こんの・しんじ

1958年、神奈川県生まれ。早稲田大学大学院博士課程後期退学。清泉女子大学教授。専攻は日本語学。『仮名表記論攷』(清文堂出版)で第30回金田一京助博士記念賞受賞。著書は『辞書をよむ』(平凡社新書)、『百年前の日本語』(岩波新書)、『図説 日本語の歴史』(河出書房新社)、『かなづかいの歴史』(中公新書)、『振仮名の歴史』(集英社新書)、『「言海」を読む』(角川選書)など多数。

佐藤 宏さとう・ひろし

1953年、宮城県生まれ。東北大学文学部卒業。小学館に入社後、尚学図書の国語教科書編集部を経て辞書編集部に移り、『現代国語例解辞典』『現代漢語例解辞典』『色の手帖』『文様の手帖』などを手がける。1990年から日本国語大辞典の改訂作業に専念。『日本国語大辞典第二版』の編集長。元小学館取締役。

最新10件

- 慣用的な漢字表記 :国語辞書の漢字欄の役割について考える

佐藤宏 2024/02/07 - 慣用的な漢字表記 :「慣用的」とは何か?

今野真二 2024/01/17 - 慣用的な漢字表記 :いつから「天晴」なのか?

今野真二 2023/12/20 - 慣用的な漢字表記 :「熱灰」と「煨」

今野真二 2023/12/06 - 特別篇:中村正直と『西国立志編』

今野真二 2023/11/15 - 漢語をめぐって:漢語は「泥沼」か?

佐藤宏 2023/11/01 - 漢語をめぐって:情報強化で得られる「気づき」とは?

今野真二 2023/10/18 - 漢語をめぐって:漢語なのか、漢語風なのか?

今野真二 2023/10/04 - 漢語をめぐって:漢語に注目することの意義

今野真二 2023/09/20 - 使用例:日本国語大辞典は用例によって作られ、用例によって訂正される

佐藤宏 2023/09/06

『日国』に未収録の用例・新項目を募集中!

会員登録をしてぜひ投稿してみてください。

『日本国語大辞典』をよむ

辞書・日本語のすぐれた著書を刊行する著者が、日本最大の国語辞典『日本国語大辞典第二版』全13巻を巻頭から巻末まで精読。この巨大辞典の解剖学的な分析、辞書や日本語の様々な話題や批評を展開。