シリーズ 12 「「歴史的仮名遣い」をどう扱うべきか? 」目次

- 1. 今野真二:方言に歴史的仮名遣いは必要? 2021年03月03日

- 2. 今野真二:[あはれっ‥]でいいのか? 2021年03月17日

- 3. 今野真二:漢語の歴史的仮名遣いについて 2021年04月07日

- 4. 佐藤宏:歴史的仮名遣いと辞典の形式 2021年04月21日

「歴史的仮名遣い」をどう扱うべきか?

Series12-4

歴史的仮名遣いと辞典の形式

『日本国語大辞典』では、現代仮名遣いによる見出し語形のすぐ後、漢字欄がある場合はその前にいわゆる歴史的仮名遣いを必要に応じて添えています。必要に応じてというのは、現代仮名遣いが歴史的仮名遣いと同じ場合は略し、違う時だけその語成分に歴史的仮名遣いを示すようにしているからです。戦後に内閣告示された「現代かなづかい」(1986年以降は「現代仮名遣い」で、本文ではこれに従う)は助詞「は」「を」「へ」を除いて、いわば発音通りの表音系の仮名文字を使うのに対し、歴史的仮名遣いは近世に契沖によって見出された10世紀ごろまでの「古典かなづかい」[1]をもとに、明治以降、主に教育現場で普及するようになった仮名遣いを指します。

近代的国語辞書の嚆矢とされる『言海』がこれにならい、文筆家を始め新聞や雑誌などもこれを範とするようになって一般にも広まり、戦前の国語辞書は概ねこの歴史的仮名遣いによっていました。実際の発音とは異なることの多い仮名遣いのため、表音式の索引を作るなどの工夫もされましたが[2]、戦後になると現代仮名遣いが行われるようになり、ほぼ読み通りの見出し語形になって現在に至ります。もっとも、現代仮名遣いも普及するまでに多少の時間はかかり、『広辞苑』などは第三版まで、現代仮名遣いとは違った独自の表音式仮名遣いの見出し語形になっていました。しかし、小型、中型を問わず、大方の国語辞書の見出しには歴史的仮名遣いが添えられています。

さて、歴史的仮名遣いはそもそもが「古典かなづかい」であり、書き言葉の仮名の使い分けであるからには、口語が主体の方言や、漢字で書き分けることが多い固有名詞においてまで、その仮名遣いに言及する必要はあるのかと先生は問われています。また、漢字の字音仮名遣い(音読みの歴史的仮名遣い)については、漢字は仮名で書き分けることが極めて少なく、しかも、本居宣長が日本の文献によって裏付けると謳いながら実際には中国の韻書を参照して理論的に構築したもので、必ずしも実態に即しているわけではないのだから[3]、せいぜい「字音語素」で取り上げるにしても、いちいちの漢語についてまでそれを示す必要はあるのかとの疑問も呈されました。

仮名遣いには、こうあるべきという規範的なものと、実際にこのように使い分けているという事実を重んじる実態的なものとの、二つの見方があるとすれば、後者の方が日本語を研究する上では大事であるというふうに理解しましたが、実は『日本国語大辞典』も、用例の歴史主義とそれに基づく語釈の記述主義を重んじるという意味では同じ方向を向いていると考えます。ただ、辞典を編集する上では、さまざまに記述を調えて、ある程度類型的な判断ができるようにするための形式が重要であり、また、事実を事実として受け止めるためには、一つの枠組みなり理念型のようなものも時には必要なのではないかと考えました。具体的に見てみましょう。

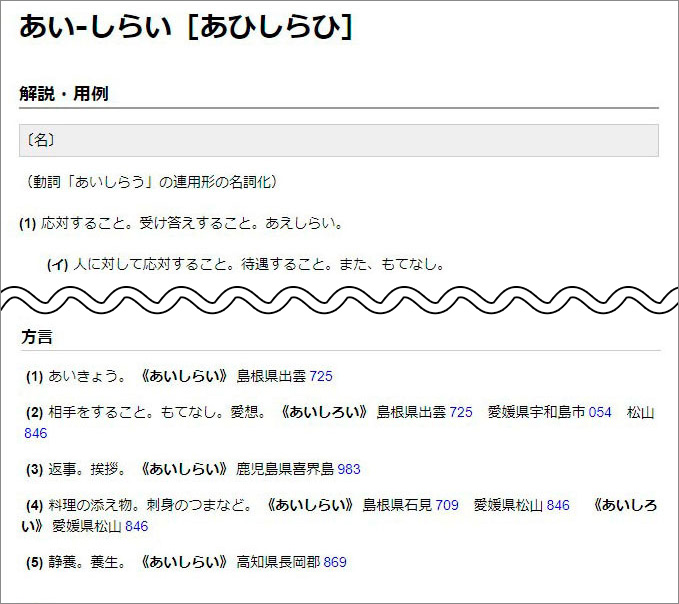

まず、方言項目について、歴史的仮名遣いが施してあるものと、そうでないものがあるのはなぜかという点について。『日本国語大辞典』は、凡例の「方言欄について」でも触れていますが、一般語(共通語)と同じ成り立ちのものは同じ見出しにまとめています。例えば「あいしらい」には、「あひしらひ」という歴史的仮名遣いが添えられ、語釈としてそれぞれ応対、取り合わせ、および能狂言と連歌での意味用法と用例を記した後に、方言欄があり、島根県では「愛嬌」の意味で用いられ、刺身のツマなどの意味にも使われている資料があることがわかります。この場合、辞典の形式としては、一般語形に示すべき歴史的仮名遣いがあるのであればそれは当然示すことになります。一方、方言資料だけが典拠の見出し語については、歴史的仮名遣いには触れず、品詞の扱いも動詞、形容詞、形容動詞、助詞などは簡便に〔動〕〔形〕〔形動〕〔助〕とだけ示しています。

また、「あわれっぽい」などの話し言葉についてまで「あはれっ」と歴史的仮名遣いを施す理由については、話し言葉と書き言葉とは無縁ではないからと考えます。確かに国語辞典は主として文献から語彙を集めるので書き言葉が基本となりますが、言葉はまず話し言葉として生まれ、それが書き言葉として定着するようになるというのが大方の流れかと思います。逆に書き言葉から話し言葉に転ずることもあるので、双方は密接に関係するということになり、話し言葉だから歴史的仮名遣いを施さないというわけにもいきません。ただし、『日本国語大辞典』の用例について、原本で「ッ」と記されている記号を「っ」と表記していること、また、歴史的仮名遣いでは促音でも「つ」と大文字で書くのに用例では「っ」と小文字で書いているのは、現代の読者が読みやすいようにという形式上の工夫ですが、そのことの是非についてはもちろん議論の余地はあると考えます。

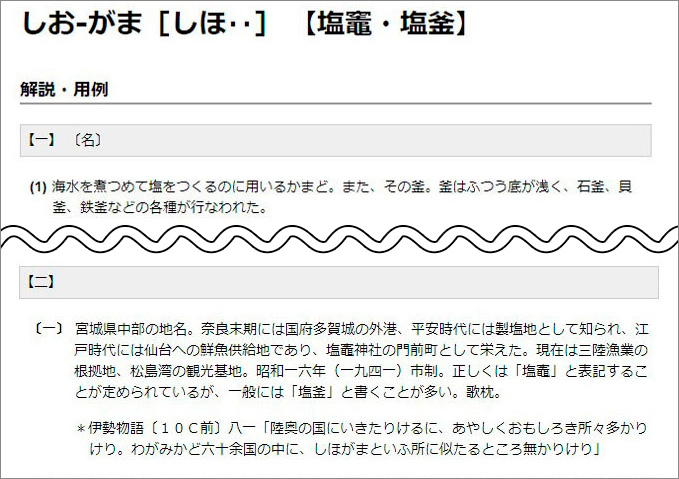

次に、地名などの固有名詞にまで歴史的仮名遣いは必要なのかという点について。一つに、「淡路」「出雲」「石城(磐城)」「逢坂」「大坂」「鴨川」「土肥」「藤原」などのように、それが風土記や記紀万葉において言及されていたり、あるいは歌枕として古来詠まれていたりする地名については、当然ながら用例とともに歴史的仮名遣いが施されます。例えば、海水を煮つめて塩をつくるのに用いるかまどを「しおがま(塩竈)」といいますが、その見出しには歴史的仮名遣いの「しほ‥」が添えられています。合わせて別ブランチとして宮城県中部の地名「塩竈」についても解説が施されています。これは、この地が平安時代には製塩地として知られ、『古今和歌集』以来陸奥国の歌枕として多く詠まれていることもあって、同一の項目で解説しています。こうした例もあるので、形式としては必要に応じて地名にも歴史的仮名遣いを施すということになります。

最後に、字音仮名遣いはどのように扱うべきかという点について。一つの考え方として、IMVF/T(声母・介母・主母音・韻尾/声調)という複雑な音韻体系をもつ中国の漢字音をCV(子音・母音)だけからなる日本の音韻体系に移し替えること自体に無理があるとすれば[4]、字音と仮名表記は区別すべきであり、したがって、仮名表記はあくまでも訓点資料など日本の文献で裏付けられるものを優先すべきであるとは言えるかと思います。ところが、資料で裏付けられる漢字の数には限りがあるとなると、それは他の外来語と同じように用例として示すだけでいいという判断もありえますし、辞典によってはそれを編集方針にすることも可能でしょう。しかし、『日本国語大辞典』がそこまで踏み込めるかとなると、考えざるをえません。

一つには、訓点資料などで調べるとはいっても、理論的に言えばこのような発音(表記)になるという手がかりが必要になるのではないかということ。例えば、本居宣長は「衰」「瑞」「墜」「涙」の字音をそれぞれ「すゐ」「ずゐ」「つゐ」「るゐ」と推定しましたが、その後、「古典かなづかい」が生きていたころの資料では「ゐ」ではなく「い」と書かれていることがわかりました。同じように「宝」「帽」「毛」を「はう」「ばう」「まう」と推定したものが、実際には「ほう」「ぼう」「もう」であったり、「宮」「中」などの類は「きゅう」「ちゅう」などと推定したものが、実際には「きう」「ちう」と書き慣わしていたりするという事実も明らかになっています[5]。

これらの事実は、とりあえず理論的に考えられた字音仮名遣いを一つの理念型として、それと対照することで明らかになった側面があるのではないでしょうか。宣長以前にも、韻書や韻目などが仏教や漢文の世界で重視されてきたのは、経文を唱えるにもなるべく原音に近い発音が目指されていたことがあり、また、漢学者の嗜みとして漢詩を作る際に、韻を踏んだり平仄を合わせたりするときには欠かせないものだったからだろうと考えます。その漢字の字音に曲がりなりにも仮名を規則的に対応させようとした字音仮名遣いは、それはそれで日本語の歴史の一部であるとも考えられます。今後も、訓点資料等の研究が進むにつれ、宣長の字音仮名遣いは訂正される可能性があります。そのような「反証可能性」を含んだ上で、とりあえず理論的な読みにときどきの成果を反映しつつ、さまざまな仮名表記の用例と一緒に参考として掲げる意味はあるような気がします[6]。

- [1] ハ行転呼の現象が起こる前のいろは四七文字全てがそれぞれの音に対応していたとされる時期の仮名の使い方の実態をいう。〔cf.今野真二『かなづかいの歴史』(中央公論新社刊、2014)〕

- [2] 索引だけではなく、金田一京助編『明解国語辞典』(三省堂、1943)のように見出し語を独自の表音式表記で示した辞典もある。

- [3] 本居宣長が字音仮名遣いを示した『字音仮字用格』(1776年刊)について、沼本克明氏は「この書の意図は〈略〉江戸時代当時、既に同音になって仮名遣いが混同していたが、韻鏡に従い、かつ古代の用法に従えば、「書き分ける必要が有る」(以上傍点)と認められた漢字音の表記法を提示したものである」〔沼本克明『日本漢字音の歴史』東京堂出版、1986〕としている。

- [4] C=子音(Consonant)、V=母音(Vowel)。IMVF/Tの内訳は、それぞれ“I=声母(Initial consonant)” “M=介母(Medial)” “V=主母音(principal Vowel)” “F=韻尾(Final)” “T=声調(Tone)”の意。反切はこれを二分して、I を声母、MVF/T を韻母とする。〔林史典「日本の漢字音」(中田祝夫『日本語の世界4』中央公論社、1982所収)〕

- [5] 日本語学会編『日本語学大辞典』(東京堂出版、2018)、国語学会編『国語学大辞典』(東京堂出版、1980)の項目「字音仮名遣」を参照。

- [6] 三省堂の漢和辞典『全訳 漢辞海』(戸川芳郎監修、2000)は、そのような帰納的な立場をとっている。付録の「漢字音について」の「5▶歴史的字音仮名遣い」に、〈漢音・呉音の認定に際して、従来の韻書韻図による演繹によるのではなく、〈中略〉国語学資料によるべきことは、岡本勲・高松政雄・沼本克明各氏らの著書や論文によって教えられた〉とある。

また、角川書店の漢和辞典『新字源 改訂新版』(小川環樹・西田太一郎・赤塚忠・阿辻哲次・釜石武志・木津祐子 編、2017)も、付録の「漢字音について」の「四 本辞典で採用した新たな漢字音原則」で、沼本克明氏や小倉肇氏、また東京大学出版会の『古語大鑑』などによる訓点資料の最新の〈研究成果を踏まえ、漢字音について可能な限りの見直しをおこなった〉としている。

▶「来たるべき辞書のために」は月2回(第1、3水曜日)の更新です。次回は5月5日(水)が祝日のため翌6日(木)、今野教授の担当です。シリーズ13がスタートします。

ジャパンナレッジの「日国」の使い方を今野ゼミの学生たちが【動画】で配信中!

日本国語大辞典

“国語辞典の最高峰”といわれる、国語辞典のうちでも収録語数および用例数が最も多く、ことばの意味・用法等の解説も詳細な総合辞典。1972年~76年に刊行した初版は45万項目、75万用例で、日本語研究には欠かせないものに。そして初版の企画以来40年を経た2000年~02年には第二版が刊行。50万項目、100万用例を収録した大改訂版となった

筆者プロフィール

今野真二こんの・しんじ

1958年、神奈川県生まれ。早稲田大学大学院博士課程後期退学。清泉女子大学教授。専攻は日本語学。『仮名表記論攷』(清文堂出版)で第30回金田一京助博士記念賞受賞。著書は『辞書をよむ』(平凡社新書)、『百年前の日本語』(岩波新書)、『図説 日本語の歴史』(河出書房新社)、『かなづかいの歴史』(中公新書)、『振仮名の歴史』(集英社新書)、『「言海」を読む』(角川選書)など多数。

佐藤 宏さとう・ひろし

1953年、宮城県生まれ。東北大学文学部卒業。小学館に入社後、尚学図書の国語教科書編集部を経て辞書編集部に移り、『現代国語例解辞典』『現代漢語例解辞典』『色の手帖』『文様の手帖』などを手がける。1990年から日本国語大辞典の改訂作業に専念。『日本国語大辞典第二版』の編集長。元小学館取締役。

最新10件

- 慣用的な漢字表記 :国語辞書の漢字欄の役割について考える

佐藤宏 2024/02/07 - 慣用的な漢字表記 :「慣用的」とは何か?

今野真二 2024/01/17 - 慣用的な漢字表記 :いつから「天晴」なのか?

今野真二 2023/12/20 - 慣用的な漢字表記 :「熱灰」と「煨」

今野真二 2023/12/06 - 特別篇:中村正直と『西国立志編』

今野真二 2023/11/15 - 漢語をめぐって:漢語は「泥沼」か?

佐藤宏 2023/11/01 - 漢語をめぐって:情報強化で得られる「気づき」とは?

今野真二 2023/10/18 - 漢語をめぐって:漢語なのか、漢語風なのか?

今野真二 2023/10/04 - 漢語をめぐって:漢語に注目することの意義

今野真二 2023/09/20 - 使用例:日本国語大辞典は用例によって作られ、用例によって訂正される

佐藤宏 2023/09/06

『日国』に未収録の用例・新項目を募集中!

会員登録をしてぜひ投稿してみてください。

『日本国語大辞典』をよむ

辞書・日本語のすぐれた著書を刊行する著者が、日本最大の国語辞典『日本国語大辞典第二版』全13巻を巻頭から巻末まで精読。この巨大辞典の解剖学的な分析、辞書や日本語の様々な話題や批評を展開。