結核菌の感染によっておこる感染症で、結核症ともいう。結核菌は結核患者の喀痰(かくたん)や臓器、組織等に存在する。1882年ドイツの細菌学者コッホにより発見された。

疫学

18世紀後半に始まった産業革命による社会の近代化に伴い、結核は欧米諸国に急速に広がっていった。結核蔓延(まんえん)の波は、産業革命が初めにおこったイギリスから先進工業諸国に広がったが、これらの国では19世紀中ごろから末にかけて蔓延の頂上を越え、結核は減少し始めた。生活水準の向上が結核の減少をもたらしたものと思われる。

しかし世界的にみると結核患者は増加の傾向にあり、世界保健機関(WHO)は1993年に結核非常事態宣言をし、全世界に結核対策の強化を呼びかけた。WHOが中心となって結核感染危険率などに基づいて推定した世界の結核患者新規発生数は1990年には753万7000人、1998年には808万3000人、2006年には915万7000人に上った。さらに10年後の罹患(りかん)者数(2016年)は1040万人、死亡者数は170万人となり、依然として高止まりの状況にある。罹患者はインドを筆頭に、インドネシア、中国、フィリピン、パキスタン、ナイジェリア、南アフリカ共和国などで多く、とくにこれら7か国の罹患者が世界全体の6割以上を占めている。

アメリカでは移民・難民の流入とHIV(ヒト免疫不全ウイルス)感染の拡大、社会保障の低下や都市への人口集中が影響して1989年から結核罹患率が増加に転じ、多剤耐性結核の増加、多剤耐性菌による院内集団感染が多発した。その後、DOT(ドット)(直接監視下治療Directly Observed Treatment)の導入、院内感染対策の進展により罹患率は減少に転じた。

日本では、明治時代に入って社会が近代化を始めて以来増加がみられ、蔓延の頂点を迎えたのは20世紀に入ってからであった。第二次世界大戦中はたいへんな蔓延状態にあったが、1947年(昭和22)以降は急速に低下し始めた。第二次世界大戦後の結核減少速度は、欧米先進国とほぼ同様である。しかし日本の結核死亡率が人口10万対10を割ったのは1975年であるのに対し、欧米先進国では1950年代にすでにその水準に達している国が少なくない。日本の結核対策が欧米に比し十数年から20年遅れているといわれるゆえんである。第二次世界大戦後毎年約11%ずつ低下してきた罹患率は、1978年、1979年ごろから低下が鈍化し、1997年(平成9)には43年ぶりに増加に転じたため、1999年7月に厚生大臣(現、厚生労働大臣)は結核緊急事態宣言を出した。人口の急速な高齢化による既感染(肺に菌をもつ)の高齢者が増えたことによる影響が大きく、集団感染の多発、大都市の簡易宿泊所や住所不定者の多い地域での結核、院内感染などの問題がその背景にあったと考えられる。なお新規結核患者は1999年に4万3818人(対10万罹患率32.4)であったが、2000年(平成12)には4年ぶりに減少し3万9384人(31.0)となり、その後も2003年3万1638人(24.8)、2006年2万6384人(20.6)と減少し続け、2021年(令和3)にはついに1万1519人(9.2)となって他の先進国の水準に近づき、初めて「結核低蔓延国」(WHOの基準で、人口10万対の罹患率が10.0以下)となった。ただし2021年の結核罹患率の低下については、新型コロナウイルス感染症(COVID(コビッド)-19)流行の影響も考えられる。

感染

排菌患者が咳(せき)、くしゃみなどをしたときに飛び散るしぶきの中に入っている結核菌を肺に吸い込むと感染する。呼吸器以外からの感染はきわめてまれである。結核菌が気管支内に吸い込まれても、気管支粘膜の表面に密に生えている線毛の働きによって送り戻され、かならずしも感染が成立するものではない。肺胞まで達して初めてそこに定着して増殖し、人体の防御反応が引き起こされて感染が成立する。

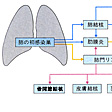

肺内の初めて菌が入ったところに生じる病巣が初感染原発巣で、同時に菌はリンパの流れに入って肺門リンパ節に運ばれ、ここにも病変をおこす。両者をあわせて初期変化群という。この間に人体は結核菌によって感作(かんさ)され、ツベルクリンに対する遅延型過敏症を示すようになる。結核免疫のような細胞性免疫の主役を演じているのはTリンパ球で、感作Tリンパ球は抗原との接触によってリンホカインを出し、これがマクロファージ(大食細胞。細菌・異物・細胞成分などを摂取し、清掃細胞としての機能をもつ)を活性化したり、ツベルクリン反応を引き起こすと考えられている。感染後免疫が成立するまでの期間は2~10週で、免疫や過敏症が生じると、結核性滲出(しんしゅつ)性病変の中心部は壊死(えし)に陥るが、この壊死巣は一般炎症の化膿(かのう)による融解壊死と異なり、凝固性の壊死となり、黄色調のチーズ(乾酪(かんらく))に似た壊死物質を形成する。この乾酪化巣(乾酪変性)を囲んで類上皮細胞が繁殖する肉芽組織ができ、特異的変化を示すようになるが、初期変化群の大部分はそのまま治癒し、感染を受けた人の多くは発病することなく一生を送り、発病するのはごく一部である。

発病

初期変化群から菌が広がっていく経路には管内性、血行性、リンパ行性の三つがあげられる。初感染後の早い時期に肺の病巣や、いくつかの縦隔リンパ節を次々に冒して最後に静脈角リンパ節(内頸(ないけい)静脈と鎖骨下静脈との合流点にあるリンパ節)から菌が血中に入ると、肺、腎(じん)、骨などに病変が生じるが、多くの場合自然に治癒する。しかし菌は病巣内に生き残って、感染後数年、ときには数十年後にふたたび増殖を始め、活動性病変を生じることがある。慢性肺結核を生じると、病巣は乾酪化し、壊死をおこした部分が融解排除されて空洞を生じる。空洞内には大量の菌があり、周囲に対する感染源ともなり、本人自身に対する転移源ともなるが、この場合は気管支や腸管を介して管内性に進展していく。

症状

咳、痰、血痰、喀血(かっけつ)、発熱、寝汗、食欲不振、胸痛、背痛、肩こり、全身倦怠(けんたい)、体重減少、神経衰弱様症状などがある。これらのうち、咳、血痰、喀血などの局所症状を除くと、いずれも結核菌と生体側の反応によって植物神経系(呼吸、排泄(はいせつ)、血液の循環等、不随意に生命現象を統御・調節する神経系)を攪乱(かくらん)した結果おこる症状であって、実際には疲労や精神的あるいは生活上の苦悩などの結果と区別しにくいことが多い。病状が安定すると症状は軽くなるが、悪化の際にはかなり高率に症状がみられる。とくに咳、痰が2週間以上持続するときは結核の悪化が考えられるので、受診することが必要である。

診断

喀痰などの病的材料、病変組織から結核菌を証明するため、塗抹、培養検査を行う。抗酸菌培養法としては、1950年(昭和25)に結核研究所附属療養所(当時)の小川辰次(たつじ)(1906―1994)が開発した小川培地による培養法が、全国的に広く用いられてきたが、分子生物学の進歩を受けて検査法も目覚ましく進歩した。1983年のBACTEC(バクテック)法による抗酸菌迅速検出法に続き、1987年にDNAプローブ(遺伝子を構成するDNAの特異的断片)による抗酸菌同定法、1988年にはDDH(DNA‐DNA Hybridization)法が開発され利用されるようになった。DDH法は、臨床上問題となる18種の抗酸菌のDNAと検体DNAとの間のハイブリダイゼーション(雑種形成)によって抗酸菌を鑑別・同定する方法で、1検体3~4時間で迅速・的確に菌種を同定できる。また1989年にはPCR(ポリメラーゼ連鎖反応Polymerase Chain Reaction)を利用した抗酸菌同定法も開発され、1990年には結核菌のいわゆる「指紋」といわれるRFLP(制限酵素断片長多形Restriction Fragment Length Polymorphism)分析法も確立した。1990年代にはMGIT(ミジット)(Mycobacterium Growth Indicator Tube)法も利用されるようになった。MGIT法は、酸素感受性の蛍光センサーを埋め込んだ試験管で抗酸菌を培養する方法で、結核菌を平均十数日で検出でき、菌数が微量の場合の検出率は、従来の小川培地より優れている。画像診断の面では従来のX線写真に加え、ヘリカルCTが開発され、肺がんとの鑑別のうえで大きく進歩した。

ツベルクリン反応によって結核感染の有無を知ることができるが、BCGを接種した者でもツベルクリン反応は陽性に出るので、現在の日本のようにBCG接種が普及している場合には診断的価値が比較的乏しい。Quanti-FERON-TB法(QFT法)はBCG接種の影響を受けずに結核感染の診断を行う方法で、日本でも2006年(平成18)から実用化された。頸部リンパ節結核では試験切除、尿路結核では膀胱(ぼうこう)鏡、髄膜炎では髄液の検査などを行う必要がある。

治療

治療には外科療法と薬剤による化学療法があるが、1944年アメリカの微生物学者ワックスマンがストレプトマイシンを発見して以来、次々と化学療法剤が現れ、肺結核ではほとんどすべて化学療法のみで治すことができるようになった。化学療法の進歩によって、療養の三原則といわれていた大気、安静、栄養の価値は相対的に低下し、外科療法の適応も著しく狭められ、化学療法でどうしても排菌を止められないものだけに適応が限られてきた。しかし骨結核などでは、なお外科療法が行われることも多い。現在用いることができる化学療法は10種類以上であるが、イソニアジドやリファンピシン、ピラジナミドがもっとも強力で、原則としてこの3剤にストレプトマイシンまたはエタンブトールを併用する初期治療が標準療法である。

化学療法の効果をさまたげる要因の一つとして耐性菌の問題が重要である。2002年(平成14)の全国調査によると、日本ではいままで結核の治療を受けたことのない患者でも主要薬剤(イソニアジド、リファンピシン、ストレプトマイシン、エタンブトール)のいずれかに耐性をもっている患者は8.2%である。イソニアジドとリファンピシンの両剤に耐性のあるものは多剤耐性結核Multidrug-resistant(MDR)とよび、さらにこのうえにカナマイシン、ニューキノロン剤等の耐性も加わったものを超多剤耐性結核Extensively drug-resistant(XDR)とよんでいる。

治療成績を向上させるためには、不規則に服用したり、中断したりするのを防ぐことが不可欠である。このためWHOでは患者が服用するのを診療側が確認しながら治療を行うDOTS(ドッツ)(Directly Observed Treatmennt,Short-course)をすすめている。日本でも服薬を確実にするための種々の支援事業が行われている(日本版DOTS戦略)。

予防

以前は感染防止といえば、まず患者の隔離が考えられたが、化学療法によって排菌量と咳の回数を減らすことができれば周囲への感染は防げるわけで、治療がすなわち感染予防となり、塗抹陽性患者でも短期の入院ですむようになった。発病予防には、感染する前に行われるBCG接種と、感染後に行われる化学予防の二つの方法がある。日本のBCG接種は1967年(昭和42)から皮内接種法から経皮接種法に切り換えられ、接種局所に治りにくい潰瘍(かいよう)や大きい瘢痕(はんこん)を残すことはなくなった。4歳までの乳幼児期に1回と、その後は小学校1年生と中学校1年生のツベルクリン反応陰性者に接種していたが、2003年(平成15)4月より小中学生への集団でのツベルクリン反応検査、BCG接種は廃止された。さらに、若年者罹患率の低下、ツベルクリン反応偽陽性者のBCG接種機会の喪失の弊害、直接BCGを接種することの安全性についての医学的知見の蓄積などをふまえ制度が改正され、2005年4月からは定期予防接種におけるツベルクリン反応検査は全面的に廃止され、生後6か月未満の者を対象にBCGの直接接種が1回だけ行われることとなった。2013年からは、生後1歳になるまでに1回接種することとなった。化学予防は、感染を受けたと思われる者にイソニアジドを6か月または9か月、あるいはイソニアジドとリファンピシンの2剤を3~4か月服用させることにより発病を半分以下に減少させることができ、その効果は服用終了後も長く認められる。

化学予防は従来「初感染結核治療」「マル初」などとよばれてきたが、アメリカでは2000年から「潜在性結核感染治療treatment of latent tuberculosis infection(LTBI治療)」とよぶようになり、日本でもこれに従って2006年からこの名で治療費が公費負担の対象となっている。

患者発見の方法としては集団検診が長年行われてきたが、結核の患者の減少に伴い発見の効率が悪くなってきた。呼吸器症状のある患者の検診、患者家族を含む接触者検診、ハイリスク・グループの検診による患者発見が重視されている。

歴史

古病理学的に結核菌感染によると推定される病変の認められる最古の人骨は、紀元前5000年ごろの新石器時代のヨーロッパのものである。同様の病変は前2700年ごろのエジプトの子どものミイラ、コロンブス到達以前の南北アメリカ大陸の人骨などにも認められている。エジプト、メキシコなどでは、脊椎(せきつい)カリエスによる脊椎変形を表現したと考えられる古代の粘土像や絵画も発見されている。文献的に結核(肺結核)と推定される記述のうち古いものとして、古代インドのベーダ、ユダヤのタルムード、ギリシアのヒポクラテスの著作、中国隋(ずい)代の医書などに記されたものがある。

病名

結核と推定される病気の病名は、近代以前の人々が結核をどのような病気として理解していたかをよく示している。ヒポクラテスの「肺癆(はいろう)」は、疲れきった、衰弱したという意味のことばの派生語である。ヨーロッパで1930年代まで使われた「消耗」は、この病気が患者の血液を食い尽くし、薄くするという印象に基づいている。また、ペストのように致死的であるが、皮膚が青白くなり、斑点(はんてん)も出ないところから「白いペスト」ともよばれ、恐れられた。これらの病名からだけでは明らかではないが、家族内での発病が多かったこともあって、ギリシアやローマの医師たちの多くはこれを遺伝病と考えていた。結核を遺伝病とする観念は、1860年代にその伝染性が証明されたのちでさえ、ヨーロッパの一般人のみならず医師の間でも支配的であった。日本では近世以降「労咳(ろうがい)」、つまり疲労によっておこる咳を伴う衰弱、という名称が一般化したが、古くは「伝屍(でんし)」あるいは「伝屍労」とよばれ、遺伝性の死に至る衰弱と考えられていたし、この遺伝性という観念は第二次世界大戦後にまで残存した。

結核と社会

結核は古くから世界的な広がりをもって存在してきた。しかし、それが社会の病気としての性格を顕在化させたのは産業革命以後の流行によってである。中世にも都市化の進行とともに結核が増加傾向にあったと推測されているが、産業革命と急速な都市化のもたらした過重な労働、劣悪な労働条件、不衛生な住環境、栄養不良と、都市移住者の間の結核に対する免疫性の未発達とが重なって、その増加はさらに加速された。ジョン・バニヤン(バンヤン)はすでに17世紀末に結核を「人間の死の大将」とよんだが、イギリスにおける結核による死亡率がピークに達したのは、さらに1世紀を過ぎた18世紀末ごろと推定されている。産業革命と都市化の遅れに比例するように、ヨーロッパ諸国、アメリカにおける死亡率のピークは19世紀後半から20世紀初頭にかけて訪れている。日本では『女工哀史』にも象徴されるように、明治以降の急速な産業化の結果、明治末、大正、昭和初期にピークが現れている。先進諸国における死亡率の減少が、抗結核剤の登場に先だって、労働条件、都市環境、衛生施設、栄養などの改善によっておおかたは達成されていること、20世紀後半になって産業化が本格化したいわゆる開発途上諸国では、それに伴う結核の流行が現在も続いていることなどは、結核流行の社会的性格をよく示している。ヨーロッパにおいても日本においても、結核の流行は「社会医学」の提唱を促した最大の社会的衝撃の一つであった。

古くから存在したとはいえ、結核が豊富な文化的・社会的意味を与えられたのも、19世紀を中心とした流行の過程においてであった。ヨーロッパにおいて結核は、原因不明で確実に死をもたらす「白いペスト」として恐れられたと同時に、情熱と官能、霊的純化、優れた感受性と創造性などの観念に結び付けられて美化された病であった。治療としての結核サナトリウムは結核の患者を社会の「客」のように遇したが、それは病者の特恵的役割を絵にかいたような制度であったといえる。しかし、慢性的に進行して確実に死をもたらす病としての結核は、この「客」としての役割を絶望的なものとすると同時に、患者に終生消えることのない社会的刻印を与えた。この刻印は、しばしば差別に結び付いた。日本各地には第二次世界大戦後になっても「肺病の系統」を問題視し、通婚を忌避しようとする傾向が存在した。その著しい例は東北地方などの「肺病マケ」とよばれる同族家系に対する通婚忌避である。各家での発病者の有無にかかわらず、本家・分家関係をたどることで、ある家系のすべての家が同一視され、通婚忌避の対象となった。結核が治る病気になった現在、その社会的刻印としての性格は消滅しつつある。