シリーズ 6 「「ひとりぼっち」か「ひとりぽっち」か 」目次

- 1. 今野真二:「~とも」とはなにか? 2020年02月05日

- 2. 今野真二:「ぼっち」はいつから? 2020年02月19日

- 3. 今野真二:別語形とは 2020年03月04日

- 4. 佐藤宏:(「〇〇」とも)と『俚言集覧』の底本をめぐって 2020年03月18日

「ひとりぼっち」か「ひとりぽっち」か

Series6-3

別語形とは

シリーズ6-1、6-2では「ヒトリボッチ」「ヒトリポッチ」という二つの語形について話題にした。今回は、前の2回でふれられなかったことがらについて、幾つかふれて「まとめ」のようなかたちにしたい。

まず、筆者は「語形」という用語を使って説明してきた。「語形」はもちろん「語のかたち」であるが、それはまずは「音」によって与えられている、と考えたい。そう考えると「語形」は「発音したかたち」でもある。いや「発音したかたち」が「語形」であるといったほうがいいかもしれない。そう考えると「発音したかたち」が異なるのだったら、それは「語形」が異なるということだ。「「語形」が異なる」のであれば、それは(ひとまずにしても)「別語形」と考えるということになる。つまり、筆者は「ヒトリボッチ」「ヒトリポッチ」はまずは「別語形」とみたい。それが「とも」を気にした理由だ。

「女王様」に対応するであろう語を「ジョオウサマ」と発音する人と「ジョーオーサマ」と発音する人とがいる。筆者は「ジョオウサマ」と発音するが、ある時にそうではない人がいることに気づいた。こういう場合も、まずは「使っている語形が(微妙ではあるが)異なる」と感じる。筆者は、標準的な語形のまわりに、何ほどか非標準的な語形が存在している、という「かたち」を語の分布のモデルとして考えている。だから、この場合でいえば、「ジョオウサマ」を仮に標準語形とみるならば、非標準語形である「ジョーオーサマ」がそのまわりに位置しているという「みかた」だ。いやいや、「ジョーオーサマ」が標準語形でしょ、ということなら、それでももちろんいい。とにかく語形としては異なるとみたい。このことが第18、19回で述べられなかったことの一つだ。

もう一つは半濁点のことだ。現在では濁点、半濁点を使用することが一般的である。しかし、濁音音節を濁点によって表記上100パーセント明示するようになったのは、おそらく大正時代になってからだと思われる。半濁点が使われ始めたのは、室町時代頃からだと考えられている。しかし、濁音と半濁音とは、有声子音と無声子音という関係にあるので、音素としてみれば、明白に異なるとしても、発音、聞こえとなると、どうだったのだろうか、と思ったりもする。

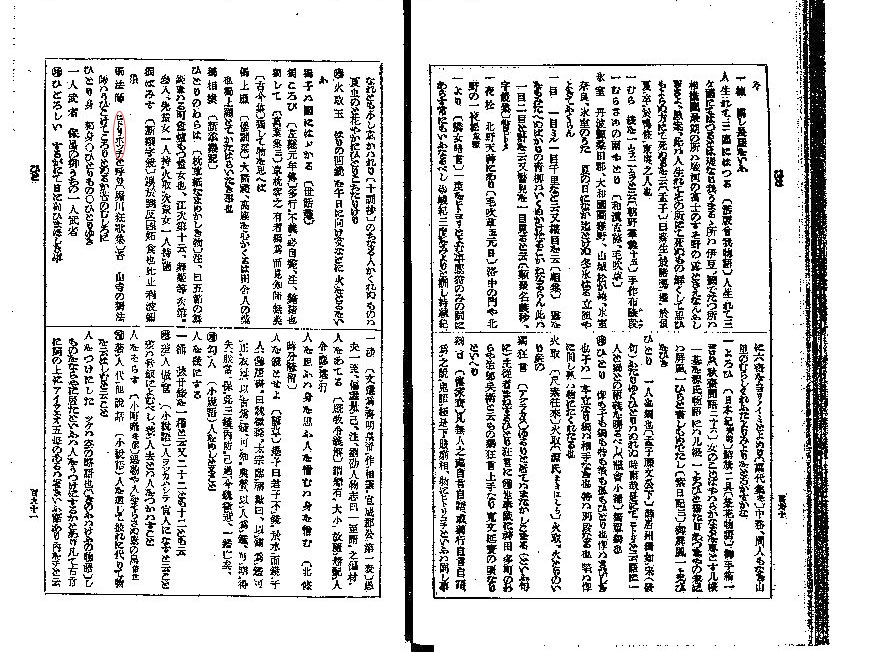

そこで、実は『俚言集覧』の「ひとりぽっち」が気になった。太田全斎が編んだ『俚言集覧』は寛政9(1797)年に太田自らが著わした『諺苑(げんえん)』を増補したものであるため、『日本国語大辞典』は「俚言集覧〔1797頃〕」と表示しているのであろう。この頃、半濁点がどのくらい使われていたか、ということだ。『日本国語大辞典』は『俚言集覧』のテキストとして、明治32(1899)~33(1900)年に活字印刷された「〈増補〉俚言集覧」を使っている。まずそのテキストを確認してみたが、そこには「獨法師 ヒトリボツチと呼り〔堀川狂歌集〕苔 山寺の独法師はかひこけてころりとぬるか苔のむしろに」(下巻:191ページ上段)と記されている。「カイコケル」は〈ころぶ・倒れる〉。ここでは「ヒトリボッチ」と引用した。そのように、濁点が附されているようにみえる。しかし半濁点では絶対にないかどうかはわからない。やはり活字が不鮮明といえば不鮮明だ。

『俚言集覧』は国立国会図書館に自筆稿本が蔵されている。その複製版が1992~93年に出版されている。それをみると、「独法師」にも振仮名が施されているが、それは「ヒトリボツチ」にみえる。また続く「ヒトリボツチと呼り」の箇所もそのようにみえる。この判断でよければ、『俚言集覧』と「ヒトリポッチ」とを結びつけてよいかどうか、ということになる。

『日本国語大辞典』が見出し「ひとりぼっち」に示した使用例3例は、現時点では「ヒトリポッチ」2例、「ヒトリボッチ」1例であるが、もしも上記のように、『俚言集覧』が使っている語形が「ヒトリボッチ」であるならば、「ヒトリボッチ」が2例となり、「ヒトリポッチ」が1例で、文字通り“ひとりぽっち”になる。

『日本国語大辞典』が、江戸時代の文献であっても活字印刷されたテキストから使用例を抽出し、そのテキストに従って、使用例として示しているのはそれでいいと思う。だから上記のことは、『日本国語大辞典』の使用者の側が気をつけておくこととして、自身の目的に応じて、必要があれば、文献の原態を確かめてみる、と思っておけばよい。先に述べたように、現在は「文献の原態」がインターネット上で確認できることも少なくない。

おいおい、そんな横着をしてはいかんよ、という意見もあるだろう。その場合は、あまり遠くないのであれば、国立国会図書館などに足を運べばよい。目的に応じて、ということでいいと思うが、インターネット時代だから、「原態」を確かめることの必要性は増しているともいえる。国立国会図書館の「デジタルコレクション」は便利だから、つい頼りたくなるが、それも絶対のものではないと思っておく必要があるだろう。一般論としていえば、デジタル化のプロセスで事故がないともいえないし、デジタルだからしようと思えば「加工」もできる。時代の「ありかた」を見据えた上で、臨機応変にしなやかにふるまいたいものだ。

▶「来たるべき辞書のために」は月2回(第1、3水曜日)の更新です。次回は3月18日(水)、佐藤宏さんによる回答編です。

ジャパンナレッジの「日国」の使い方を今野ゼミの学生たちが【動画】で配信中!

日本国語大辞典

“国語辞典の最高峰”といわれる、国語辞典のうちでも収録語数および用例数が最も多く、ことばの意味・用法等の解説も詳細な総合辞典。1972年~76年に刊行した初版は45万項目、75万用例で、日本語研究には欠かせないものに。そして初版の企画以来40年を経た2000年~02年には第二版が刊行。50万項目、100万用例を収録した大改訂版となった

筆者プロフィール

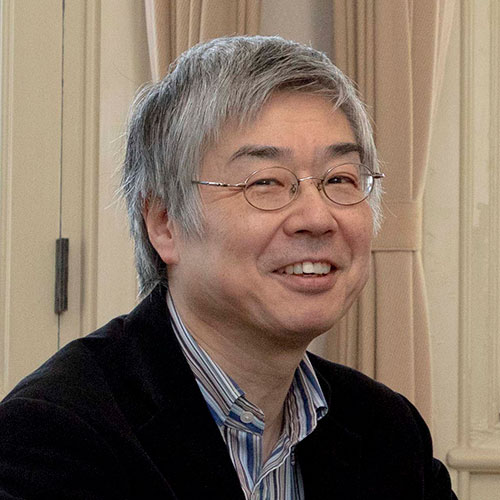

今野真二こんの・しんじ

1958年、神奈川県生まれ。早稲田大学大学院博士課程後期退学。清泉女子大学教授。専攻は日本語学。『仮名表記論攷』(清文堂出版)で第30回金田一京助博士記念賞受賞。著書は『辞書をよむ』(平凡社新書)、『百年前の日本語』(岩波新書)、『図説 日本語の歴史』(河出書房新社)、『かなづかいの歴史』(中公新書)、『振仮名の歴史』(集英社新書)、『「言海」を読む』(角川選書)など多数。

佐藤 宏さとう・ひろし

1953年、宮城県生まれ。東北大学文学部卒業。小学館に入社後、尚学図書の国語教科書編集部を経て辞書編集部に移り、『現代国語例解辞典』『現代漢語例解辞典』『色の手帖』『文様の手帖』などを手がける。1990年から日本国語大辞典の改訂作業に専念。『日本国語大辞典第二版』の編集長。元小学館取締役。

最新10件

- 慣用的な漢字表記 :国語辞書の漢字欄の役割について考える

佐藤宏 2024/02/07 - 慣用的な漢字表記 :「慣用的」とは何か?

今野真二 2024/01/17 - 慣用的な漢字表記 :いつから「天晴」なのか?

今野真二 2023/12/20 - 慣用的な漢字表記 :「熱灰」と「煨」

今野真二 2023/12/06 - 特別篇:中村正直と『西国立志編』

今野真二 2023/11/15 - 漢語をめぐって:漢語は「泥沼」か?

佐藤宏 2023/11/01 - 漢語をめぐって:情報強化で得られる「気づき」とは?

今野真二 2023/10/18 - 漢語をめぐって:漢語なのか、漢語風なのか?

今野真二 2023/10/04 - 漢語をめぐって:漢語に注目することの意義

今野真二 2023/09/20 - 使用例:日本国語大辞典は用例によって作られ、用例によって訂正される

佐藤宏 2023/09/06

『日国』に未収録の用例・新項目を募集中!

会員登録をしてぜひ投稿してみてください。

『日本国語大辞典』をよむ

辞書・日本語のすぐれた著書を刊行する著者が、日本最大の国語辞典『日本国語大辞典第二版』全13巻を巻頭から巻末まで精読。この巨大辞典の解剖学的な分析、辞書や日本語の様々な話題や批評を展開。