シリーズ 1 「辞書を編む人 」目次

- 1. 今野真二:『日葡辞書』の場合 2019年04月10日

- 2. 今野真二:『和英語林集成』の場合 2019年04月17日

- 3. 今野真二:あと10センチ 2019年04月24日

- 4. 佐藤宏:辞書編集者とは 2019年05月08日

辞書を編む人

Series1-4

辞書編集者とは

辞書には編む人がいる。その人がいつごろ、どのような目的で編んだかによって、採録する見出し語も違ってくる。たとえば、中世末にポルトガル人宣教師によって作られた『日葡辞書』(Series1-1「『日葡辞書』の場合」)は、日本語を見出しとしポルトガル語で解説するという対訳辞書だが、布教活動の必要から日本人には自明な言葉や調べるまでもない複合語でも積極的に取り入れた。また、明治初期にアメリカ人宣教医のヘボンによって作られた『和英語林集成』(Series1-2「『和英語林集成』の場合」)は日本語を英語で解説するという対訳辞書で、医療活動を通じて採集したあらゆる階層の日常語などを多く取り入れて宣教事業に役立てようとした。いずれも見出しと例文の日本語がローマ字で示されているので、当時の発音の資料としても、後の国語辞典だけでなく、日本語学の研究にも多大な貢献をしてきたというお話でした。

それでは、日本人にとって自明な言葉、調べるまでもない複合語とは何か。たとえば、「お食事」「お茶碗」「お料理」など「お」の付く言葉について考えてみると、この「お」は相手がかかわるものの名に付けて相手に対する尊敬の意を表わし、最近では単に丁寧な言い方として、多くの体言に付く働きをもっています。ですから、国語辞典では接頭語「お」の項目で、せいぜい語例として示すにとどめ、見出しにはしないのが普通です。しかし、同じ接頭語でも、「あいあつまる(相集)」「あいさだまる(相定)」「あいつづける(相続)」などの「あい(相)」となると微妙です。辞典の規模によって、採録する語の取捨選択も変わってきますが、たとえば、収録語数が6万語から10万語前後で現代語中心の小型辞典の場合は、いちいち取り上げる余裕はなく、接頭語「あい(相)」の説明をもって相済ませてしまうことが多いと思われます。ところが、それが20万語を超える中型辞典以上の規模になると、話は違ってきます。

50万語の『日本国語大辞典 第二版』で、接頭語の「あい(相)」が付く語をオンライン版で調べると、159件の見出しが検索されます。ただし、「あいあらそう(相争)」「あいおぎなう(相補)」などのように「ともども」「一緒に」「互いに」といった意味を伴うケースがあるので、それらは除き、「あいつづける(相続)」のように、単に意味を強調し語調を整えるだけの「改まった言い方」に絞ると、それだけでも59件になります。接頭語だからと言って、どんな言葉にも付くわけではないので、いずれも用例によって裏付けられたこれらの言葉は確かに存在したという情報価値をもつことになります[1]。ちなみに、『日葡辞書』の例しかない「あいつづける」の自動詞形「あいつづく(相続)」については、『太平記』『西鶴織留』『西国立志編』などの例が添えられています。

さて、『日葡辞書』は読みの確かな例を最優先する『日本国語大辞典』にとっても第一級の文献資料です。『日本国語大辞典』は、初版でもかなりの数の用例をこの辞典から引いています。『源氏物語』『万葉集』をも抜いて初版では15,950例と最多で、第二版では17,941例と1,991例も増補されました[2]。『日葡辞書』の総項目数約32,800項目のうちの半分以上、55パーセント弱が用例として採録され、辞書欄では、本辞典の見出しにある語とすべて突き合わせて『日葡辞書』の見出しにあればすべてそれと分かるように「日葡」と記したわけです。いわば網羅的に照合したからこそ、『日葡辞書』の「宣教師寄り」という特徴も逆に浮き彫りになったと言えるかも知れません。

次に、『和英語林集成』は、幕末から明治初期にかけての日本語を活写した資料として、『日本国語大辞典 第二版』では約5,700件の用例が採録されています。内訳を見ると、『和英語林集成』の「初版」が2,386件、「再版」が613件、「改正増補版」が2,756件となっていますが、「再版」については、辞書欄で総当たり的に見出しと突き合わせています。なぜ「再版」を選んだのかといいますと、まず編集委員会で辞書欄に明治初期の辞書として『和英語林集成』と『言海』を入れようということが決められました。その際に、「初版」(1867年)では、まだ明治時代とは言えない。かといって、「改正増補版」(1886年)では、『言海』(1889-91年)に近すぎるということで、「再版」が採用されることになったのです。

もちろん、辞書欄に「初版」と「改正増補版」も加えて、「へ1」「へ2」「へ3」といったような示し方をすれば、もっときめ細やかな明治時代の語彙の変遷が見られるようになるでしょう。また、用例の出典情報として、「改正増補版」を「3版」とすればさらに分かりやすくなることも確かですが、標題通りの書名にするという原則もさることながら、『日本国語大辞典』の初版のときに底本にしたのが『改正増補 和英語林集成』の第7版だったこともあって、同辞書の第4版以降の異同をチェックしないまま「3版」と謳うことがためらわれたという事情もありました。その後の研究成果も踏まえて検討すべきところです。

薄田泣菫の『白羊宮』に出てくる「ほきじ(険路)」という言葉について、辞書欄には何も記されていないが、『和英語林集成』の第3版には出てくるので、古語扱いとはいえこの情報があれば、明治期には「書き言葉」として普通に読まれていたと考えられるのではないか、というご指摘(Series1-3「あと10センチ」)も理解できます。ただ、そうなると、なぜ『言海』には載っていなかったのかの方が気になります。大槻文彦は、『和英語林集成(3版)』を参照していたはずですし、また、両辞典とも『和訓栞』や『雅言集覧』を基礎資料にしていると言われており、それによって、古語とか俗語の区別をしていた可能性も考えられます。むしろ、この言葉の用例を見ると、『山家集』『柿園詠草』といずれも和歌の例が引かれているので、歌語の一つとして明治期にも使われたのではないかと思えてきます。『雅言集覧』(1826-49年)に「ほきぢ 岸険 山そばのあやふき道をいふ」とあり、用例に加えたいところです[3]。

辞書は「辞書を編む人」が置かれた時代や位相によって採録する言葉やその説明、用例なども違ってきます。また、編む人の個性によっても辞書の特徴が現れることがありますね。明治・大正時代は、大槻文彦、山田美妙、落合直文、松井簡治、金沢庄三郎、新村出といった名前がやはり際立ちます。一人で目を通せる規模の小型辞典であれば、現代でも見坊豪紀、山田忠雄といった個性がすぐに思い浮かびます。しかし、規模が大きくなってくると一人で著すのは難しくなり、複数の編集委員で編まざるを得なくなります。もちろん、編集委員会の個性というものも考えられますが、大人数で編むための執筆要領、用例採集法、資料の扱い方などについて、できるだけ客観的なルール作りが必要になります。それを踏まえれば、あとは半ばルーティン的な作業になり動員も掛けられるようになるのですが、そういう意味でコンピュータとそのネットワークの発達は辞典編集者にとって恩恵でした[4]。

- [1] もちろん、孤例という問題は別にあります。しかし、その出自が信頼できる文献にあり、しかも多くの引用がなされている底本によるのであれば、たとえ孤例であっても、外にも用例が見つかる可能性が高まります。

- [2] 『日本国語大辞典』の初版の数字は、松井栄一著『出逢った日本語・50万語』(小学館、2002)によります。

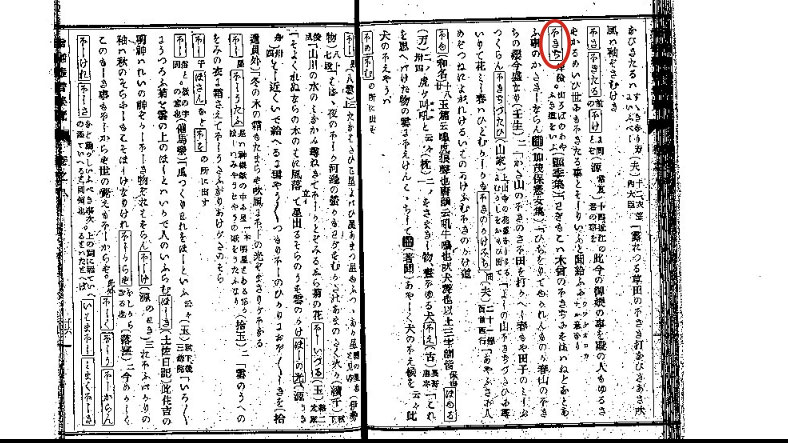

- [3] 『増補雅言集覧 八』(十五ウ(裏)、5行目)

▶国立国会図書館デジタルコレクション http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/862606 - [4] 恩恵でしたが、辞典利用者にも同じようにコンピュータとネットワーク環境がととのったことで、従来の編集方法の見直しを迫られているのが現在の状況と言えるかも知れません。

▶次回(5/15)はシリーズ2がスタート。今野真二さんの担当でお送りします。

ジャパンナレッジの「日国」の使い方を今野ゼミの学生たちが【動画】で配信中!

日本国語大辞典

“国語辞典の最高峰”といわれる、国語辞典のうちでも収録語数および用例数が最も多く、ことばの意味・用法等の解説も詳細な総合辞典。1972年~76年に刊行した初版は45万項目、75万用例で、日本語研究には欠かせないものに。そして初版の企画以来40年を経た2000年~02年には第二版が刊行。50万項目、100万用例を収録した大改訂版となった

筆者プロフィール

今野真二こんの・しんじ

1958年、神奈川県生まれ。早稲田大学大学院博士課程後期退学。清泉女子大学教授。専攻は日本語学。『仮名表記論攷』(清文堂出版)で第30回金田一京助博士記念賞受賞。著書は『辞書をよむ』(平凡社新書)、『百年前の日本語』(岩波新書)、『図説 日本語の歴史』(河出書房新社)、『かなづかいの歴史』(中公新書)、『振仮名の歴史』(集英社新書)、『「言海」を読む』(角川選書)など多数。

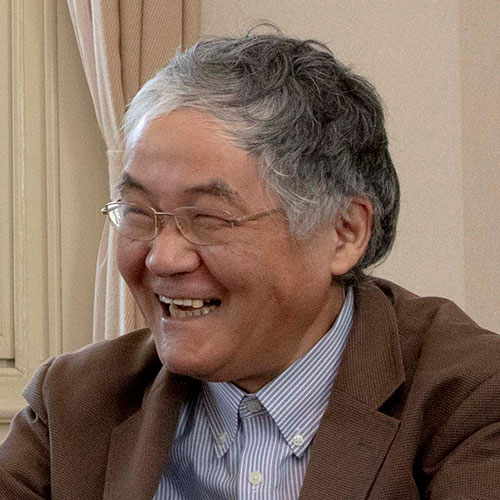

佐藤 宏さとう・ひろし

1953年、宮城県生まれ。東北大学文学部卒業。小学館に入社後、尚学図書の国語教科書編集部を経て辞書編集部に移り、『現代国語例解辞典』『現代漢語例解辞典』『色の手帖』『文様の手帖』などを手がける。1990年から日本国語大辞典の改訂作業に専念。『日本国語大辞典第二版』の編集長。元小学館取締役。

最新10件

- 慣用的な漢字表記 :国語辞書の漢字欄の役割について考える

佐藤宏 2024/02/07 - 慣用的な漢字表記 :「慣用的」とは何か?

今野真二 2024/01/17 - 慣用的な漢字表記 :いつから「天晴」なのか?

今野真二 2023/12/20 - 慣用的な漢字表記 :「熱灰」と「煨」

今野真二 2023/12/06 - 特別篇:中村正直と『西国立志編』

今野真二 2023/11/15 - 漢語をめぐって:漢語は「泥沼」か?

佐藤宏 2023/11/01 - 漢語をめぐって:情報強化で得られる「気づき」とは?

今野真二 2023/10/18 - 漢語をめぐって:漢語なのか、漢語風なのか?

今野真二 2023/10/04 - 漢語をめぐって:漢語に注目することの意義

今野真二 2023/09/20 - 使用例:日本国語大辞典は用例によって作られ、用例によって訂正される

佐藤宏 2023/09/06

『日国』に未収録の用例・新項目を募集中!

会員登録をしてぜひ投稿してみてください。

『日本国語大辞典』をよむ

辞書・日本語のすぐれた著書を刊行する著者が、日本最大の国語辞典『日本国語大辞典第二版』全13巻を巻頭から巻末まで精読。この巨大辞典の解剖学的な分析、辞書や日本語の様々な話題や批評を展開。