シリーズ 14 「文語と口語 」目次

- 1. 今野真二:「つきづきし」に口語形はないのか? 2021年07月07日

- 2. 今野真二:「書きことば」と「話しことば」 2021年07月21日

- 3. 今野真二:「過去の口語」と「現在の口語」の違いとは? 2021年08月04日

- 4. 佐藤宏:「つきづきしく」をめぐる冒険 2021年08月18日

文語と口語

Series14-4

「つきづきしく」をめぐる冒険

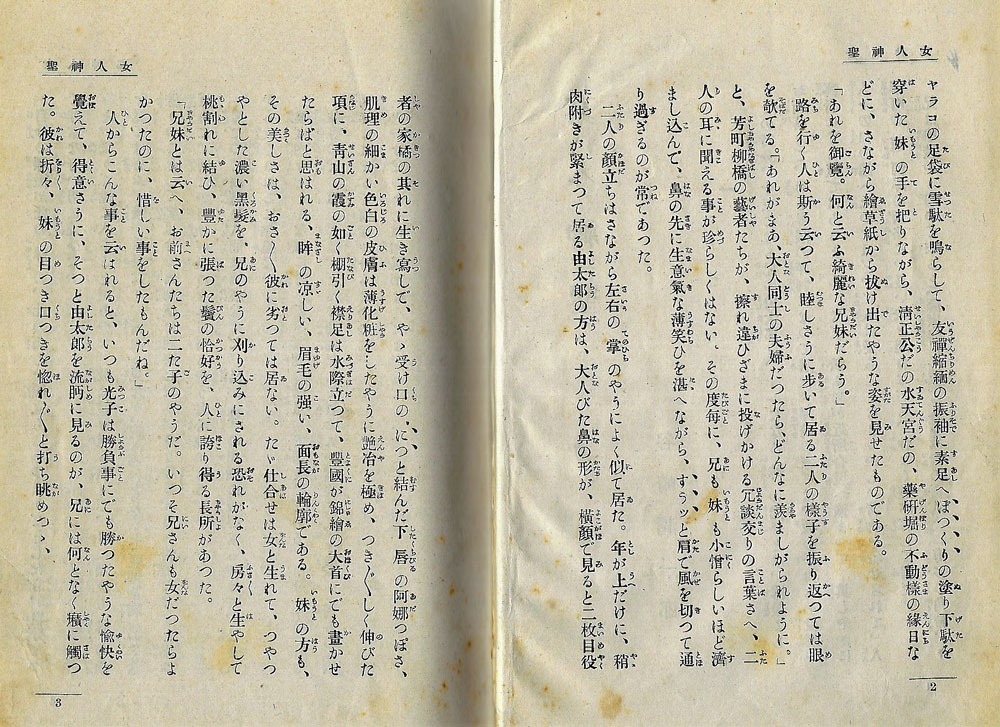

今回の議論の発端となった、谷崎潤一郎の『女人神聖』(春陽堂、1920)の冒頭の部分を、見開きで引用します。

この作品は、谷崎が初めて婦人雑誌[1]に連載した小説で、冒頭では人も羨む美男美女の兄妹、由太郎と光子が連れ立って歩く様子などが描かれています。そこには『細雪』を思わせる華麗さすらあって、兄には妹の美しさに嫉妬するほどの女性願望があるという興味深い展開になります。ところが、その後、兄の方は女性の心を弄ぶようになり終いには財産目当てのいわゆる「すけこまし」に成り下って、妹の方はうまく玉の輿に乗るという終わり方をします。研究者の間での評価はいま一つで[2]、青空文庫にも取り上げられていません。全集[3]で読むことはできますが、私は国会図書館のデジタルコレクションで一気に読んでしまいました。

本文を見てまず分かるのは、歴史的仮名遣いで書かれているにもかかわらず、文体は口語体(言文一致体)であるということです。その中に「つきづきしく」という語形が出てくるのですから、この形容詞も口語形「つきづきしい」であろうと見るのはいかにも自然なことと思われます。ところが、『日本国語大辞典』は 文語形の「つきづきし」を見出しとしています。なぜか。実は、文中の「つきづきしく」は連用形であり、これだけでは、文法的に口語形なのか文語形なのかを判断することができないのです。形容詞の連用形は文語形も口語形も同形だからです。『日本国語大辞典』では、連体形がイ音便で終止形と同形(この場合は「つきづきしい」という語形)であるような用例を確認できていれば、その形容詞は口語形であると判断するのですが、文献では確認できなかったところから、文語形(この場合は「つきづきし」)を見出しとしているわけです。

第二版では、「つきづきし」の用例として、『宇津保物語』(970-999頃)、『源氏物語』(1001-14頃)、『観智院本類聚名義抄』(1241)、『徒然草』(1331頃)が引かれています。ちなみに、上代から近世までの主要な古典作品を収め、明治・大正時代の文献も若干含まれる国立国語研究所の「日本語歴史コーパス」にもあたってみました。検索サイトの「中納言」で、語形を「ツキヅキシ」として検索したところ[4]、結果は次のように出ました。総ヒット数が61件で、その内訳は、『蜻蛉物語』2件、『落窪物語』1件、『枕草子』9件、『源氏物語』28件、『紫式部日記』3件、『堤中納言物語』2件、『大鏡』1件、『今昔物語』7件、『宇治拾遺物語』2件、『十訓抄』2件、『とはずがたり』1件、『徒然草』3件。こうしてみると、『源氏物語』での使用例が突出しているのに気づき、遅い例としては『徒然草』が『日本国語大辞典第二版』と重なります。

もちろん、だからと言って「つきづきし」が中世以降は全く使われなくなったというわけではないでしょう。現に、谷崎潤一郎も使っているわけですし、広く平安期の古典語がその後の擬古文や明治以降の文語体、口語体を含む普通文でも使われることがあれば、記録を旨とする『日本国語大辞典』としては、できるだけこの種の用例も添えておくのがベストであると考えます。そのような意味で、「つきづきし」は「文語」というよりは「書き言葉」として今でも使われることがあると言ってしまった方が分かりやすいかもしれません。ここで、「書き言葉」「話し言葉」「文語」「口語」について意味を整理し、それをどのように使うのが適切なのかを少し考えてみます。

「書き言葉」と「話し言葉」は、それぞれ広義の「文語」と「口語」に対応します。しかし、「文語」には「文語体」や「文語文法」の、「口語」には「口語体」や「口語文法」の略語としての用法もあります。「文語体」「口語体」はいずれも「書き言葉」における文体の一種で、『日本語学大辞典』(東京堂出版、2018)では、「過去に固定した文章の様式を基盤にした文体を文語体と称するのに対して、当代の話し言葉を基盤にした文体を口語体と称する」[5]としています。また、「文語文法」「口語文法」は、「書き言葉」の言文一致体が一般化した後に使われるようになる日本語文法の対概念です[6]。以上のことから、文体や文法の概念で使われる「文語」「口語」は、「書き言葉」における種類を表す用語であると言えるかもしれません。

だとすれば、口語体の小説である谷崎の『女人神聖』に、文語形の「つきづきし」が用いられるという言い方に特に問題はないように思います。意味の正確さを期すために、説明文中ではなるべく略語は使わずに、必要に応じて、「文語」ではなく「文語体」あるいは「文語形」、「口語」ではなく「口語体」あるいは「口語形」などと具体的に記述することが、当面は望ましいのではないでしょうか。一方、「書き言葉」と「話し言葉」は汎用性が高く、文脈に応じて誤解の少ない使い方ができるかもしれません。例えば、冒頭の写真で、口語体の文章を読んでいても、2ページの4行目に「あれを御覧。何と云ふ綺麗な兄妹だらう。」とありますが、これは明らかに「話し言葉」と言えますし、それに対して地の文は「書き言葉」ということもできます。

最後になりましたが、『日本国語大辞典 第二版』の凡例で、形容詞について「文語形と口語形とが存在するものは、口語形を本見出しとする」と記していることについて考えてみます。まず、「文語形」と「口語形」という言葉は、繰り返しになりますが、文法的な活用の種類に関わるので、本来、口語形であるからといって、それが全て現在の言葉であるとは限りません。

たとえば、現在では使われなくなっている口語形に「いぶせい」「さやけい」「しゅうねい」がありますが、これらは、文語形の項目「いぶせし」「さやけし」「しゅうねし(執念)」でまとめて解説しています。一方、「あしい」や「しげい」のようにある程度の期間にわたって使われていたような語であれば、文語形の「あし(悪)」「しげし(繁)」とは別に項目を立てて用法やニュアンスや位相がわかるようにする場合もあります。いずれも文語形と口語形が存在していることに変わりはないのですが、一方は文語形で解説し、他方は両語形で解説しています。

これらは凡例の記述通りではない例外的な扱いということになりますが、だとすれば、凡例も相応の記述を考えるべきでしょうね。たとえば、「文語形と口語形とが存在するものは、口語形を本見出しとする。ただし、口語形が現在ふつうに用いられない場合はその限りでない」などと工夫する必要がありそうです。

- [1] 『婦人公論』に大正6年(1917)9月号から大正7年(1918)6月号まで連載された。

- [2] 『谷崎潤一郎必携』(学燈社、2002)の「谷崎潤一郎全作品事典」に、「『鬼の面』『美男』の焼き直しで、女性化願望が現れているところが興味を惹くのみ」(84ページ上段)とある。

- [3] 『谷崎潤一郎全集 第7巻』(中央公論新社、2016)

- [4] 「日本語歴史コーパス」は、国立国語研究所が日本語史研究の基礎資料として開発を進めているコーパス。奈良・平安・鎌倉・室町・江戸・明治・大正にわたる資料を収め、全てのテキストに読み・品詞などの形態論情報が付与されている。

「中納言」は、同研究所の検索アプリケーションで、登録契約すれば専用のサイトを利用できる。

- [5] 『日本語学大辞典』の「口語体」の項目を参照(363ページ左側)。

- [6] 『日本語学大辞典』の「口語文法・文語文法」の項目を参照(363ページ右側~365ページ左側)

▶「来たるべき辞書のために」は月2回(第1、3水曜日)の更新です。次回は9月1日(水)、今野教授の担当です。シリーズ15がスタートします。

ジャパンナレッジの「日国」の使い方を今野ゼミの学生たちが【動画】で配信中!

日本国語大辞典

“国語辞典の最高峰”といわれる、国語辞典のうちでも収録語数および用例数が最も多く、ことばの意味・用法等の解説も詳細な総合辞典。1972年~76年に刊行した初版は45万項目、75万用例で、日本語研究には欠かせないものに。そして初版の企画以来40年を経た2000年~02年には第二版が刊行。50万項目、100万用例を収録した大改訂版となった

筆者プロフィール

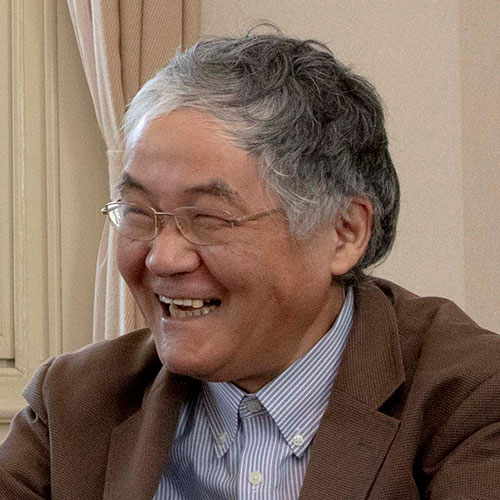

今野真二こんの・しんじ

1958年、神奈川県生まれ。早稲田大学大学院博士課程後期退学。清泉女子大学教授。専攻は日本語学。『仮名表記論攷』(清文堂出版)で第30回金田一京助博士記念賞受賞。著書は『辞書をよむ』(平凡社新書)、『百年前の日本語』(岩波新書)、『図説 日本語の歴史』(河出書房新社)、『かなづかいの歴史』(中公新書)、『振仮名の歴史』(集英社新書)、『「言海」を読む』(角川選書)など多数。

佐藤 宏さとう・ひろし

1953年、宮城県生まれ。東北大学文学部卒業。小学館に入社後、尚学図書の国語教科書編集部を経て辞書編集部に移り、『現代国語例解辞典』『現代漢語例解辞典』『色の手帖』『文様の手帖』などを手がける。1990年から日本国語大辞典の改訂作業に専念。『日本国語大辞典第二版』の編集長。元小学館取締役。

最新10件

- 慣用的な漢字表記 :国語辞書の漢字欄の役割について考える

佐藤宏 2024/02/07 - 慣用的な漢字表記 :「慣用的」とは何か?

今野真二 2024/01/17 - 慣用的な漢字表記 :いつから「天晴」なのか?

今野真二 2023/12/20 - 慣用的な漢字表記 :「熱灰」と「煨」

今野真二 2023/12/06 - 特別篇:中村正直と『西国立志編』

今野真二 2023/11/15 - 漢語をめぐって:漢語は「泥沼」か?

佐藤宏 2023/11/01 - 漢語をめぐって:情報強化で得られる「気づき」とは?

今野真二 2023/10/18 - 漢語をめぐって:漢語なのか、漢語風なのか?

今野真二 2023/10/04 - 漢語をめぐって:漢語に注目することの意義

今野真二 2023/09/20 - 使用例:日本国語大辞典は用例によって作られ、用例によって訂正される

佐藤宏 2023/09/06

『日国』に未収録の用例・新項目を募集中!

会員登録をしてぜひ投稿してみてください。

『日本国語大辞典』をよむ

辞書・日本語のすぐれた著書を刊行する著者が、日本最大の国語辞典『日本国語大辞典第二版』全13巻を巻頭から巻末まで精読。この巨大辞典の解剖学的な分析、辞書や日本語の様々な話題や批評を展開。