シリーズ 22 「『日国』の用例 」目次

- 1. 今野真二:『十善法語』の場合① 2022年12月07日

- 2. 今野真二:『十善法語』の場合② 2022年12月21日

- 3. 今野真二:『十善法語』の場合③ 2023年01月18日

- 4. 佐藤宏:『十善法語』の用例と底本をめぐる考察。 2023年02月01日

『日国』の用例

Series22-4

『十善法語』の用例と底本をめぐる考察。

1. どのような書物か。

『十善法語』は、江戸時代の中期に活躍した真言宗の僧・慈雲[1]の代表的な著書です。仏教でいう「十善戒」すなわち、不殺生戒・不偸盗戒・不邪婬戒・不妄語戒・不綺語戒・不悪口戒・不両舌戒・不貪欲戒・不瞋恚戒・不邪見戒の十種の善のはたらきについて慈雲が説いた法話を弟子が記録したものから書き起こされた書物です。安永元年(1772)、桃園天皇の皇子が早世して悲嘆に暮れていた保母(=慧琳尼(えりんに))が慈雲の話に深く感じ入って帰依し、これが縁となって翌2年、皇后の恭礼門院と生母の開明門院がともに十善戒を受けることになります。開明門院の希望で11月23日から京都阿弥陀寺で十善戒の法話が開講され、毎月8日と23日に前後10回にわたって行われた法話を弟子が記録し、それに慈雲が手を加えて4年秋に文語体で完成したものが開明門院に献上されました。

〈蓋し此本は尊者諦濡師に命じて書写せしめ。自ら校閲の後。開明門院の御所へ献上せられたるものなるべし。されば此本は首尾皆尊者の御直筆といふには非ざれども。殆ど御直筆に同じく。尤も依憑とするに足れり〉 〔『慈雲尊者全集 第十一輯』454頁/編者解説〕[2]

これが水薬師寺に伝わる一本で、文語体の写本は他に長福寺に3本伝わっています。その長福寺には口語体の写本も1本伝わりますが、この口語体本は、弟子の筆録に慈雲も手を加えているものの、多くの弟子や信者によって写し伝えられたといいます。それが、文政7年(1824)、法語完成から約50年後、慈雲の没後20年にあたる年に木版本として出版されます。『慈雲尊者全集 第十一輯』の『十善法語』(口語体)は、この木版本を原本とし長福寺の写本と校合して刊行されたといいます。全集の刊行当初は、この口語体本だけを収める旨が『第十一輯』の編者解説に記されています。ところが、のちに文語体本(水薬師寺本)も『第十二輯』として収めることにしたという経緯については巻末で編者が次のように解説しています。

〈前に口語体の本を出せる時以為く。文語口語異なれども。義趣略ぼ同じければ。重て出すことを要せずと。故に前巻の奥書には「文語体の本は且く之を略す」と記せり。而るに後に至りて更に以為く。口語体の本は既に世の遍く知る所にして。文語体の本は人多く之れ有ることを知らず。今若し之を出さずんば恐くは遂に隠没に帰すべし。深く令法久住の本意に背けりと。此に於て乎重て之を編入す。是れ並に両本を存するに至れる所以なり〉 〔『慈雲尊者全集 第十二輯』471頁/編者解説〕

2. 口語体と文語体を比べてみる。

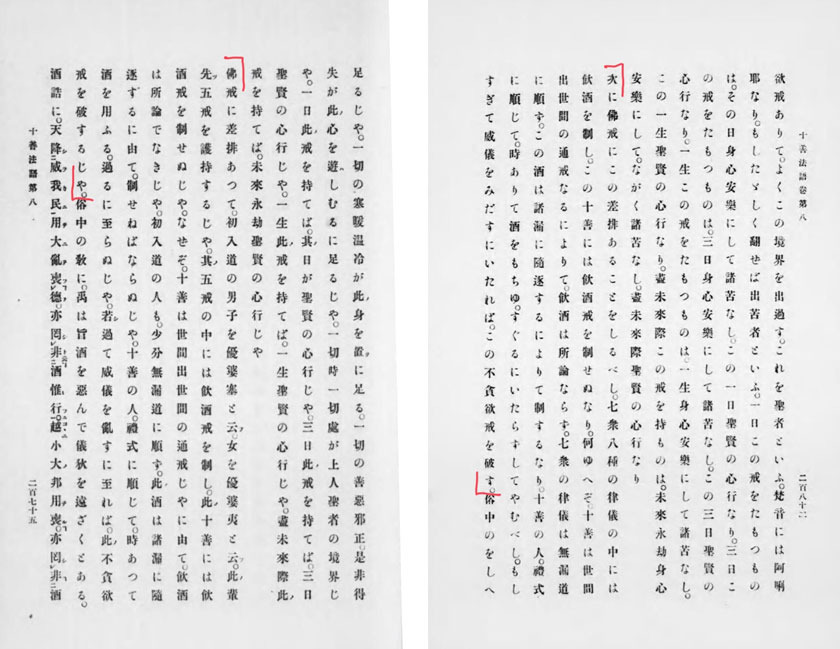

まず、『慈雲尊者全集』の第十一輯と第十二輯の『十善法語』を大まかな分量で比べてみましょう。ともにページ組みは、29字×13行なので、それぞれ、おおよそのページ数を比べると、『第十一輯』(口語体)が約451ページ、『第十二輯』(文語体)が約469ページあります。文語体の方が約18ページ・4%分多いことになりますが、口語体本と文語体本は分量的に大きな違いはないといえます。しかし、編者の解説には、〈亦互に詳略出没なきに非ず。然れども概して之を論ぜば。文語体の本は略にして。口語体の本は詳なり〉〔『慈雲尊者全集 第十一輯』456頁〕ともあります。実際にはどのような違いがあるのか、ここで、仮に「第八 不貪欲戒」の一節を取り出して比べてみます。最初に口語体の一節を引き、次に文語体の該当する一節を引いておきます。

口語体

〈仏戒に差排あって。初入道の男子を優婆塞と云フ。女を優婆夷と云フ。此ノ輩先ヅ五戒を護持するじゃ。其ノ五戒の中には飲酒戒を制し。此ノ十善には飲酒戒を制せぬじゃ。なぜぞ。十善は世間出世間の通戒じゃに由て。飲酒は所論でなきじゃ。初入道の人も。少分無漏道に順ず。此ノ酒は諸漏に随逐するに由て。制せねばならぬじゃ。十善の人。礼式に順じて。時あって酒を用ふる。過るに至らぬじゃ。若シ過ぎて威儀を乱すに至れば。此ノ不貪欲戒を破するじゃ。〉 〔『慈雲尊者全集 第十一輯』275頁6~12行目〕

文語体

〈次に仏戒にこの差排あることをしるべし。七衆八種の律儀の中には飲酒を制し。この十善には飲酒戒を制せぬなり。何ゆへぞ。十善は世間出世間の通戒なるによりて。飲酒は所論ならず。七衆の律儀は無漏道に順ず。この酒は諸漏に随逐するによりて制するなり。十善の人。礼式に順じて。時ありて酒をもちゆ。すぐるにいたらずしてやむべし。もしすぎて威儀をみだすにいたれば。この不貪欲戒を破す。〉 〔『慈雲尊者全集 第十二輯』282頁8~13行目〕

文体の違いはあきらかで、文末の断定に、口語体では助動詞「じゃ」が使われ、文語体では助動詞「なり」を用いています。ほかに、「なぜぞ」が「何ゆへぞ」に、「用ふる」が「もちゆ」に、「時あって」が「時ありて」などとなっています。また、「此の」を「この」、「過る」を「すぐる」、「至る」を「いたる」、「乱す」を「みだす」などとするように文語体の方が漢字を開く(仮名で表記する)傾向があるようです[3]。内容としては、ほぼ同じ語彙が用いられ、同じ主旨を述べていると考えられますが、引用箇所で大きく異なるのは冒頭部分です。文語体では「七衆八種の律儀」と正確に述べているところを、口語体では在家の人を対象に説教することが想定されているようで、「七衆八種の律儀」を、「七衆」[4]の一つ「優婆塞」「優婆夷」を例にして説明し、「八種の律儀」[5]も「五戒」とわかりやすく言い換えています。口語体では多少の正確さを犠牲にしてでも話として分かるように工夫しているといえるのではないでしょうか。

もちろん、これだけの例では全体を説明することになりませんが、少なくとも、同じ内容のことがらを口語体はかみくだいて説き、文語体は正確を期して慎重に述べる傾向があることは確かなように思えます。同じ内容であるのならば正確さを求めるというのも一つの立場ではあります[6]。『日本国語大辞典』は、第二版で『十善法語』から728例と少なくない用例を引いていますが、初版でその底本を選ぶに際しては、仏教部会[7]が『慈雲尊者全集』の文語体と口語体を見極めた上で、仏教関連の文献という観点から文語体を選んだものと考えられます。これに対して、近世中期から後期にかけての上方(かみがた)の口語文献というとらえかたをすれば、当然、版本としても流布していた口語体の方を底本として採用することもありえます。その場合、近世の口語資料の中でこのテキストがどのように位置づけられることになるのか、その検討も必要になると思われます。

3. 用例の底本という課題。

特定の分野、位相、あるいは作家のことばであれば、それぞれに相応しいテキストを選んでコーパスを作り、それをもとに、それぞれの特徴や性格を研究することになります。これに対して、ことばの意味と用法とを広くとらえて説明するのが国語辞書の役割だとすれば、テキストもジャンルを限定しない多様な資料をもとにすることが求められるでしょう。個別にコーパスを作るのであれ、総合的なコーパスを作るのであれ、いずれにしても、その研究や説明の客観性を担保するのは資料への「アクセス可能性」です。望めば誰もがその資料に接して検証できるという反証可能性を持つ必要があります。たとえば、今回の話題の中心となった『慈雲尊者全集』は、国会図書館のデジタルコレクションで確かめることができました。そういう意味では、『日本国語大辞典』で引かれている『十善法語』の用例は、まさに誰でもが検証可能であるといえます。

とはいえ、今野先生が言われるように、その参照可能なテキスト自体に疑問が生じた場合には、さらにその底本にあたって調べてみなければなりません。ここで問題になるのが、その底本の「アクセス可能性」ということになります。『十善法語』でいえば、口語体本は文政7年の開版以来、版本があるので比較的アクセスしやすいが、文語体本は写本でしか残っていないのでアクセスしにくいとはいえます。ところが、木南卓一氏が本文については口語体本によっているものの、ふりがなについては、写本の文語体本(水薬師寺本)によったとしているように[8]、アクセスできないわけではありません。確かに、国語辞書の資料としては流布本の方が多くの人々に読まれておりベターであるといえるでしょう。しかし、そのテキストの正確性、正統性ということになると、それはそれで別の検討が必要になると考えます。その際に、仮に一般には流布していなくとも、戻れる底本が確かに存在し、然るべき手続きによって参照できるのであれば、それはアクセス可能なテキストとして客観性が保証されているといえるのではないでしょうか。

今や、国会図書館や国文学研究資料館や大学などの努力で、さまざまな古典籍がネットで見られるようになっています。来たるべき辞書は、それらとの接続可能性を念頭に作られていくであろうことは、これも確かと思われます。しかし、今ある文献が全てデジタル化されるとは考えにくいし、そもそもその文献も今あるものが全てといえないことも確かです。これから発見、発掘される資料も常にあるであろうことを考えれば、ネットにはすくいきれない「外部」が残ると考えた方が現実的です。その現物が保管され、必要に応じて誰でもがアクセスできる開かれたものにしていく工夫がこれからも求められ続けるのではないでしょうか。それと同時に、何らかの資料を引用する場合に大事になるのは、やはりその文献のよって立つところの底本をしっかり明記することです。それゆえに、『日本国語大辞典』の用例の底本を記した「出典一覧」のようなものは残るでしょうし、一層の充実を目指すべきだと考えます。

- [1]享保3年(1718)~文化元年(1804)。諱(いみな)は飲光(おんこう)。大坂生まれ。13歳で出家得度する。18歳で京都の伊藤東涯に儒学を学び、24歳で信州の大梅禅師に禅を学ぶ。延享元年(1744)に27歳で正法律を唱える。十善戒を立て、釈迦仏在世の時のように修行することを旨とした。明和8年(1771)54歳の時に京都の阿弥陀寺に移住し、正法律の道場とする。安永5年(1776)59歳で河内葛城山中の高貴寺に隠遁し、正法律の総本山とする。梵語や神道の研究でも知られる。

- [2]飲光(著)長谷宝秀(編)『慈雲尊者全集』(全19冊)は、大正11年(1922)から15年(1926)にかけて、高貴寺から刊行された。

- [3]『十善法語 并関聯法語・文献』(三密堂書店、1973)の編者・木南卓一氏によれば、文語体の水薬師寺本には、尊者(慈雲)と高弟による比較的多くの読み仮名が施されており、校注した口語体のテキストにはこの読みを生かしているとのこと。引用した部分でいえば、「差排」に「さはい」、「飲酒」に「おんじゅ」、「諸漏」に「しょろ」などと施されている。このことは、文語体で漢字を開く傾向があることと通じるものがあるように思われる。つまり、献上する門院の読みやすさを考慮したことによるのではないだろうか。全集ではほとんどが省かれている文語体の水薬師寺本における読み仮名も国語資料として興味がもたれる。

- [4]「七衆」とは、仏の教えを奉ずる僧俗男女の7類(出家の比丘・比丘尼・式叉摩那(式叉摩尼とも)・沙弥・沙弥尼、在家の優婆塞・優婆夷)をいう。〔石田瑞麿『例文 仏教語大辞典』(小学館、1997)〕

- [5]七衆には、それぞれ決められた戒があるが、それに、在家信者が日をきめて守る八斎戒を加えたものを、「八種律儀」という。ちなみに、「八斎戒」は「不殺生・不偸盗・不(邪)婬・不妄語・不飲酒」の五戒に、化粧や歌舞に接しない・高くゆったりした床で寝ない・昼すぎに食事しないの三戒を加えたものをいう。〔石田瑞麿『例文 仏教語大辞典』(小学館、1997)〕

- [6]『十善法語 改訂版』(大法輪閣、2018)の編者・小金丸泰仙氏は、水薬師寺本を原本とする『慈雲尊者全集 第十二輯』の『十善法語』(文語体)によって口語体(第十一輯)の誤写を訂正している。〔『434頁《『慈雲尊者全集』(第十一)『十善法語』正誤表》〕

- [7]初版で文献を検討して用例を採取した部会の一つ。石田瑞麿・鎌田茂・塩入良道・田村芳朗・中村元・早島鏡正・平川彰の各氏によって構成され、中村元氏がまとめられた。

- [8]木南卓一編『十善法語 并関聯法語・文献』の解説に〈本書に収めた十善法語は、慈雲尊者全集第十一巻所収のものを底本とし、一般読者の便に資するために、京都水薬師寺蔵の文語体の十善法語に施されてゐる振り仮名を適宜選んで附したものである〉〔同書、441頁本文1~2行目〕とある。ちなみに〈右の水薬師寺蔵の文語体の十善法語は、振り仮名を省いて全集十二巻に収められてゐる〉〔同書、442頁9行目〕ともある。

▶「来たるべき辞書のために」は月2回(第1、3水曜日)の更新です。次回は2月15日(水)、清泉女子大学今野教授による特別篇です。

ジャパンナレッジの「日国」の使い方を今野ゼミの学生たちが【動画】で配信中!

日本国語大辞典

“国語辞典の最高峰”といわれる、国語辞典のうちでも収録語数および用例数が最も多く、ことばの意味・用法等の解説も詳細な総合辞典。1972年~76年に刊行した初版は45万項目、75万用例で、日本語研究には欠かせないものに。そして初版の企画以来40年を経た2000年~02年には第二版が刊行。50万項目、100万用例を収録した大改訂版となった

筆者プロフィール

今野真二こんの・しんじ

1958年、神奈川県生まれ。早稲田大学大学院博士課程後期退学。清泉女子大学教授。専攻は日本語学。『仮名表記論攷』(清文堂出版)で第30回金田一京助博士記念賞受賞。著書は『辞書をよむ』(平凡社新書)、『百年前の日本語』(岩波新書)、『図説 日本語の歴史』(河出書房新社)、『かなづかいの歴史』(中公新書)、『振仮名の歴史』(集英社新書)、『「言海」を読む』(角川選書)など多数。

佐藤 宏さとう・ひろし

1953年、宮城県生まれ。東北大学文学部卒業。小学館に入社後、尚学図書の国語教科書編集部を経て辞書編集部に移り、『現代国語例解辞典』『現代漢語例解辞典』『色の手帖』『文様の手帖』などを手がける。1990年から日本国語大辞典の改訂作業に専念。『日本国語大辞典第二版』の編集長。元小学館取締役。

最新10件

- 慣用的な漢字表記 :国語辞書の漢字欄の役割について考える

佐藤宏 2024/02/07 - 慣用的な漢字表記 :「慣用的」とは何か?

今野真二 2024/01/17 - 慣用的な漢字表記 :いつから「天晴」なのか?

今野真二 2023/12/20 - 慣用的な漢字表記 :「熱灰」と「煨」

今野真二 2023/12/06 - 特別篇:中村正直と『西国立志編』

今野真二 2023/11/15 - 漢語をめぐって:漢語は「泥沼」か?

佐藤宏 2023/11/01 - 漢語をめぐって:情報強化で得られる「気づき」とは?

今野真二 2023/10/18 - 漢語をめぐって:漢語なのか、漢語風なのか?

今野真二 2023/10/04 - 漢語をめぐって:漢語に注目することの意義

今野真二 2023/09/20 - 使用例:日本国語大辞典は用例によって作られ、用例によって訂正される

佐藤宏 2023/09/06

『日国』に未収録の用例・新項目を募集中!

会員登録をしてぜひ投稿してみてください。

『日本国語大辞典』をよむ

辞書・日本語のすぐれた著書を刊行する著者が、日本最大の国語辞典『日本国語大辞典第二版』全13巻を巻頭から巻末まで精読。この巨大辞典の解剖学的な分析、辞書や日本語の様々な話題や批評を展開。