シリーズ 24 「『日国』で読み解く「半七」のことば 」目次

- 1. 今野真二:『半七捕物帳』の「長年」 2023年05月24日

- 2. 今野真二:「小刀細工」はいつからあった? 2023年06月07日

- 3. 今野真二:蛙の水出し 2023年06月21日

- 4. 佐藤宏:『半七捕物帳』が『日本国語大辞典』の用例として引かれる理由。 2023年07月05日

『日国』で読み解く「半七」のことば

Series24-4

『半七捕物帳』が『日本国語大辞典』の用例として引かれる理由。

1.日本語資料としての『半七捕物帳』。

江戸時代には、「長年する」という言い方があり、たんに歳を重ねるという意味だけでなく、奉公人が年限を重ねて長くつとめるという意味でも使われることがあった。岡本綺堂が『半七捕物帳』で用いているこのことばを、辞書を引かずに理解することは今や難しい。同じようなことばとして、「楽寝」「小刀細工」の語を挙げることができる。『日本国語大辞典』にあたればそれぞれ近世の使用例が確認されるところから、これらのことばも江戸時代から明治時代にかけて使われていた語彙であり、この作品が発表された大正期から昭和初期にかけては一般の読者にも理解されていたことばであると考えられるのではないか。

『半七捕物帳』には、ほかにも「配り手拭い」「水出し」など、即座にはその意味が理解できないようなことばがあるが、これらも江戸時代に使われていた可能性がある。そこで、『半七捕物帳』から語彙を拾うことによって、江戸語から明治語への移行期をとらえることができるのではないか。それはちょうど、印刷技術が整版から活版に変わる時期でもあり、いわゆる「普通語」を収める大槻文彦の『言海』から取りこぼされることが多いものの、明治20年(1887)以降に言文一致運動が始まる前夜の日本語の実態をとらえることにつながるのではないかというのが、今回の今野先生の書簡の趣旨であると理解しました。

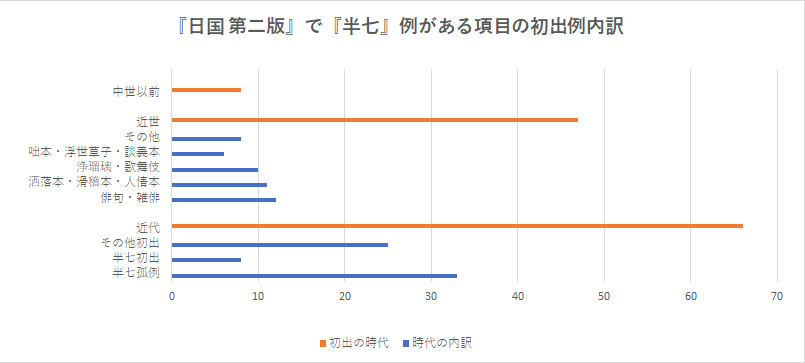

『日本国語大辞典第二版』では、『半七捕物帳』(以下、略して『半七』とも)の用例を収めている項目が121件あります。内訳をみると、近代例を初出とする項目が66件あり、そのうち『半七』を初出とするものは41件(うち孤例は33件)にのぼります。さらに、近世例を初出とするものは47件、近世以前に例があるものは8件となっています。以上を要するに、『半七』の語彙は江戸時代に使われていたことばと重なる割合が高いといえるでしょう。また、『半七』の孤例が占めている数が比較的に多いのを見れば、第二版では集中してこの文献から用例を拾っているということもできるのではないでしょうか。

2. 岡本綺堂と江戸語。

第二版で『半七』に注目した理由としては、今野先生も指摘されるように、著者である岡本綺堂が明治5年(1872)の生まれで、江戸時代の生活語彙がまだ残存している言語環境で幼少期を過ごしながら自身の言語を形成していったことが考えられます。かてて加えて、父親の敬之助はもと120石の幕府御家人でのち英国公使館に勤めており、母親の幾野(きの)は町家の娘として生まれ武家奉公に出ています。このような両親をもった綺堂は、いわば山の手と下町の両方の空気を吸って育ち、父親の趣味であった芝居にも幼いころから興味を示して、のちに劇作家になる下地を作っています。府立中学を出ると家庭の事情で進学を断念して新聞記者になり、今度は激動の明治の社会をつぶさに見て回ることにもなります[1]。

このような生い立ちから岡本綺堂の言語感覚は研ぎ澄まされ、細やかな観察眼をもつようになったと思われます。江戸で話されていたことばといえば、大きく山の手ことばと下町ことばに分けられます。江戸時代の山の手ことばは、大名や旗本などの武家屋敷に住んでいた人々のことばです。大名の屋敷内ではそれぞれの方言で話されることもあったでしょうが、幕府に出仕したり他藩と交わるときは書きことばに近いような話し方がされ、藩邸に常在の武士などは旗本・御家人とも通じる特有のことばを形成していったものと思われます[2]。一方、下町ことばには、滑稽本などに出てくる江戸っ子のことばがそのまま残っていることが多く、ふつう江戸語といえば、この下町特有のことば遣いを指し、山の手の「本江戸」[3]のことばとは区別されていたというわけです。

3.岡本綺堂の言語感覚。

岡本綺堂も、〈江戸も山の手、下町、場末と分れてゐて、同じ江戸の人間でも、山の手に住む者と下町に住む者とは言葉の調子が少しく違ってゐる。したがって江戸時代には、その人の言葉を聞けば山の手か下町か大抵わかったさうである〉[4]と大筋は認めています。しかし、一方では、〈江戸の人間は士、商、工の三種で、農は近在にこそ住んでゐるが、市中に住んでゐないこと勿論である。その武士と商人と職人、まだその他に神官、僧侶、医者もある。更に詳しく云へばそのほかに儒者もある。画家もある、書家もあるが、それらの少数は別として、先づ武士と商人と職人とが江戸市中に雑居してゐたと思えばよい〉[5]というとらえ方をしており、職によることばの違いも意識していたと思われます。

さらに、武士といっても一様ではないことに触れて、徳川家直参の家来は、将軍の御目見得がかなう旗本とかなわない御家人の二種に分かれている。その旗本と御家人も石高によってさらに細分化され、石どころか20俵30俵のクラスになると、町人との区別もなくなってしまうというふうであり、それに応じて生活様式はもちろんのこと、ことば遣いも違ってくるのだといいます。また、同じ町人でも商人は比較的丁寧だが職人の物言いは荒っぽく、江戸では武士と職人がいちばんぞんざいなことば遣いをしていたともいいます。ちなみに、綺堂が新聞記者として勝海舟や榎本武揚に取材したときに、「あなた」でも「君」でもなく「お前、なんだべらぼうめ」と言われ、話がはずむと「おめえなんぞのような若(わ)けえ奴に」などと言われたと書いています[6]。

綺堂が、身分や職種に応じたことば遣いに注意をはらっていた背景には、彼自身、話しことばを中心とする歌舞伎の脚本を書いていたということもあったと考えられます。だからといって、それが実際の生きた江戸語かといえば、それは意識して再現されたことばでもあるわけで、ある種の役割語[7]的な使い方も当然していただろうと思われます。実際、彼は落語や講談も好んで聞いていますが、落語の熊さん八っつぁんのことばがそのまま江戸の職人のことばだと早とちりしてはいけないと釘を刺します。

〈勿論落語家が高坐で話すことが全然間違ってゐるとは云はないが、彼等の口から出る言葉には非常な誇張がある。/元来、落語の目的は聴衆を笑はせるにあるから、嘘でも本当でもかまはない、努めてそれを誇張して面白く可笑しく話せばよいとしてゐる。したがって彼等の口に上る熊さん八さんの如き職人のたぐひは実際この世に存在してゐなかったとも云ひ得るのである〉[8]

ともあれ、コナン・ドイルの探偵小説「シャーロック・ホームズ」に触発されて書いたともいわれる『半七捕物帳』は、以上のような岡本綺堂の生い立ちと経験から生まれ、江戸時代の文化と教養に裏打ちされた作品であることは確かであるといえます。

4. 『半七捕物帳』の成り立ち。

この作品は、文化文政期から幕末にかけて起きた数々の事件について、その多くにかかわった半七老人が、明治時代の新聞記者である私に茶を飲みながら話してくれたエピソードを伝えるという構成になっています。これ自体は虚構であるにちがいないとしても、綺堂が新聞記者の駆け出しのころに、実際に、そのような老人と会って取材していたことは事実のようです。老人は、その当時は新宿の外れに住んでいたけれども、かつて神田で建具屋をやっており、友達に岡っ引きが一人いて、その人から聞いた「受け売り」話として、さまざまなエピソードを綺堂に語ったといいます。明治24年(1891)4月に、浅草公園弁天山の惣菜「岡田」で昼飯を食べているときに、たまたま隣り合わせて知り合ったその老人は69歳でした。それ以後、綺堂が老人宅を訪ねるようになり、数々の話を聞き出しては参考にしたということのようです。この老人は、綺堂が日露戦争の従軍記者として満州に行っていた明治37年(1904)の秋に、82歳で亡くなっています[9]。

5. 実際に用例を拾ってみる。

『日本国語大辞典 第二版』は『半七捕物帳』から意識的に用例を拾っているとはいえ、もちろん、網羅しているわけではありません。私自身、試みに、今では辞書にあたらないとはっきり意味がつかめないような語を『半七』から311例ほど拾って『日国』と突き合わせてみましたが[10]、近世の資料を初出とするものが182例ありました。主なものを上げれば、「犬も朋輩鷹も朋輩」「小股の切れ上がった」「邪が非でも」などのことわざ慣用句や、「おででこしばい(御出木偶芝居)」「かげべんけい(蔭弁慶)」「じぶんどき(時分時)」「しりきりとんぼ(尻切蜻蛉)」「はなまき(花巻)」(蕎麦)など興味深いものがあります。ほかに、「かみびら(紙片)」「きんじょずから(近所)」「したっぴき(下引)」「はんちく(半)」「ぼてえふり(棒手振)」など、第二版では『半七』を初出とするものもあり、これらについては、さらに近世例が見つかる可能性もあります。ことほどさように、『半七捕物帳』は江戸の風俗や文化を伝える生活語彙の宝庫であるといえるかもしれません[11]。

- [1]日本近代文学館編『日本近代文学大事典』〔(講談社、1984)@JapanKnowledge〕の「岡本綺堂」(菊池明)による。

- [2]江戸時代の山の手のことばを「本江戸」であるとすれば、それはいわゆる「さようしからば」の武家言葉ということになるので、明治以降に、言文一致が普及するにつれ標準語の基盤と目されるようになるいわゆる「山手言葉」とは断絶があると考えられる。〔野村剛史著『日本語「標準形」の歴史』(講談社、2019)〕

- [3]滑稽本『狂言田舎操』に「ハテ江戸訛(えどなまり)といふけれど。おいらが詞(ことば)は下司下郎で。ぐっと鄙(いや)しいのだ。正銘の江戸言(えどことば)といふは。江戸でうまれたお歴々のつかふのが本(ほん)江戸さ。」〔式亭三馬・楽亭馬笑『狂言田舎操 春』(西村屋源六他刊、1811)、12丁オ1行目~3行目〕とある。

- [4]岡本綺堂「戯曲と江戸の言葉」〔岡本綺堂著『綺堂劇談』(青蛙房、1956)、217頁5-7行目〕。

- [5]同上(217頁1-4行目)。

- [6]同上(220頁-222頁)。

- [7]日本語学者・金水敏氏が提唱した概念。話し手の性別、年齢、階層、職業などを聞き手が容易にそれと判断できるような、型にはまったことば遣いや話し方をいう。

- [8]岡本綺堂「甲字楼夜話 戯曲と江戸の言葉」〔岡本綺堂著『綺堂劇談』(青蛙房、1956)、217頁12行目~218頁1行目〕。

- [9]岡本綺堂「半七紹介状」〔岡本綺堂著『綺堂随筆江戸のことば』(河出書房新社、2003)264頁~270頁〕。

- [10]光文社文庫『時代推理小説 半七捕物帳(一)~(六)』(1985~86)全69話のうち、(一)から(四)までの52話から採取した。

- [11]今回の試みで、『日本国語大辞典 第二版』に立項されていないことばは、26語ほどあった。主なものを挙げると「いんごうや(因業屋)」「うがちすぎる(穿過)」「うけあご(受顎)」「しちもつとせい(質物渡世)」「せっきしわす(節季師走)」「つよぶり(強降)」「てまづいえ(手間費)」「なおざむらい(直侍)」「にぎやかい(賑)」「はやいがち(早勝)」「へびこしき(蛇甑)」「りゅうき(立机)」などがあり、これを手がかりに近世の用例を探してみるのも一つの方法であると考える。

▶「来たるべき辞書のために」は月2回(通常は第1、3水曜日)の更新です。次回は7月19日(水)、新シリーズがスタートします。清泉女子大学今野教授の担当です。

ジャパンナレッジの「日国」の使い方を今野ゼミの学生たちが【動画】で配信中!

日本国語大辞典

“国語辞典の最高峰”といわれる、国語辞典のうちでも収録語数および用例数が最も多く、ことばの意味・用法等の解説も詳細な総合辞典。1972年~76年に刊行した初版は45万項目、75万用例で、日本語研究には欠かせないものに。そして初版の企画以来40年を経た2000年~02年には第二版が刊行。50万項目、100万用例を収録した大改訂版となった

筆者プロフィール

今野真二こんの・しんじ

1958年、神奈川県生まれ。早稲田大学大学院博士課程後期退学。清泉女子大学教授。専攻は日本語学。『仮名表記論攷』(清文堂出版)で第30回金田一京助博士記念賞受賞。著書は『辞書をよむ』(平凡社新書)、『百年前の日本語』(岩波新書)、『図説 日本語の歴史』(河出書房新社)、『かなづかいの歴史』(中公新書)、『振仮名の歴史』(集英社新書)、『「言海」を読む』(角川選書)など多数。

佐藤 宏さとう・ひろし

1953年、宮城県生まれ。東北大学文学部卒業。小学館に入社後、尚学図書の国語教科書編集部を経て辞書編集部に移り、『現代国語例解辞典』『現代漢語例解辞典』『色の手帖』『文様の手帖』などを手がける。1990年から日本国語大辞典の改訂作業に専念。『日本国語大辞典第二版』の編集長。元小学館取締役。

最新10件

- 慣用的な漢字表記 :国語辞書の漢字欄の役割について考える

佐藤宏 2024/02/07 - 慣用的な漢字表記 :「慣用的」とは何か?

今野真二 2024/01/17 - 慣用的な漢字表記 :いつから「天晴」なのか?

今野真二 2023/12/20 - 慣用的な漢字表記 :「熱灰」と「煨」

今野真二 2023/12/06 - 特別篇:中村正直と『西国立志編』

今野真二 2023/11/15 - 漢語をめぐって:漢語は「泥沼」か?

佐藤宏 2023/11/01 - 漢語をめぐって:情報強化で得られる「気づき」とは?

今野真二 2023/10/18 - 漢語をめぐって:漢語なのか、漢語風なのか?

今野真二 2023/10/04 - 漢語をめぐって:漢語に注目することの意義

今野真二 2023/09/20 - 使用例:日本国語大辞典は用例によって作られ、用例によって訂正される

佐藤宏 2023/09/06

『日国』に未収録の用例・新項目を募集中!

会員登録をしてぜひ投稿してみてください。

『日本国語大辞典』をよむ

辞書・日本語のすぐれた著書を刊行する著者が、日本最大の国語辞典『日本国語大辞典第二版』全13巻を巻頭から巻末まで精読。この巨大辞典の解剖学的な分析、辞書や日本語の様々な話題や批評を展開。