シリーズ 4 「「相槌」について 」目次

- 1. 今野真二:清音と濁音の問題 2019年09月04日

- 2. 今野真二:「アイツチ」は見出しにならないのか? 2019年09月18日

- 3. 今野真二:『塵袋』あれこれ 2019年10月02日

- 4. 佐藤宏:『日本国語大辞典』の見出しと用例の形式 2019年10月16日

「相槌」について

Series4-2

「アイツチ」は見出しにならないのか?

前回は、『日本国語大辞典』が提示している使用例の翻字方針について述べた。結局は、『日本国語大辞典』使用者の「読みやすさ」と「原態保存」との間での「綱引き」ということになるが、「原態保存」もあり得るのではないかと述べた。

今回は見出しをどのような語形として示すか、ということについて述べてみたい。見出し「あいづち」において、最初に置かれている使用例が「塵袋(1264-88頃)」であることはすでに述べた。そして『塵袋』においては、「アヒツチ」と書かれている。『日本国語大辞典』の見出し「あいづち」の語義は(1)(2)(3)三つに分けて記述されているが、今その語義差は考えに入れないことにする。語義(2)の使用例として「日葡辞書(1603-04)」があげられている。『日葡辞書』は書名のとおり、日本語とポルトガル語との対訳辞書であるが、その『日葡辞書』は「Aizzuchi」という綴りで見出しを示す。これは『日葡辞書』の綴り方からすると、「アイヅチ」という語を示したものとみることができる。このことからすれば、『日葡辞書』が編まれた時点では第3拍が濁音の「アイヅチ」という語形が確実にあったことがわかる。ただし、第3拍が清音の「アイツチ」という語形が併存していなかったとまでは(おそらく)いえないだろう。「おそらく」に丸括弧を附したのは『日葡辞書』は「アイツチ」を見出しにしてないが、だからといって存在していなかったとまでは断言できないだろうという筆者の「判断」である。

『日本国語大辞典』の見出し「あいづち」の「辞書」欄には「日葡・書言・言海」とある。「書言」は江戸時代の享保2(1717)年に出版された『書言字考節用集』のことであるが、その巻9の21丁裏4行目に見出し「椓撃(右振仮名アヒヅチ)」を見出すことができる。

一つの語を構成するある拍が濁音になったり清音になったりを繰り返すことは考えにくく、1603年に出版された『日葡辞書』、1717年に出版された『書言字考節用集』において濁音形「アヒヅチ」が見出しとなっていることからすれば、1603年以降は「アヒヅチ」であったと考えるのが自然である。

現代においては、濁音音節は基本的に明示している。しかし、濁音音節を100パーセント明示するようになったのは、大正期頃ではないかと推測する。そうだとすれば、そうした「やりかた」はまだ100年程度の歴史しかない。それまでは、といえば、表示したりしなかったり、ということになる。「濁点が施されていれば、確実に濁音音節、しかし濁点が施されていないからといって清音音節とは限らない」ということは、筆者が大学3年生の時の秋永一枝先生の国語学の演習でたたきこまれたことだった。

さてそこで、見出し「あいづち」であげられているもっともはやい使用例は「塵袋(1264-88頃)」で、そこには濁点が施されておらず「アヒツチ」とある。したがって、この時期に第3拍が濁音であったかどうかはわからない。しかし『日本国語大辞典』の見出しは「あいづち」という第3拍濁音形が採用されている。これは、当初から「アヒヅチ」という第3拍濁音形であったはずだが、濁点が施されていないだけなのだ、という編集側の積極的な「判断」を反映したものなのか、それとも、ある時点(1603年の時点)では確実に第3拍濁音形の存在が確認でき、現在もその濁音形を使っているのだから、濁音形を見出しとしたということなのか、そこが『日本国語大辞典』の使用者にはわからないのではないか。「わからない」というのは、そこをどう使用者が「よみとけばいいのか」ということだ。どういうやりかたでもいい。こうでなければ、ということはない。しかし、「これはこういうことなのだ」という「筋」がみえるようになっていなければ、いずれ「どうしてそうなっているのかわからない」ということになる。さらにいえば、上には「ある時点(1603年の時点)では確実に第3拍濁音形の存在が確認でき、現在もその濁音形を使っているのだから、濁音形を見出しとした」と書いたが、これは「筋」が通っているのかいないのか。そのあたりについてもいろいろな考え方がありそうだ。

さて最後に『塵袋』にまつわる個人的なことがらを書いておこう。前回、『塵袋』第八の「雑物」中の「椓撃」が47番目の見出しであるとさらっと述べた。47番目であることは今回数えたのではない。筆者の所持している「日本古典全集」には番号が施してあるからすぐにわかったのだった。ではなぜ番号が施してあったのか。それは、かつて伯父山田忠雄の監督下に、『塵袋』全巻を翻字したことがあったからだ。毎週少しずつ翻字をして、山田忠雄のチェックを受けていた。今も所持している翻字原稿には、山田忠雄が誤字を指摘したメモがはさんである。メモは「新明国四訂用」と印刷された『新明解国語辞典』第四版訂正用の用箋やいろいろなコピーの紙片の裏などに書かれ、日付のスタンプがおされており、昭和63年から平成元年にかけての頃に作業していたことがわかる。この翻字が完了してから、その翻字をもとにして、「簡易索引」のためのカードを採った。翻字から索引として採るとよさそうな語を拾って、カードに書いていく。それを整理して「簡易索引」をつくるという話だった。これも毎週一定枚数のカードを採って伯父に渡していた。もう30年も前のことになってしまった。

▶「来たるべき辞書のために」は月2回(第1、3水曜日)の更新です。次回(10/2)は今野真二さんの担当でお送りします。

ジャパンナレッジの「日国」の使い方を今野ゼミの学生たちが【動画】で配信中!

日本国語大辞典

“国語辞典の最高峰”といわれる、国語辞典のうちでも収録語数および用例数が最も多く、ことばの意味・用法等の解説も詳細な総合辞典。1972年~76年に刊行した初版は45万項目、75万用例で、日本語研究には欠かせないものに。そして初版の企画以来40年を経た2000年~02年には第二版が刊行。50万項目、100万用例を収録した大改訂版となった

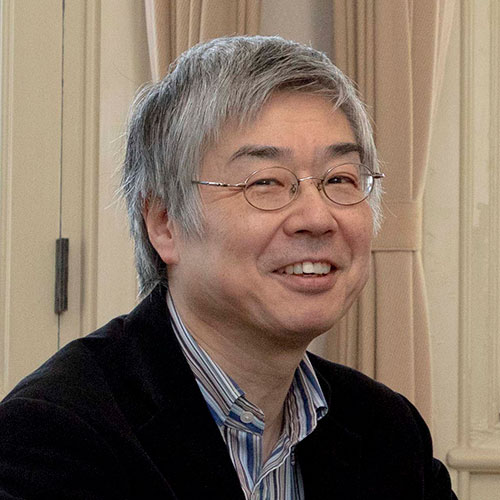

筆者プロフィール

今野真二こんの・しんじ

1958年、神奈川県生まれ。早稲田大学大学院博士課程後期退学。清泉女子大学教授。専攻は日本語学。『仮名表記論攷』(清文堂出版)で第30回金田一京助博士記念賞受賞。著書は『辞書をよむ』(平凡社新書)、『百年前の日本語』(岩波新書)、『図説 日本語の歴史』(河出書房新社)、『かなづかいの歴史』(中公新書)、『振仮名の歴史』(集英社新書)、『「言海」を読む』(角川選書)など多数。

佐藤 宏さとう・ひろし

1953年、宮城県生まれ。東北大学文学部卒業。小学館に入社後、尚学図書の国語教科書編集部を経て辞書編集部に移り、『現代国語例解辞典』『現代漢語例解辞典』『色の手帖』『文様の手帖』などを手がける。1990年から日本国語大辞典の改訂作業に専念。『日本国語大辞典第二版』の編集長。元小学館取締役。

最新10件

- 慣用的な漢字表記 :国語辞書の漢字欄の役割について考える

佐藤宏 2024/02/07 - 慣用的な漢字表記 :「慣用的」とは何か?

今野真二 2024/01/17 - 慣用的な漢字表記 :いつから「天晴」なのか?

今野真二 2023/12/20 - 慣用的な漢字表記 :「熱灰」と「煨」

今野真二 2023/12/06 - 特別篇:中村正直と『西国立志編』

今野真二 2023/11/15 - 漢語をめぐって:漢語は「泥沼」か?

佐藤宏 2023/11/01 - 漢語をめぐって:情報強化で得られる「気づき」とは?

今野真二 2023/10/18 - 漢語をめぐって:漢語なのか、漢語風なのか?

今野真二 2023/10/04 - 漢語をめぐって:漢語に注目することの意義

今野真二 2023/09/20 - 使用例:日本国語大辞典は用例によって作られ、用例によって訂正される

佐藤宏 2023/09/06

『日国』に未収録の用例・新項目を募集中!

会員登録をしてぜひ投稿してみてください。

『日本国語大辞典』をよむ

辞書・日本語のすぐれた著書を刊行する著者が、日本最大の国語辞典『日本国語大辞典第二版』全13巻を巻頭から巻末まで精読。この巨大辞典の解剖学的な分析、辞書や日本語の様々な話題や批評を展開。