「日本」「近代」「文学」を定める責任

篠崎美生子しのざきみおこ

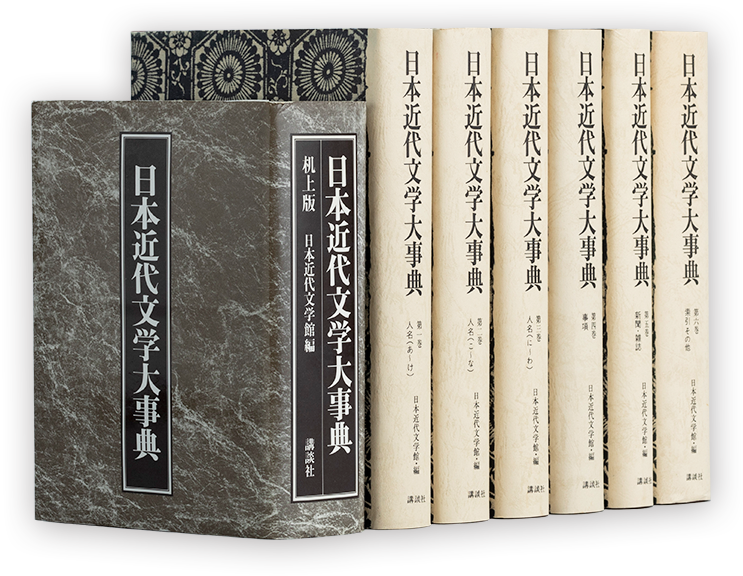

『日本近代文学大事典』を古本で入手したのは、修士課程の頃だったと思う。全六巻を本棚に並べると、まるでいっぱしの研究者になったかのような気がした。図書館の本にはない紙カバーの、織物のような模様や手触りも楽しかった。

まもなく訪れた修士論文口述試験の日、控室の都合か何かで、席上には本来の主査・副査の先生以外に五名もの先生方がおられた。

そのうちのおひとり、故紅野敏郎先生が私の修論をのぞき込まれ、「生命主義?……君、「生命」という雑誌を知っていますか」とおっしゃった。青くなって帰宅し『大事典』五巻をめくったが、なかった。

研究は恐ろしい、ここに載っていないこともあるのだ、と思ったことを、三〇年すぎた今でも記憶している。

その『大事典』の「増補改訂デジタル版」が、JapanKnowledge を介して公開された。大部の本が腰にこたえる年ごろゆえ、PC上で情報にアクセスできるデジタル版は、非常にありがたい。

紙の本に比べて、偶然開いたページからの収穫が減少するのはしかたないが、それでも、「前後項目」「関連項目」にワンクリックで飛べるのはとても便利だ。

さて、『大事典』は、デジタル版であるがゆえに、アクセス方法以上に大きな変化を抱えることになったと言えよう。それは可変性である。

基本的にアナログ人間である私は、学生指導の際にいまも、「文献はできるだけ紙の本に拠ること。ネット上の情報は明日は変わっているかもしれない不確かなものだから」と譲らない。

しかし、『大事典』のデジタル版は、ある項目の説明を、たとえば一九八四年(机上版刊行年)にはA氏がこのように書き、二〇二一年にはB氏がこのように書いたと記すことで、オンラインでありながら「確か」な増補改訂の情報を経緯ごと伝え得ている。

また宣伝にもあるように、このたび約一〇〇項目が新規立項された上、今後も毎年更新されていくとのことである。

他人事のように申し上げてきたが、このたびのデジタル版編集委員会の末席に私も名を連ねている。

委員会では、どのような新規項目が必要かについて繰り返し話しあわれたが、その席上、ほかの委員の方々の博識と、旧版刊行の段階でいかに多くのものが「日本近代文学」としての市民権を得ていなかったかに驚かされた。

『大事典』に載っていないものは、やはりあったし、あるのである。

このたび新規立項されたものを概観すると、単に新しい時代のものが増えたというだけでなく、女性作家の活躍、植民地との関わりについて多く補われたように感じられる。何を「日本近代文学」と見なすかは、時代と社会によって変わるのだ。

議論の中で、「カムイユカラ」を日本語表記の『アイヌ神謡集』に著した知里幸恵、若き日には朝鮮の独立運動に深く関わりながら、中年以降は日本語で「親日」的とも言われる小説を多数執筆した李光洙などを将来的に立項する案が示された。

「日本近代文学」として通常イメージされるもののすぐそばに、彼らの存在があることを授業で話してきた者として、この案は非常に嬉しかった。しかし一方で、彼らを「日本」の中に安易に組みこんでよいものか、という不安も感じた。

あるときは問答無用で「日本」の一員とし、あるときは排除し、そしてまた組み込むことの暴力性には、自覚的であらねばなるまい。事典をつくるには、「日本」「近代」「文学」の枠組みをひとまず定める必要があるが、デジタル版の持つ可変性をうまく用いて、その枠組みを常に問い直し続けられるようにと願う。

(明治学院大学教授)

2024年10月02日

『日本近代文学館』館報 No.308 2022.7.15掲載

※この連載は日本近代文学館 館報の「『日本近代文学大事典』と私」の転載です。

執筆者の所属・肩書きは掲載当時のものです。