宝庫

出久根達郎でくねたつろう

『日本近代文学大事典』とのつきあいは、一九七七年十二月三十一日以来である。

どうして日付を覚えているか、というと、この日、客からくだんの事典を買い入れたからだ。しかも第一巻だけ、端本で。

四年前、私は杉並区高円寺に、五坪の古書店を開業した。立地が悪く、全く売れない。バス通りに面していて、人の往来が無い。

その代わり本の買い物がある。処分品を車で運んで来る。前記の大晦日は朝から持ち込みの本で、店の通路は塞がってしまった。

古本商売は売るよりも買い入れの方が儲かる。しかし、文学事典の端本はこまる。

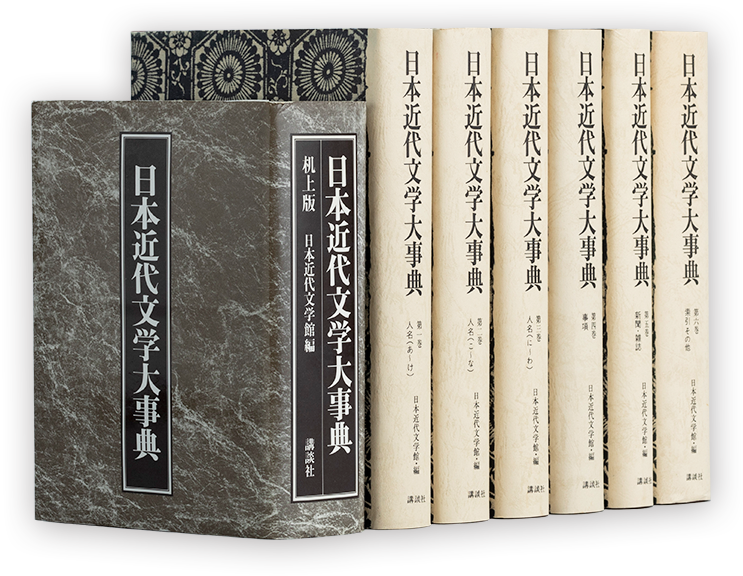

この事典は先月発行されたばかりだった。第一巻から三巻が人名篇で、四巻が事項、五巻が新聞・雑誌篇、六巻が索引その他である。六巻のみ未刊で(翌年八月に出た)、他はいっぺんに発売された。事典の構成上、端本はありえないのである。

客が気がつかず、一冊だけ運んできたのだろう。指摘すると、探して持参する、それは預かってくれと言った。承知して帳場の脇に取り置いた。ところが、それきり音沙汰が無い。

売るわけにいかず(もっとも売れない)、勝手に処分もできず、客の住所に問い合わせたら、引っ越したあとだった。別に損したわけでないので、そのまま忘れてしまった。

ある日、年輩の客から木村毅の著作を一括で買った。まとまったコレクションは珍らしく、本だけでなく新聞雑誌の切り抜きもある。まず調べてから売り方を考えよう。

思いだしたのが、例の端本だった。さいわい、第一巻は「あ」から「け」の姓の人が収められている。木村毅の項は、意外にも約一頁半ある。詳密な記述で、高く評価されている。

筆者は谷沢永一だった。私は思わず快哉を叫んだ。儲かった、と興奮したのである。

谷沢氏は古書界で著名なかただった。氏から注文を受けたことのない古本屋は、モグリと笑われるくらい買い漁った。それも人が買わない本ばかり買う。

不思議にも氏が漁る本は、のちに脚光を浴び高額で取引される。だから氏の買取内容は、古本屋の注目の的だった。

私も氏の収集の傾向から、古い出版見本を集めて大儲けした。

それは措いて、私が『日本近代文学大事典』に親しんだのは、かくの如く商売がらみであった。木村毅の項がきっかけで、暇を見ては第一巻を拾い読みした。

「か」のところに、神田豊穂が出ている。この名に覚えがあった。木村毅の項で読んだ。神田は茨城県麻生藩の家老の家に生まれた、とある。

麻生は私の田舎で、藩主新庄氏の子孫はわが中学の担任だった。神田は直木三十五らと日本最初の『トルストイ全集』を刊行した人である。出版者として事典で紹介している筆者を見ると、木村毅その人だった。

私は『文学大事典』が全巻ほしくなった。第六巻を新刊で求め、既刊分を同業者から譲ってもらった。当時は結構な値段だった。

毎日、少しずつ読んだ。事典は読み物として最上だった。いろんな発見がある。

独学の士が多い。郵便局勤めや、郵政関係者が多い。昔は貧しくて学費の無い者は、逓信修技学校を選んだ。幸田露伴しかり。

郵便局に関わった人は壺井栄、川口松太郎、平木白星、平林たい子、高須梅渓、中村吉蔵、小島烏水、柳沢健、前田鉄之助、楠田匡介……思いだす人だけでもこれだけいる。

『日本近代文学大事典』は、研究材料の宝庫であって、商売人に言わせれば、儲け口の大穴なのである。

(作家)

2024年08月28日

『日本近代文学館』館報 No.303 2021.9.15掲載

※この連載は日本近代文学館 館報の「『日本近代文学大事典』と私」の転載です。

執筆者の所属・肩書きは掲載当時のものです。