シリーズ 16 「夜食と夜飯 」目次

- 1. 今野真二:なぜ同時代でも使い方が違うのか? 2021年11月02日

- 2. 今野真二:補注「名物六帖」が意味するもの 2021年11月17日

- 3. 今野真二:「近代中国語」はどう取り込まれたか 2021年12月01日

- 4. 佐藤宏:白話小説を愛した文人と日本語の物語 2021年12月15日

夜食と夜飯

Series16-4

白話小説を愛した文人と日本語の物語

『日本国語大辞典』の初版にも「やはん(夜飯)」という項目はあり、二版と同じように、「ばんめし。夕食。」と意味が記述され、曲亭馬琴の読本『南総里見八犬伝』の「遠侍(とほさむらひ)にて夜飯(ヤハン)を賜り、馬をば厩役人に預けよとて」という例が引かれています。ただし、二版では新たに、作品名の後に(1814-42)と年代が入り、用例の後に[補注]として〈「名物六帖‐人事箋」に「夜飯 ヤショク」とある。〉という記述が加わりました。この補助注記は、中国近世の言語を取り上げている辞書『名物六帖』にも「夜飯」と綴る漢字語があり、それには「ヤショク」と傍訓が振られていることを示しています。つまり、この中国語の「夜飯」は当時の日本語で言えばヤショク(夜食)にあたると述べていることになります。そこで用例を見直すと、もともと中国語だった「夜飯」を、馬琴はそのまま字音読みし、夜食と同じ意味の日本語として使っているということが見えてきます。

『名物六帖』(1727-77)は、江戸中期に活躍した儒者・伊藤東涯が研究していた中国の日常語(俗語)を自らまとめたもので、岡島冠山の『唐話纂要』(1716-18)に続く初期の代表的な唐話辞書とされるものです[1]。ちなみに、東涯は父・伊藤仁斎の古義学を批判した荻生徂徠とも交流があり、徂徠は朱子学を独自に批判して古文辞学を打ち立てるかたわら、中国の文学や芸術を愛し中国語にも堪能だったといわれるような人物でした。その徂徠率いる蘐園学派の「訳社」(華語研究会)に講師として招かれたのが長崎通事でもあった儒者・岡島冠山で、彼はその後、唐話学の普及に努めて、江戸と京都との学問の交流にも道を開いたといわれ、中国白話小説の『忠義水滸伝』の和訳にも取り組むことになります。実は、この『唐話纂要』と『名物六帖』の二書が江戸時代における唐話学と白話小説の翻訳とに果たした役割は大きく、後の読本を始めとする日本の文芸にも多大な影響を与えたといわれています。

そこで、第二版の近世部会[2]では白話語彙についても何らかの形で言及しようということになり、この唐話辞書から用例を集めることになったのでした。ほかに、中国・明代末期(17世紀中頃)に出版された口語体の短編小説集「三言二拍」[3]などから、儒者・岡白駒とその門人である沢田一斎が精選し、訓点と左注をほどこした「和刻三言」(『小説精言』(1743)、『小説奇言』(1753)、『小説粋言』(1757))があり、これらからも用例を拾い必要に応じて補注で触れるということになりました。また、当時よく読まれた白話小説『水滸伝』の辞書として儒者・陶山南濤が著した『忠義水滸伝解』(1757)についても同じような作業をしましたが、用例として集めて補注で触れるとはどういうことか。なぜ、字音読みした語形の用例にはならないのか。実際に、『唐話纂要』と『名物六帖』の本文ページを見ながら検討してみましょう。

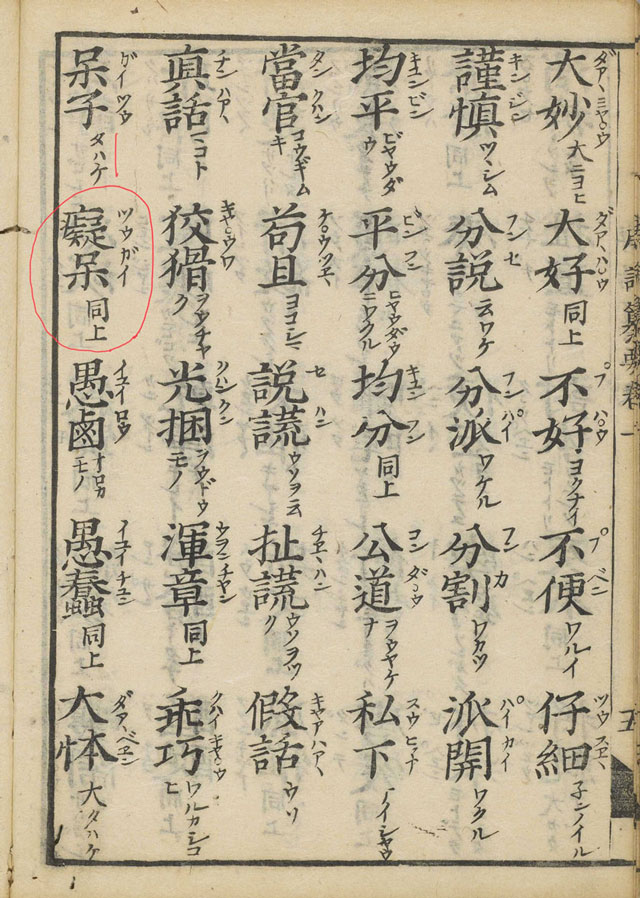

たとえば、『唐話纂要』では、「癡呆(ツウガイ)同上」とあります。漢字の「癡」は常用漢字「痴」の旧字です。漢字の右側に「ツウガイ」とあるのは当時の中国語音 (現代の普通話では“chīdāi”)を仮名で表わそうとしたものです。「同上」とは、すぐ前の語に「呆子(ガイツウ)タハケ」とあるのを受けて「タハケ」と注していることを意味します。これらの情報から国語辞典としてはどの部分を利用できるのかと考えると、「ツウガイ」は日本語の用例にはならないので、まずは、訓注の「タハケ」に注目します。「たわけ(戯)」の用例として使えるかどうかを検討し、あるいは、日本語の字音で「ちほう」と読み、「ちほう(痴呆)」に寄せてその補注にするかどうかを考えることになります。『忠義水滸伝解』でも『水滸伝』の語彙に中国語音の読みが付されている場合は、『唐話纂要』と同じように字音で読んで検討します。

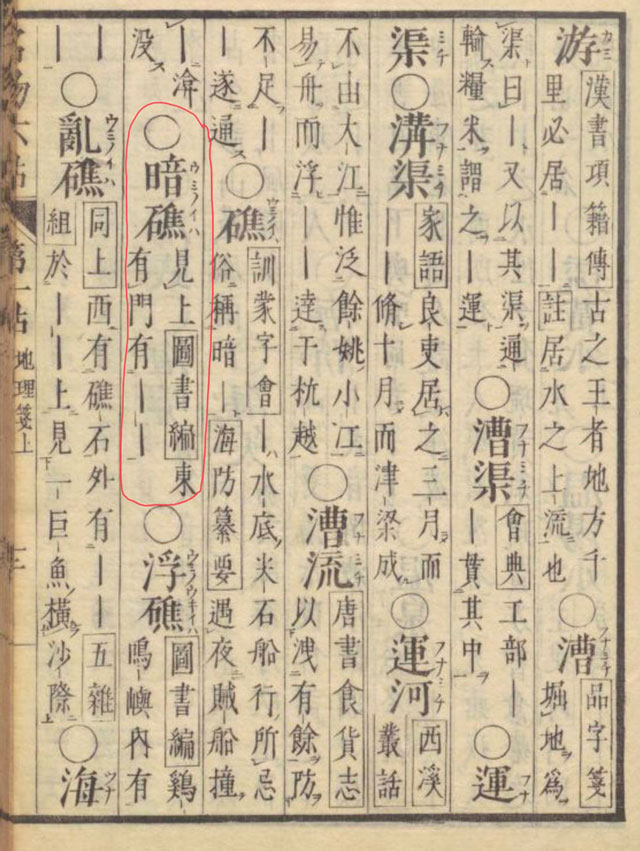

一方、『名物六帖』であれば、「暗礁(ウミノイハ)」とあるように、漢字列の右側に日本語の訳が付いています。この場合は、「うみのいわ(海岩)」という見出しがあればその用例にするか、あるいは、「あんしょう」と字音で読んで「あんしょう(暗礁)」の補注にするかどうかを検討します。また、「和刻三言」については、訓点と左注を見て、読みの確かな部分を日本語の用例とするのか、字音読みした言葉に寄せて補注とするのかを考えることになります。繰り返しになりますが、これらの字音読みした漢字列を、なぜ、そのままその語形の用例にできないのかというと、結局、これらの資料で取り上げている漢字列が中国語であるからということに尽きます。言い換えれば、それらを字音読みしたものが話し言葉で使われ、日本語の文献でも用いられるようになって初めて、それは日本語とみなされるようになるということです。

それでは、以上のような作業を経て、第二版ではそれがどのように引用されているのかを大まかに見ていきましょう。文献ごとに補注などで言及されている項目数と本文で用例そのものとして引かれている項目数を、〈『文献名』(補注等件数/用例件数)〉という形式で示すと、『唐話纂要』(172/1)『名物六帖』(596/39)『小説精言』(73/8)『小説奇言』(43/15)『忠義水滸伝解』(154/3)『小説粋言』(19/7)となります。用例としてよりは補注で引用されることの方が圧倒的に多く、中でも『名物六帖』の引用数が抜きん出ています。ついで、『唐話纂要』と『忠義水滸伝解』が目立っていますが、これは、この三点が辞書体だったので引きやすかったからともいえますし、白話小説として『水滸伝』がいかに読まれたかを反映しているようにも見えます。

次に、これら補注で言及されている白話文献の漢字列は日本でどのように受容されていったのか。現在でも使われるいくつかの語を取り上げ、該当するブランチの国書・初出例の出典名を示し漢籍例があればその出典名も添えて表にしてみました。

表を見ると、読本に限らず、咄本・随筆・洒落本や江戸漢詩など、さまざまな文芸ジャンルに行き渡り、さらには歴史や科学などの学術書や辞書の類にも及んでいるのがわかります。これは、『水滸伝』などの白話小説がまず文人の間でもてはやされ、それを翻案した読み物などによって白話語彙がさらに一般にも広まっていったことを思わせます。また、この表には出てきませんが、たとえば、「煙管」などは「キセル」の当て字としてもよく使われていたので、その初出をたどると坪内逍遥の『当世書生気質』(1885-86)に行き当たり、この当て字の歴史も垣間見えてきます。あるいは、「笑話」については、「しょうわ」が咄本『聞上手』(1773)を初出とするのに対し、「わらいばなし」と読む例については、夏目漱石の『坑夫』(1908)や正宗白鳥の『牛部屋の臭ひ』(1916)というように明治以降のものしか見えないなど、語誌的な興味も湧いてきます。そういう意味では、今野先生も指摘されるように、補注の文献にも年代は示した方が分かりやすいですね。

第二版でこれらの補注がつくことによって、漢籍例がないものについては、従来、出自が不明なので和製漢語ではないかとも思われてきた漢字語に、中国語由来の可能性が考えられるようになります。また、すでに漢籍例がついているものについては、補注で取り上げた文献との先後関係や意味上の違いなども含め、その漢籍を見直すきっかけにもなりそうです。たとえば表にもあるように、『清会典事例』、『陔余叢考』、『本草綱目』、『桃花扇』、『水滸伝』、『紅楼夢』などの例が引用されていますが[4]、これ以外にも近世に読まれていた中国語文献についてはさらに研究する必要があることは言うまでもありません。特に、荒尾禎秀先生が『福恵全書』[5]について、和刻本を利用すれば、近代漢語の語誌的な記述にも有効だろうと指摘されているように[6]、中国・明代以降の漢籍の見直しは次の改訂の一つのポイントにもなるのではないかと考えます。

- [1] 徳田武著『近世近代小説と中国白話文学』(汲古書院、2004)には、最初期の読本作家の都の錦が「破落戸(いたずらもの)」「熱閙(にぎやか)」「包袱(ふろしき)」「花街(くるわ)」「女使(こしもと)」「諢名(あだな)」などの言葉を使っていることを受けて、「これらの中国俗語は、極初の唐話辞書たる『唐話纂要』(享保三年刊)、『名物六帖』(享保十二年刊、器財箋)がまだ刊行されていない時に逸早く使用されているものであって、それまで一般に読まれてきた文言系の漢籍にはあまり用いられていないものであるから」(97ページ7~9行目)とある。

- [2] 第二版の見直しと用例採集のために、時代別には「中世部会」「近世部会」「近現代部会」がもうけられた。近世部会は編集委員の谷脇理史先生がまとめ役となり、前期の散文全般は谷脇先生、演劇は井口洋先生、俳諧は田中善信先生、白話語彙と江戸漢詩は徳田武先生、後期戯作は棚橋正博先生がそれぞれ担当された。

- [3] 「三言二拍」とは、中国の明代末期に出版された口語体短編小説集の五篇の総称。馮夢竜編の『喩世明言』(もとは『古今小説』)『警世通言』『醒世恒言』の「三言」と、凌濛初編の『初刻拍案驚奇』『二刻拍案驚奇』の「二拍」とを言う。清代には、これらの選集『今古奇観』がよく読まれたという。

- [4] ○『清会典事例』は、中国・清の法制・政府機構関連の記録をまとめた『大清会典』のうち、嘉慶23年(1818)に成立した第4回編纂の『大清会典事例』以降のものをいう。〈49〉(日国の引例項目数。以下同)○『陔余叢考』は、中国、清代の考証の書。四三巻。趙翼撰。〈25〉○『本草綱目』は中国の本草書。五二巻。明の李時珍撰。万暦24年(1596)刊。1607年に伝来。〈181〉○『桃花扇』は中国の詞曲。四〇幕。清の孔尚任撰。〈32〉○『水滸伝』は、中国の通俗小説。撰者は明の羅貫中とされている。中国小説四大奇書の一つで、日本の江戸文学に多大な影響を与えた。〈107〉○『紅楼夢』は、中国の通俗小説。乾隆57年(1792)刊。〈75〉

- [5] 中国・清の黄六鴻著。全三二巻。康熙33年(1694)成立。地方行政の政治的心得を説いた指導書。江戸時代の日本では治政の参考書として読まれた。小畑行簡の和刻本(1850)がある。

- [6] 荒尾禎秀『『日本国語大辞典』と『福恵全書』』〔清泉女子大学言語教育研究所『言語教育研究 第13号』、2021.7〕

▶「来たるべき辞書のために」は月2回(第1、3水曜日)の更新です。次回は2022年1月5日(水)、今野教授による特別編です。

ジャパンナレッジの「日国」の使い方を今野ゼミの学生たちが【動画】で配信中!

日本国語大辞典

“国語辞典の最高峰”といわれる、国語辞典のうちでも収録語数および用例数が最も多く、ことばの意味・用法等の解説も詳細な総合辞典。1972年~76年に刊行した初版は45万項目、75万用例で、日本語研究には欠かせないものに。そして初版の企画以来40年を経た2000年~02年には第二版が刊行。50万項目、100万用例を収録した大改訂版となった

筆者プロフィール

今野真二こんの・しんじ

1958年、神奈川県生まれ。早稲田大学大学院博士課程後期退学。清泉女子大学教授。専攻は日本語学。『仮名表記論攷』(清文堂出版)で第30回金田一京助博士記念賞受賞。著書は『辞書をよむ』(平凡社新書)、『百年前の日本語』(岩波新書)、『図説 日本語の歴史』(河出書房新社)、『かなづかいの歴史』(中公新書)、『振仮名の歴史』(集英社新書)、『「言海」を読む』(角川選書)など多数。

佐藤 宏さとう・ひろし

1953年、宮城県生まれ。東北大学文学部卒業。小学館に入社後、尚学図書の国語教科書編集部を経て辞書編集部に移り、『現代国語例解辞典』『現代漢語例解辞典』『色の手帖』『文様の手帖』などを手がける。1990年から日本国語大辞典の改訂作業に専念。『日本国語大辞典第二版』の編集長。元小学館取締役。

最新10件

- 慣用的な漢字表記 :国語辞書の漢字欄の役割について考える

佐藤宏 2024/02/07 - 慣用的な漢字表記 :「慣用的」とは何か?

今野真二 2024/01/17 - 慣用的な漢字表記 :いつから「天晴」なのか?

今野真二 2023/12/20 - 慣用的な漢字表記 :「熱灰」と「煨」

今野真二 2023/12/06 - 特別篇:中村正直と『西国立志編』

今野真二 2023/11/15 - 漢語をめぐって:漢語は「泥沼」か?

佐藤宏 2023/11/01 - 漢語をめぐって:情報強化で得られる「気づき」とは?

今野真二 2023/10/18 - 漢語をめぐって:漢語なのか、漢語風なのか?

今野真二 2023/10/04 - 漢語をめぐって:漢語に注目することの意義

今野真二 2023/09/20 - 使用例:日本国語大辞典は用例によって作られ、用例によって訂正される

佐藤宏 2023/09/06

『日国』に未収録の用例・新項目を募集中!

会員登録をしてぜひ投稿してみてください。

『日本国語大辞典』をよむ

辞書・日本語のすぐれた著書を刊行する著者が、日本最大の国語辞典『日本国語大辞典第二版』全13巻を巻頭から巻末まで精読。この巨大辞典の解剖学的な分析、辞書や日本語の様々な話題や批評を展開。