シリーズ 20 「語釈の末尾に示すもの 」目次

- 1. 今野真二:語釈はどこまで? 2022年08月02日

- 2. 今野真二:類義語について考える 2022年08月17日

- 3. 今野真二:複雑な対義関係 2022年09月07日

- 4. 佐藤宏:「語釈」と云ふは瓢箪鯰と見付けたり 2022年09月21日

語釈の末尾に示すもの

Series20-4

「語釈」と云ふは瓢箪鯰と見付けたり

1.「語釈」とは何か。

「語釈」ということばに初めて接したのは、おそらく中学生になって英語を習い始めたときだったと思います。英語の文を発音し、それを日本語に訳すときに、知らない単語についてはその意味を調べなければならず、その単語の意味を語釈と称していました。教科書の本文ページの下の欄に重要な単語が取り上げられ、そこに意味が記されていたこともありますし、そこになければ英和辞典を引いて単語の意味を覚えたものでした。個人的には、ここで「語釈」が辞典とつながったといえますが、国語辞典でことばを調べるときは単に「意味」と呼んでいたような気がします。

仕事として「国語辞典」に関わるようになり、見出し語の意味の説明は普通に「語釈」と呼ぶようになりました。ただし、それと用例とはまた別のものという意識もありました。英和辞典がそうであるように、用例はことばの使い方を知るための情報と理解していたからです。しかし、国語辞典の凡例では、用例を語釈の一部として説明することも多く、辞典によっては「語釈」とはいわず、意味・用法の「解説」あるいは「説明」としたり、「語義解説」としたりすることもあります。それでは、そもそも「語釈」とはどのような意味をもち、いつ頃から使われ始めたことばなのでしょうか。

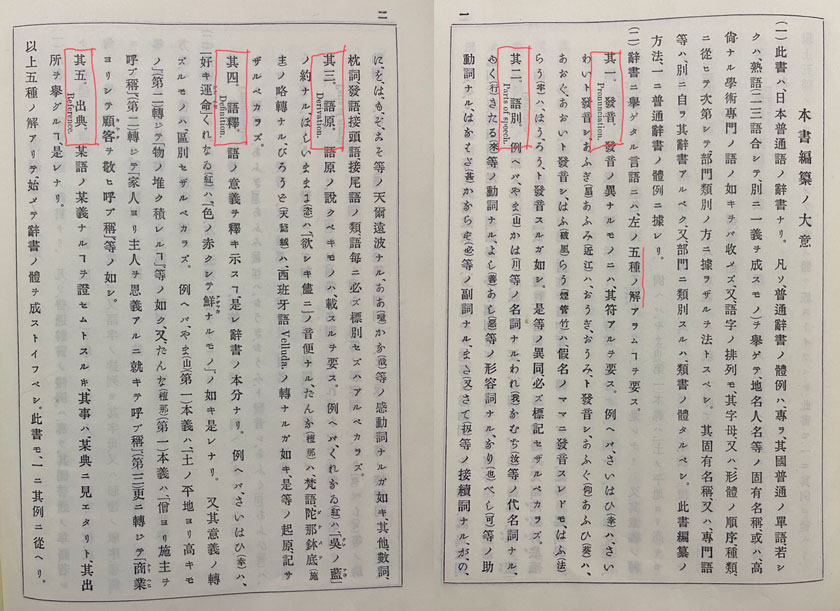

本居宣長『うひ山ふみ』(1799)に〈語釈とは、もろもろの言の、然云ふ本の意を考へて、釈(トク)をいふ〉とあり、ことば自体は近世から見えます[1]。『日本国語大辞典 第二版』では、『改訂増補哲学字彙』(1884)から〈Paraphrase 註解、語釈〉を引いていますが[2]、大槻文彦の『言海』(1889-91)はこの語を採録し、〈ご-しゃく〔名〕語釈 言語ノ意義ヲ釈(ト)キアカスコト〉と記述しています。さらに、『言海』の「本書編纂ノ大意(二)」には、「五種ノ解」として、発音(Pronunciation)、語別(Parts of speech)、語原(Derivation)、語釈(Definition)、出典(Reference)が示されています。ここに至って「語釈」が英語definitionの翻訳語として、辞典の項目を構成する主要な部分に位置付けられたといえるのではないでしょうか。

『言海』の「五種ノ解」は、現代では、見出し(発音・語別)、語釈(語原・語釈)、用例(出典)の三部構成という形で受け継がれていると見ることもできます[3]。『日本国語大辞典 第二版』の構成を大別すれば、見出し(見出し語・歴史的仮名遣い・漢字欄・品詞)・語釈・出典(用例)の主要三部とその他のコラムに分けられ、凡例でもその順番で説明しています。「語釈について」は、語釈の部(語釈欄)についての説明であり、「[4] 語釈の末尾に示すもの」も語釈欄の末尾という意味です。その中で、〈1 語釈のあとにつづけて同義語を示す〉の部分だけ「語釈」を狭義の(語義通りの)意味で使っており、わかりにくくなっているのは確かですね。ここは、「語釈」を「語義の説明」あるいは「語義の解説」などとすべきところだったかもしれません。

2.「同義語」か「類義語」か。

『日本国語大辞典 第二版』の見出し「同義語」の語釈には〈語形や音は異なるが、意味の同じである語。同意語。シノニム。←→対義語〉とあり、「同意語」の語釈には〈同じ意味を表わすことば。同義語〉とあります。さらに、「シノニム」の語釈には〈同義語。同意語。←→アントニム〉とあるように[4]、この辞典で「同義語」という場合は、「同意語」「シノニム」と語形(音)こそ異なれ、意味が類似しているというよりは、ほぼ重なっているものと見ることができます。凡例に〈語釈のあとにつづけて同義語を示す〉とある「同義語」は、このように、語形を異にしつつも実質的な意味でほぼ重なっている、位相的にも用法的にも言い換え(パラフレーズ)が可能なことばという意味になります。

今野先生も言及されている「あしこぎ(足漕)」「あしなご」の例を見てみましょう。「あしこぎ」の語釈は〈片足ではね歩くこと。あしなご。あしりこぎ〉とあり、「あしなご」の語釈は〈「あしこぎ(足漕)」に同じ〉とあります。ここから、「あしこぎ(足漕)」の語釈の末尾に〈あしなご〉という同義語を添えているわけで、これは分かりやすい例といえます。さらに、「あしりこぎ」の語釈には〈片足を後ろにあげて、他方の足で立つこと。また、片足で跳ね歩くこと。あるいは、後ろにあげた片足の足首を片手で握り、一方の片足で跳んで競走する、子供の遊戯ともいう。あしこぎ〉とあり、「あしこぎ(足漕)」の語釈とほぼ意味が重なるのでその末尾に同義語として〈あしこぎ〉を加え、整合性を保っています。

もちろん、このような「同義語」であったとしても、語形が違えば意味も異なるとし、逆に意味が全く同じで語形が違う語があった場合、それは発音がより経済的な方に淘汰されると考えるのが筋であるに違いありません。さらに言えば、語形が違えば全ては「類義語」と言えることになり、「同義語」ということばも厳密に言えば不要ということになりかねません。確かに、「走る」と「駆ける」、「原因」と「理由」と「わけ」、「さしあたり」と「とりあえず」と「ひとまず」などの「類義語」になると、意味は似ていても、もはや「同義語」とはいいにくいし、『日本国語大辞典』もそのようには扱っていません。一口に「類義語」といっても、2語あるいは複数の語の間での語義、位相、用法などの違いに幅があることも事実です。

そうだとすれば、「類義語」という広い概念の中で、「同義語」「同意語」「シノニム」や、「あしこぎ」「あしなご」「あしりこぎ」といったように、言い換えが可能なくらいに語義、用法、位相が近い「類義語」は「同義語」として、それ以外の「類義語」とは区別して考えた方がより具体的に考えやすいのではないでしょうか。ちなみに、国語辞典で、このような意味での「同義語」を語釈の末尾におくようになったのは、『言海』以来と考えられます[5]。特に、今野先生も指摘されているように、『言海』の語釈の末尾に二重傍線で示される「漢ノ通用字」は、見出し語の表記ではなく、意味として共通する漢語がおかれていると考えられます[6]。これは文字通りの「同義語」と解釈できるのではないでしょうか[7]。

3.語釈の末尾が示すもの。

「類義語」に対して「同義語」あるいは「同意語」といっても、見方を変えれば、学問的な定義付けと辞典編集による見立てには違いがあるとも考えられます。仮に、見出しが説明されるものであるのに対し、語釈などの記述は見出しを説明するものという形でとらえるとして、辞典編集の場合は、結局、「見出し=語釈」を前提として作業を進めます。見出しに対して、一つの文で説明すれば、「見出し=説明文」となり、それに加えてさらに分かりやすく言い換えられる類義の語があれば「見出し=類義語」として、一語で対等に見出しと「=」で結ばれるような類似の語を添えます。つまり、補われた類義語はそれだけで見出しと同義の語という位置づけを持つと考えるわけです。それを端的に示しているのが〈「~」に同じ。〉という語釈の形式でしょう。仮に、語形が違えば同義とはいえないという前提に立てば、そもそもこの形式自体が成り立たなくなります。

一方、語釈の末尾にくる対義語・反対語も同義語と同等の資格で見出し語と対峙しています。たとえば、「シノニム」に対する「アントニム」のように、同義語の次に両刃の矢印で示される反対語は、羅列される同義語の延長上にあり、見出し語とは反対の意味の側から直接見出し語の意味を照らし出しているというふうにもとらえられます。それはそれとして、このように語義の解説のあとに並べられる同義語の類が複数ある場合、それらを語形が違えば本来は別語であるという見方に戻して考えると、一つの語に対して類義語が複数並んでいることに変わりなく、見出し語の多義性を逆に浮かび上がらせているともいえます。ブランチが複数になればその多義性はさらに増すことになり、結局、辞典編集者は、一つの言葉に対応するシンプルな定義(同義)を求めて、瓢箪で鯰をとらえるような努力をしているのかもしれません。

おそらく、ことばは、話す人と聞く人、書く人と読む人がいて成り立つもので、両者を媒介する記号(シニフィアン-シニフィエ)として、それ自体は両義的な性格を持っていると考えられます[8]。そうだとすれば、ことばの意味は、その背景に反対の意味を含みながら成り立っているとは言えないでしょうか。物事を二項の対立としてとらえるのが論理的な思考の特徴の一つであるとすれば、対義語や反対語という概念もそのような思考を通して生まれたと考えられます。物事が存在するかどうかを判断するために、「ある」と「ない」があり、行為や属性を表す動詞や形容詞については、それを否定する「ない」がある。漢語には「不」や「非」といった否定辞があり、多くの語について二項を作ります。「善」に対する「悪」、「右」に対する「左」、「大」に対する「小」のように、否定される側に独自の語があれば、それはまさに反対語、対義語になります。

しかし、これらは相対的なもので、視点が変わればいつでも反転しえるし、文脈によって意味がずれれば対応しなくなることもあります。現代の日本語を共時的にとらえて収めるような小型の国語辞典では、そのことばの通用している意味を優先して同義語や反対語をシンプルに示すことはある程度は可能かもしれません。これに対して、歴史的な意味・用法を踏まえた実証的な記述を心がける国語辞典では、なかなかシンプルにとはいかないもどかしさがあります。ただし、意味が多岐にわたるとしても、その都度、反対語が想定されればそれを補助線のように用いてそれぞれの意味を個別に際立たせることはできますが、その反対語そのものが対応する多義性を持つかどうかはまた別の話です。それでもそれを丁寧に追求することによってこそ、より精度の高いきめ細かな記述になることも確かかと思われます。

- [1] 本居宣長『宇比山踏』〔永楽屋東四郎ほか発行・21丁ウ1行目〕 ちなみに、諸橋『大漢和辞典』(大修館書店)の熟語項目「語釈」には、〈語意の説明。言語の解釈。語解〉とのみあり、用例は示していない。

- [2] 『語彙』(1871-84)の「語彙凡例」には〈凡言語を挙先注釈を下し次に出典を記す但位置懸隔する語に至ては語釈及び出典を再び挙るもあり〉とある。〔文部省編輯寮『語彙 巻一』〔1丁オ6行目〕

- [3] 『新潮現代国語辞典』などは見出し・語釈・出典(用例)の三部構成をとっているが、小型辞典では、出典を掲載していないことが多く、用例も作例がほとんどであるところから、これらについては見出しと語釈の二部構成と見ることもできる。

- [4] 形式的には「同意語」の語釈に、さらに「シノニム」を同義語として加えるべきかもしれない。

- [5] 『言海』の「凡例」(四十六)に、〈同意語(Synonyme.)ハ語釈ノ末ニ列ネタリ。例ヘバ、くふ、(食)ノ注ノ末ニ、クラフ、ハム、タブ、タウブ、ナド列ネ、又、あふのく、(仰)ノ末ニ、アフヌク、アフムク、アヲノク、アヲムク、ナド列ネタルガ如シ(以下略)〉とある。

- [6] 〈「漢用字=漢ノ通用字」は、見出し項目直下の漢字列とは「別ニ」掲げられているのであり、しかもそれは「注ノ中」、すなわち「語釈」の一部として掲げられているとみるべきであろう〉〔今野真二著『『言海』と明治の日本語』(港の人、2013)、132ページ1~3行目〕

〈「漢用字」は見出し項目となっている語にあてることができる「別表記」ではなくて、「見出し項目となっている日本語と語義のちかい漢語」とひとまずは考えておくべきであろう〉〔同書、153ページ3~4行目〕

- [7] ちなみに、高橋五郎が『漢英対照いろは辞典』(1888)の「緒言」で「いろは順ヲ追テ毎語ヲ掲ゲ一々其釈義ヲ附シ漢語ト英語ノ之ニ相当スル類語ヲ多ク列記シタレバ」と述べており、大槻文彦も参照していると思われる。たとえば、「らくじつ〔名〕」に「落日, いりひ, 落陽, 夕陽, 夕日, ゆふひ Setting sun.」(521ページ右5項目目)とあるが、それぞれの語について『言海』を確認すると、「らくじつ〔名〕落日」の語釈に「入日。夕日」とある。以下、『言海』の語釈で二重傍線が引かれている漢語はアンダーラインで示すと、「いりひ〔名〕入日」は「暮方ニ見エズナル日。落日」、「せきやう〔名〕夕陽」は「ユフヒ。イリヒ」、「ゆふひ〔名〕夕日」は「夕方の日影。入日。夕陽」とある。「らくやう(落陽)」と「せきじつ(夕日)」は見出しにないが、漢語は『漢英対照いろは辞典』の類語を語義解説に当てているので『言海』はそれを同意語と見なしていると思われる。和語は語義解説を施し、そのあとにおく同意語は全て『漢英対照いろは辞典』の類語の中にある。

- [8] ことばは、一方的な指示記号ではなく、ソシュールのいうシーニュ(signe=記号)としてとらえれば、それはシニフィアン(signifiant=意味するもの)とシニフィエ(signifié=意味されるもの)という二面性をそなえている。さらに、ことばは、発する人と受け止める人がいて成り立つ記号であり、発した人の意味と受け止める人の意味の二重性をそもそも持っていると考えられる。

▶「来たるべき辞書のために」は月2回(第1、3水曜日)の更新です。次回は10月5日(水)、新シリーズがスタート。清泉女子大学今野教授の担当です。

ジャパンナレッジの「日国」の使い方を今野ゼミの学生たちが【動画】で配信中!

日本国語大辞典

“国語辞典の最高峰”といわれる、国語辞典のうちでも収録語数および用例数が最も多く、ことばの意味・用法等の解説も詳細な総合辞典。1972年~76年に刊行した初版は45万項目、75万用例で、日本語研究には欠かせないものに。そして初版の企画以来40年を経た2000年~02年には第二版が刊行。50万項目、100万用例を収録した大改訂版となった

筆者プロフィール

今野真二こんの・しんじ

1958年、神奈川県生まれ。早稲田大学大学院博士課程後期退学。清泉女子大学教授。専攻は日本語学。『仮名表記論攷』(清文堂出版)で第30回金田一京助博士記念賞受賞。著書は『辞書をよむ』(平凡社新書)、『百年前の日本語』(岩波新書)、『図説 日本語の歴史』(河出書房新社)、『かなづかいの歴史』(中公新書)、『振仮名の歴史』(集英社新書)、『「言海」を読む』(角川選書)など多数。

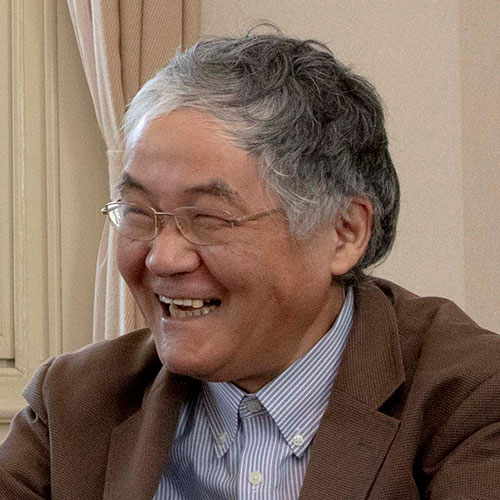

佐藤 宏さとう・ひろし

1953年、宮城県生まれ。東北大学文学部卒業。小学館に入社後、尚学図書の国語教科書編集部を経て辞書編集部に移り、『現代国語例解辞典』『現代漢語例解辞典』『色の手帖』『文様の手帖』などを手がける。1990年から日本国語大辞典の改訂作業に専念。『日本国語大辞典第二版』の編集長。元小学館取締役。

最新10件

- 慣用的な漢字表記 :国語辞書の漢字欄の役割について考える

佐藤宏 2024/02/07 - 慣用的な漢字表記 :「慣用的」とは何か?

今野真二 2024/01/17 - 慣用的な漢字表記 :いつから「天晴」なのか?

今野真二 2023/12/20 - 慣用的な漢字表記 :「熱灰」と「煨」

今野真二 2023/12/06 - 特別篇:中村正直と『西国立志編』

今野真二 2023/11/15 - 漢語をめぐって:漢語は「泥沼」か?

佐藤宏 2023/11/01 - 漢語をめぐって:情報強化で得られる「気づき」とは?

今野真二 2023/10/18 - 漢語をめぐって:漢語なのか、漢語風なのか?

今野真二 2023/10/04 - 漢語をめぐって:漢語に注目することの意義

今野真二 2023/09/20 - 使用例:日本国語大辞典は用例によって作られ、用例によって訂正される

佐藤宏 2023/09/06

『日国』に未収録の用例・新項目を募集中!

会員登録をしてぜひ投稿してみてください。

『日本国語大辞典』をよむ

辞書・日本語のすぐれた著書を刊行する著者が、日本最大の国語辞典『日本国語大辞典第二版』全13巻を巻頭から巻末まで精読。この巨大辞典の解剖学的な分析、辞書や日本語の様々な話題や批評を展開。