シリーズ 3 「書くのか、読むのか 」目次

- 1. 今野真二:「亜鉛」は「トタン」と読まれていた? 2019年06月19日

- 2. 今野真二:振仮名という回路 2019年07月03日

- 3. 今野真二:書き方のバリエーション 2019年07月17日

- 4. 佐藤宏:漢字表記の多様性をどのようにとらえるか 2019年08月07日

書くのか、読むのか

Series3-4

漢字表記の多様性をどのようにとらえるか

『日本国語大辞典 第二版』の「あえん(亜鉛)」という項目の「語誌」に、読みは「あえん」だが、「トタン」と読ませている例が多いという趣旨の記述がある。これは初めに「亜鉛」という文字列があり、それをどう読むかあるいは読ませるかという問題設定になっているように見えるが、逆に考えるべきではないか。表記を問題にするときは、書き手はまず「あえん」という語を選び(あるいは「トタン」という語を選び)、次に「亜鉛」という漢字列を当てたと見るのが自然で、その視点が大事だとのご指摘がありました。

これは、表記について、一般の読者にとっては与えられた漢字の「読み」が関心の的になるかもしれないが、学問的には書き手の表語意識から考えることが大事であると言い換えられるでしょうか[1]。あるいは、まず語形があり次に表記が来るというこの視点はむしろ国語辞典の編集にとってこそ必須と言うべきかもしれません。なぜならば、読み=語形を見出しとして言葉の配列を決め、それぞれに当てる漢字を配するのが国語辞典の仕組みとなっているからです。

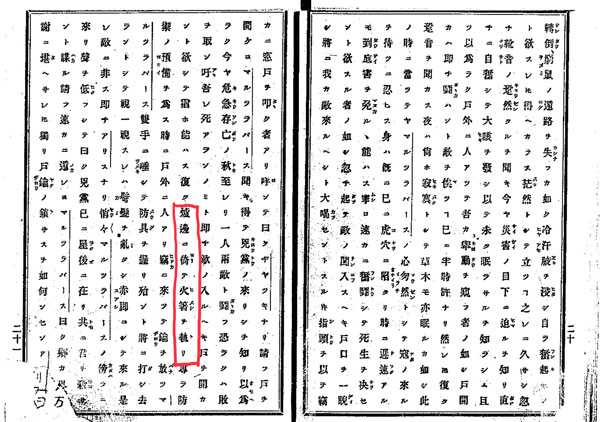

この問題は、前回に話題になった「漢字列」と左右の振り仮名との関係にもかかわってきます。そこでは、左の振り仮名は注を表し、右の振り仮名は読みすなわち語形を表すということでした。たとえば、明治初期の小説の一つ丹羽(織田)純一郎訳の『花柳春話』(1878-79)に、「爐邊ニ倚(ヨリ)テ火箸(ヒバシ)ヲ執(ト)リ」とあります。

この場合、書かれた漢字を本文とし( )に示してある右の振り仮名を付属的なものと見るか、あるいは書き手の意識にはまず「語形=読み」があってそれを表す漢字が選ばれたと、つまり読みと漢字を含んだ全体が本文であると見るかによって、確かに分析の仕方も変わってくるでしょう[2]。用例を採取するにあたっては「読み=語形」を優先する『日本国語大辞典』の編集方法は後者に近いと言えます。とすれば記述についてもそれ相応の書き方が要請されることになりますが、先生は次のようにも指摘します。

これを別の角度から見ると、現代人の「心性」として、当用漢字以来の漢字の読みの固定化によって、「亜鉛」は「あえん」としか読めない、そのように決まっているという意識があるからこそ、明治初期に「トタン」と「読ませている」という言い方にもなるのではないか、と。しかし、明治以前にさかのぼれば、「亜鉛」に「トタン」どころではなくなる。

特に、本格的な洋装本が定着する明治20年(1887)頃までに、幕末まで草双紙を出していた書肆が簡単なボール紙を表紙にした翻訳小説や政治小説、あるいは日本の古典文学を続々と刊行した、いわゆる「ボール表紙本」では、総ルビに近い振り仮名が添えられているだけでなく、奔放な「読み」ならぬ「書き方」が見られる。これはなるべくルビを使わないようにするために漢字の読みを固定化してきた現代の眼からみれば、「過去の日本語」にはかなり自由な書き方があったと感じることにもなります[3]。

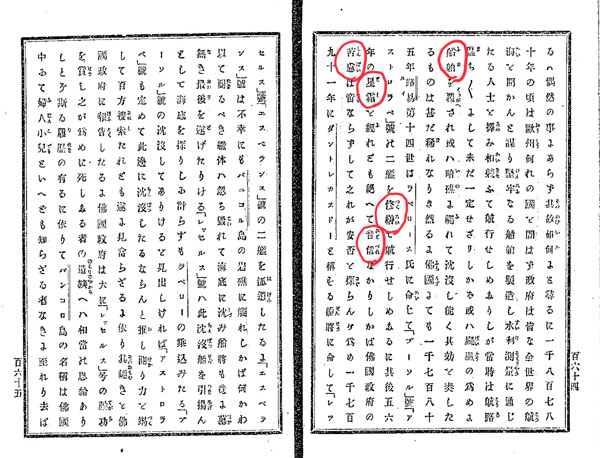

上で引いた『花柳春話』も「ボール表紙本」の一つですが、たとえば、『五大洲中海底旅行』(1887)には「船舶(ふね)」「修繕(つくろひ)」「星霜(とし)」「音信(おとづれ)」などの外に、漢語の読みを別の漢字列にあてる「苦慮(しんぱい)」なども見えてきます。この場合は、「心配」が日常的に口語でも使われてすっかり日本語に融け込み、漢語の意識が薄れているとも読み取れます。

先生はこの「漢語の日本語化」を一つの手がかりにして、明治初期の「漢語辞書」や『言海』の語釈を分析されたこともありました[4]。こと漢字の書き方の多様性については、一般に夏目漱石がよく持ち出されて、「六ケ敷い(むつかしい)」「八釜しい(やかましい)」「非道い(ひどい)」などの当て字が論(あげつら)われもしてきましたが、実はその前にこのボール表紙本のような宝庫があったことに驚かされます[5]。

ところで、漢字表記の多様性を示す工夫として、『日本国語大辞典』の初版では用例で直接示すということしかできなかったのですが[6]、第二版からは従来の「古辞書」欄の拡充に合わせてその表記も分かるようにしたのでした。底本の字形を一つ一つ判断しながらフォントに起こした苦労をついつい思い出します。もちろん、古辞書にあったからといって、必ずしもそれが一般に通用していたとは言えないのですが、少なくとも典拠を示すことによって、そこでは確実に使われたという事実は示せたかと思っています。

このように漢字表記の一つ一つに典拠を示したという意味で、「表記」欄は古辞書だけでなく用例の拡張版でもあるとの認識がありました。先生が『日本国語大辞典』を調べられるときに、真っ先に、その項目の用例と「辞書」・「表記」欄に目が行くようになり「これは便利だ」と思っていただいたことほど嬉しいことはありません。

第二版の編集委員会が始まったときにも、漢字表記の多様性をどのように取り入れるかが議論されました。草双紙や漱石の用例をもっと集中的に取ろうという提案もありましたが、結局、通時的にカバーできて作業としても集中しやすい古辞書から取るということになったと記憶します。とはいえ、いずれも特定の「文字社会」に限定された表記であることにはちがいなく、仮に典拠数が多かったとしても、必ずしも「一般的」「規範的」とは言えないことは確かです。

「用例」と「表記」ついては、凡例とは別にその使用上の注意のようなマニュアルが必要だったかもしれません。この往復書簡ではそれらの見方・扱い方についても言及していければと思います。いずれにしても、明治時代の漢字表記の多様性については、特に注目する必要がありそうです。先生はこうも書かれています。

明治期の文献をながめていると、日本語と漢字とをめぐって、明治までに行なわれたこと、あったことのすべてが、明治という「湖」に流れ込んでいるというような感覚になることがある〔『漢字からみた日本語の歴史』(ちくまプリマー新書、2013.07)、151ページ〕

「『西国立志編』強化隊」ならぬ、「ボール表紙本強化隊」といったようなものを組織し、採取する本をバランスよく絞って集めてみるのもいいかもしれませんね。

- [1] これは、『仮名表記論攷』以来、今野先生の一貫した見方でもあると思われます。「漢字と仮名とによる日本語の表記システムにおいて漢字の果している役割はおおきいが、その主たるものとして表語と分節とがあげられよう」〔今野真二著『仮名表記論攷』(清文堂出版、2001.01)、232ページ〕

- [2] 「これまで当たり前のように「本文」とよびならわされてきたものを、言語の学からみた時に、どのようにとらえ、どのように設定するべきかについて充分に検討し直しておく必要があると考える」〔今野真二著『文献日本語学』(港の人、2009.11)、40ページ〕

- [3] 「「ボール表紙本の資料性」の特徴を端的に表現するならば、それは「多様性」ということに尽きるかもしれない。〈略〉「日本語表記の歴史」は簡単には描けない。それは、つねに、幾つかの選択可能な表記体が存在しているからである」〔今野真二著『ボール表紙本と明治の日本語』(港の人、2012.10)、216ページ〕

- [4] cf.『漢語辞書論攷』(港の人、2011.10)、『『言海』と明治の日本語』(港の人、2013.09)、『「言海」を読む』(角川選書、2014.06)

- [5] その日本語表記の多様性が「過去の日本語」だけでなく、現代にも生きている例としてサザンオールスターズの歌詞やコミックの吹き出しについても言及しているのが、今野真二著『振仮名(ふりがな)の歴史』(集英社新書、2009.07)でした。

- [6] ふつうの辞書ではスペースを節約する意味もあって、見出し項目の用例を示すときに、その見出し語形を省略して「―」などに替えてしまうのですが、『日本国語大辞典』では、底本どおりの表記(常用漢字表の字体を採用しつつ、表外字は正字を使うといった細則はありますが)を示し、振り仮名があればそれもルール(見出し語の部分を片仮名にし、拗促音は小字で示すなど)に従って忠実に示すようにしています。これも漢字表記の多様性に対応するための工夫です。

▶「来たるべき辞書のために」は月2回(第1、3水曜日)の更新です。次回(8/21)は今野真二さんの担当で特別編をお送りします。

ジャパンナレッジの「日国」の使い方を今野ゼミの学生たちが【動画】で配信中!

日本国語大辞典

“国語辞典の最高峰”といわれる、国語辞典のうちでも収録語数および用例数が最も多く、ことばの意味・用法等の解説も詳細な総合辞典。1972年~76年に刊行した初版は45万項目、75万用例で、日本語研究には欠かせないものに。そして初版の企画以来40年を経た2000年~02年には第二版が刊行。50万項目、100万用例を収録した大改訂版となった

筆者プロフィール

今野真二こんの・しんじ

1958年、神奈川県生まれ。早稲田大学大学院博士課程後期退学。清泉女子大学教授。専攻は日本語学。『仮名表記論攷』(清文堂出版)で第30回金田一京助博士記念賞受賞。著書は『辞書をよむ』(平凡社新書)、『百年前の日本語』(岩波新書)、『図説 日本語の歴史』(河出書房新社)、『かなづかいの歴史』(中公新書)、『振仮名の歴史』(集英社新書)、『「言海」を読む』(角川選書)など多数。

佐藤 宏さとう・ひろし

1953年、宮城県生まれ。東北大学文学部卒業。小学館に入社後、尚学図書の国語教科書編集部を経て辞書編集部に移り、『現代国語例解辞典』『現代漢語例解辞典』『色の手帖』『文様の手帖』などを手がける。1990年から日本国語大辞典の改訂作業に専念。『日本国語大辞典第二版』の編集長。元小学館取締役。

最新10件

- 慣用的な漢字表記 :国語辞書の漢字欄の役割について考える

佐藤宏 2024/02/07 - 慣用的な漢字表記 :「慣用的」とは何か?

今野真二 2024/01/17 - 慣用的な漢字表記 :いつから「天晴」なのか?

今野真二 2023/12/20 - 慣用的な漢字表記 :「熱灰」と「煨」

今野真二 2023/12/06 - 特別篇:中村正直と『西国立志編』

今野真二 2023/11/15 - 漢語をめぐって:漢語は「泥沼」か?

佐藤宏 2023/11/01 - 漢語をめぐって:情報強化で得られる「気づき」とは?

今野真二 2023/10/18 - 漢語をめぐって:漢語なのか、漢語風なのか?

今野真二 2023/10/04 - 漢語をめぐって:漢語に注目することの意義

今野真二 2023/09/20 - 使用例:日本国語大辞典は用例によって作られ、用例によって訂正される

佐藤宏 2023/09/06

『日国』に未収録の用例・新項目を募集中!

会員登録をしてぜひ投稿してみてください。

『日本国語大辞典』をよむ

辞書・日本語のすぐれた著書を刊行する著者が、日本最大の国語辞典『日本国語大辞典第二版』全13巻を巻頭から巻末まで精読。この巨大辞典の解剖学的な分析、辞書や日本語の様々な話題や批評を展開。