シリーズ 5 「難波の葦は伊勢の浜荻 」目次

- 1. 今野真二:「同定」について 2019年11月06日

- 2. 今野真二:「ありかた」と「いきかた」 2019年11月20日

- 3. 今野真二:『重訂本草綱目啓蒙』をめぐって 2019年12月04日

- 4. 佐藤宏:「記録」を旨とする辞書でありつづけるために 2019年12月18日

難波の葦は伊勢の浜荻

Series5-4

「記録」を旨とする辞書でありつづけるために

『日本国語大辞典』が、第二版で新しく試みたこととして、引いた用例の文献に成立年、刊行年を入れたこと、言葉の意味や用法についてその歴史や位相などを解説するコラム「語誌」欄を設けたこと、古辞書の多様な表記を示したことなど、様々にありますが、生物名にラテン語による世界共通の学名を入れたこともその一つでした。これは植物を担当してくださった大場秀章先生 [1] のご提案により、編集委員会でも検討されて決まったことです。百科事典や図鑑では当たり前のように入っている情報ですが、国語辞典として取り入れるのはおそらくこれが初めてだったと思います。

一般に通用している生物名と学名との同定については、大場先生を中心とした専門の方々による確かな手続きのもとに進められました。学名はリンネ(1707-1778)によって確立された科学的な命名法によるもので世界共通ですから、少なくとも学名による指示物はそれ以外のものではあり得ないという客観性が保証されていると言ってもいいかも知れません。現在のネット時代にあっては、この学名をもとに国を超えて様々な情報とリンクしていくことも可能でしょう。もはや国際的に共有される学名が何を指すかは間違えようもないのですが、通用している植物名となると、時代によって異なり、地域によって違ってくることがままあります。

今野先生が、幼少期を過ごされたという鎌倉地方では、ウラシマソウ(浦島草)をマムシグサ(蝮草)と呼んでいたというお話もその典型かも知れませんね。『日本国語大辞典』によれば、いずれもサトイモ科の多年草で有毒植物とありますから、専門家でもなければなかなか見分けがつかないような気がします。よく知られている例としては「鈴虫」と「松虫」があります。リーン、リーンと鳴くのが鈴虫で、チンチロリンが松虫であると言われるようになるのは近世以降のことで、平安時代までは全く逆に理解されていたという説もあります [2] 。また、「いんげんまめ(隠元豆)」は関西で「ふじまめ(藤豆)」のことを言うと言われ、これを中国から伝えた隠元禅師がそもそも伝えたものはフジマメだったという説もあるようです [3] 。

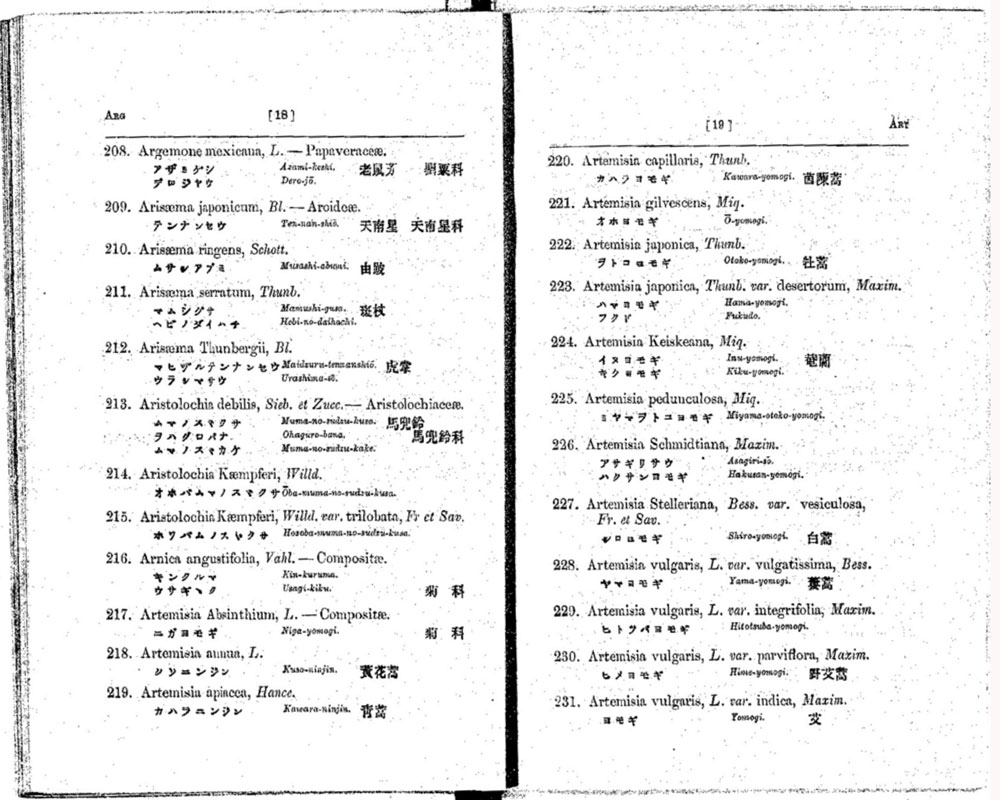

同じ呼び名でもその指示物は時代によって違うことがあるとすれば、それを調べる手がかりは主に文献と図版ということになります。地域によって違う場合は、それが現在であるならば、それぞれその呼び名で指している物を比べてみることはできそうです。そこで得られる情報をもとに、その呼び名が学名とどのように関わるのかという点が次に問題になります。日本で最初に、通用名と学名を関連づけた書物は松村任三の『日本植物名彙』(1884)と言われています。しかし、そこで初めて学名が付けられたのではなく、それ以前に、オランダのシーボルトなど西洋から日本にやってきて植物の研究をした学者たちが学名を付け始めていたのですが、それが実際に和名で何を指しているのかは調べ直さなければならなかったと言います。「はしがき」に、

わみゃう(和名)とかんみゃう(漢名)とは、草木図説、本草図譜、本草啓蒙、本草薬名和訓鈔、物品識名、品物名彙、植物名実図考、のほん(本)どもよりとりいでつ。そのほかこいしかハ(小石川)のしょくぶつゑむ(植物園)にてとなへるな(名)をも、まじへとり [4]

とあり、このときにとりわけ役に立ったのが、フランスのフランシェとサヴァティエも引用していた岩崎灌園の『本草図譜』や飯沼慾斎の『草木図説』だったということです。

『日本植物名彙』本文より。見出しは学名でアルファベット順に配され、和名(カタカナ、ローマ字)、漢名の順に示されている。211に「マムシグサ」212に「ウラシマサウ」が見える。(国立国会図書館デジタルコレクション)

このように明治以前の植物名の多くを学名とリンクさせた『日本植物名彙』は、その後の近代日本植物学の出発点になったとも言われています。『日本国語大辞典』ではこの文献から網羅的に用例を引いており、その件数は2,745件に上ります。旧来の植物名は学名が付くことによって、学問上の用語にもなったわけですから、この文献から引かれた用例は近代植物学上の初出であるとも言えます。また、これを参照することによって、植物名の語釈で「異名」「古名」の区別も付けられるようになり、ある呼び名について〈植物「○○」の異名〉あるいは〈植物「◯◯」の古名〉などと記述することも可能になりました。

とは言え、それでもなお、「名称と実体」という根本問題は残ります。国語辞典は「ことば」を扱い、百科事典は「ことがら」を扱うとはよく言われますが、広く捉えれば「ことがら」にしたところで「ことば」で捉えて初めて理解できることを考えれば、その境界を画定するのは至難の技です。また、ことがらは世界の中の事物や事件や歴史についてのことがらであり、それは常に変化して止みません。もちろん、ことばも常に変化するものとは言え、ことがらに比べれば緩やかで基本語彙の多くは古くから使われ続けていることもまた確かです [5] 。それで変化が緩やかな「ことば」を中心にした「国語項目」と、変化の絶えない事物を扱う「百科項目」を分けて考えるということも行われてきました。国語辞典の場合は小型辞典なら国語項目が中心となり、中型以上の辞典になると百科項目も積極的に加えたものになるのが普通です。

ことばを手がかりに調べるのであれば、国語でも百科でも一緒に引けた方が便利なのは確かで、紙の辞典の時代には、百科総合と謳われた『広辞苑』『大辞林』『大辞泉』などの20万語以上のクラスの国語辞典が一家に一冊と言われるほどに広く使われてきました。しかし、インターネットが普及し始めてからの政治や経済や社会、科学や産業の変化には目覚ましいものがあり、それを反映させるには紙媒体では追いつかなくなっているのが実情ではないでしょうか。もちろん、変化に伴って一過性の言葉も増えていることは事実で、10年ぐらいのスパンで考えて言葉の定着度を見極めてから取り上げるという方法はあり得ます。そうなると、記録を旨とする辞典ならともかく、実用的にどうなのかという別の問題が出てきそうです。

そういう点では、デジタルの辞書であれば、変化に常に対応していけるという利点があります。ただし、紙の新語辞典であれば、例えば『現代用語の基礎知識』のようにバックナンバーを辿ることによって言葉の記録、歴史として見直すこともできるのですが、デジタルの世界では変化に応じて上書きできる反面、この記録、歴史という部分が見失われてしまいがちです。これをどうフォローするのか、古いバージョンをどう保存するのかが、おそらくこれからの重要な課題になってくるでしょう。もっとも、それが常時改訂のような流れになったときに、そもそも旧来のバージョンという考え方が通用するのかどうかもまだ定かではありません。むしろ個々の項目のヒストリー(訂正加筆の履歴)をどう保存し、かつ現在に反映させるのかという問題になるのかもしれません。

せめて『日本国語大辞典』は、実証主義および歴史主義という編集の基本方針に従って、記録を旨とする辞典であり続けられればと思います。先生のおっしゃる、ある言葉が過去の文献に使われていて、それを見出しにした場合、過去の文献にどのように載せられているかという側に立って語釈を記す「ありかた」を基本姿勢とするのが『日本国語大辞典』だと言うべきかもしれません。その上で、その言葉はどのように使われてきたのか、その結果今ではどのように使われているのかと考えてブランチ(意味分枝)を構成し、その流れの全体を説明したり、語誌的な記述を補ったりする「いきかた」を模索することもその「ありかた」に含まれているものと考えます。

- [1] 植物学者。東京大学名誉教授。専門は、植物分類学、植物文化史。主な著書に『秘境・崑崙を行くー極限の植物を求めて』(岩波新書、1989)、『森を読む』(岩波書店、1991)、『植物学と植物画』(八坂書房、1996)など。

- [2] 『日本国語大辞典 第二版』「すずむし(鈴虫)」の補注と「まつむし(松虫)」の語誌を参照。

- [3] 『日本国語大辞典 第二版』「いんげんまめ(隠元豆)」の(1)と(2)を参照。

- [4] 読みやすさを考慮して、適宜、句読点を補い、また、〈わみゃう(和名)とかんみゃう(漢名)とは〉のように原文の仮名の一部に漢字を当てて補いました。

- [5] 国立国語研究所の一連の語彙調査の出現頻度順の上位リストを参照。例えば、『現代雑誌200万字言語調査語彙表』(2006)「度数順語彙表(自立語)」では、1.する(為)2.いち(一)3.に(二)4.いる(居)5.じゅう(十)6.さん(三)7.ご(五)8.まん(万)9.にじゅう(二十)10.いう(言)...14.こと(事)15.なる(成)...20.ある(有)21.えん(円)22.れる・られる...27.ない(無)...などと並ぶ。

画像をクリックすると拡大で表示されます。

▶「来たるべき辞書のために」は月2回(第1、3水曜日)の更新です。年明けは1月15日(水)から再開。今野真二さんの担当です。

ジャパンナレッジの「日国」の使い方を今野ゼミの学生たちが【動画】で配信中!

日本国語大辞典

“国語辞典の最高峰”といわれる、国語辞典のうちでも収録語数および用例数が最も多く、ことばの意味・用法等の解説も詳細な総合辞典。1972年~76年に刊行した初版は45万項目、75万用例で、日本語研究には欠かせないものに。そして初版の企画以来40年を経た2000年~02年には第二版が刊行。50万項目、100万用例を収録した大改訂版となった

筆者プロフィール

今野真二こんの・しんじ

1958年、神奈川県生まれ。早稲田大学大学院博士課程後期退学。清泉女子大学教授。専攻は日本語学。『仮名表記論攷』(清文堂出版)で第30回金田一京助博士記念賞受賞。著書は『辞書をよむ』(平凡社新書)、『百年前の日本語』(岩波新書)、『図説 日本語の歴史』(河出書房新社)、『かなづかいの歴史』(中公新書)、『振仮名の歴史』(集英社新書)、『「言海」を読む』(角川選書)など多数。

佐藤 宏さとう・ひろし

1953年、宮城県生まれ。東北大学文学部卒業。小学館に入社後、尚学図書の国語教科書編集部を経て辞書編集部に移り、『現代国語例解辞典』『現代漢語例解辞典』『色の手帖』『文様の手帖』などを手がける。1990年から日本国語大辞典の改訂作業に専念。『日本国語大辞典第二版』の編集長。元小学館取締役。

最新10件

- 慣用的な漢字表記 :国語辞書の漢字欄の役割について考える

佐藤宏 2024/02/07 - 慣用的な漢字表記 :「慣用的」とは何か?

今野真二 2024/01/17 - 慣用的な漢字表記 :いつから「天晴」なのか?

今野真二 2023/12/20 - 慣用的な漢字表記 :「熱灰」と「煨」

今野真二 2023/12/06 - 特別篇:中村正直と『西国立志編』

今野真二 2023/11/15 - 漢語をめぐって:漢語は「泥沼」か?

佐藤宏 2023/11/01 - 漢語をめぐって:情報強化で得られる「気づき」とは?

今野真二 2023/10/18 - 漢語をめぐって:漢語なのか、漢語風なのか?

今野真二 2023/10/04 - 漢語をめぐって:漢語に注目することの意義

今野真二 2023/09/20 - 使用例:日本国語大辞典は用例によって作られ、用例によって訂正される

佐藤宏 2023/09/06

『日国』に未収録の用例・新項目を募集中!

会員登録をしてぜひ投稿してみてください。

『日本国語大辞典』をよむ

辞書・日本語のすぐれた著書を刊行する著者が、日本最大の国語辞典『日本国語大辞典第二版』全13巻を巻頭から巻末まで精読。この巨大辞典の解剖学的な分析、辞書や日本語の様々な話題や批評を展開。