シリーズ 21 「用例について 」目次

- 1. 今野真二:小型辞書の用例 2022年10月05日

- 2. 今野真二:実例を用例とする 2022年10月19日

- 3. 今野真二:用例採取の仕方 2022年11月02日

- 4. 佐藤宏:用例は辞書の生命。 2022年11月16日

用例について

Series21-4

用例は辞書の生命。

1.辞書に示される例文の種類。

辞書の語釈の後に示される例文は「用例」と呼ばれることが多く、ときに「作例」と呼ばれたり「実例」と呼ばれたりすることもありますが、これらにはどのような違いがあるのでしょうか。『日本国語大辞典』の編集部内では、「用例」とは典拠のある「実例」のことをいい、典拠のない例文・例句は「作例」と呼んでいました。しかし、一般には「作例」といえば、詩や文章の手本あるいは模範と解説する国語辞典がほとんどでした。私たちが編集を進めるうえで、典拠のない例をあえて「作例」と呼んだ理由は——出典にもどって確認する作業が伴う「用例」と、そうでないものとを区別する必要があったからでもありますが——、 松井栄一先生の次の一文に集約されています。

〈「用例」というのは、見出し語が、具体的な表現の中でどう使われたか、また、どう使われているかという実例である。そして、これには二種類ある。一つは、文字に表わされたものを、典拠を示して引用するものである。もう一つは、ふだんの言語生活の経験から、この語はこういうふうに使うのだという一例を、典拠をあげずに示すものである。前者は、出典を明示する用例、後者は、いわば慣用表現の呈示ないしは執筆者編集者の作例である〉〔松井栄一著『国語辞典はこうして作る』(港の人、2005)、p.145〕

2.「用例」ということばはどのように用いられてきたか。

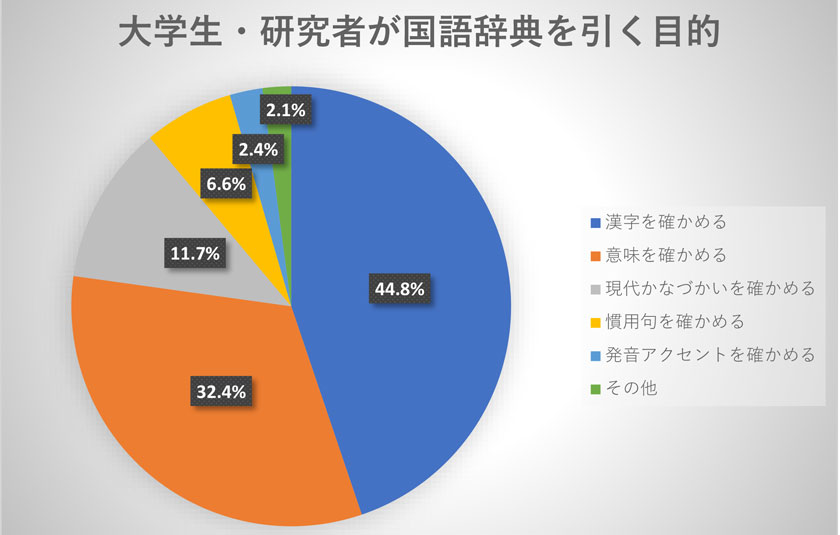

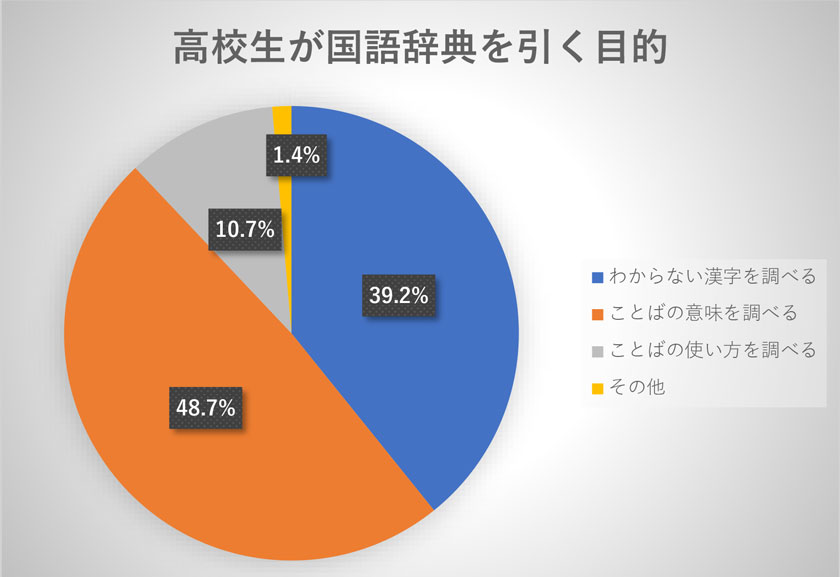

一般に、辞書の「用例」といえば、そのことばを用いた例という意味で、ことばの使い方を示すものであると考えられています。特に外国語辞典では、用例が多く示されていればいるほど役に立つという経験は、学生時代には誰しもが持っているのではないでしょうか。しかし、国語辞典の場合は、ことばの意味と書き方を調べるために引くことが多く、使い方については手紙や文書など改まった場面以外ではあまり必要とされていなかったと思われます[1]。したがって、「用例」は、あれば使い方が分かって便利なこともあるぐらいの位置づけではなかったでしょうか。まして、その「用例」が実際に使われている「実例」であるのか、あるいは執筆者の内省によって使い方を示した「作例」であるのかには、ほとんど関心が払われてこなかったのが実情であると思われます。

それでは、「用例」ということばはいつ頃からどのような意味で使われ始めたのか。『日本国語大辞典 第二版』の「用例」を引くと次のように記述されています。

語釈に、「使用してある例」「引用例」とあるので、これは実際に使われている例という意味にとれます。ただし、「用い方の例」だけは、それが実際の例であるのか、あるいは内省によるものであるのかは必ずしも判然としないものの、引用されている山田美妙『日本大辞書』の「用例などの証拠」という記述を見れば、文脈上は「(証拠となるような)用い方の例」すなわち「実例」という風に解釈され得る。そうだとすれば、『日本国語大辞典』は「用例」を「実例」すなわち実際に用いられている例と意味づけていることになります。ちなみに、『日本国語大辞典』の初版の語釈は第二版と変わりませんが、『大日本国語辞典 第四巻』(冨山房ほか、1919)では「用ひたるためし。使用せる例証」と説明しており、より「実例」の意味に近い記述になっていました[2]。

他の国語辞典を見ると、「用例」が見出しとなるのは『辞林』(三省堂書店、1907)が早く、語釈に「使用せるためし」とあって、それはのちの『広辞林』(三省堂、1925)にも引き継がれます。一方、『辞苑』(博文館、1935)には「用ひてあるためし。用法の例」とあり、『広辞苑』(岩波書店、1955)で「用いてある例。用法の例」となります。それが『広辞苑 第七版』(2018)では、「ことばなどの、実際に用いられた例。使い方の例。「―を示す」「―集」」となり、『辞苑』『広辞苑』は、実際に使われた例と使い方の例を並べて示していることになります。ちなみに、『明解国語辞典』(三省堂、1943)には「実際に用ひられた例」とあり、『三省堂国語辞典』(1960)と『新明解国語辞典』(三省堂、1972)がその記述を引き継ぎます。しかし、『三省堂国語辞典』は第四版(1992)から別ブランチとして「使い方の例」を新たに加え、第八版(2022)に至っています。

これらの辞書の意味記述の流れを見ると、もともと漠然と実際の例を指していたが、用例を示すことは同時に使い方を示すことでもあるところから、用法を示すだけの例についても区別せずに「用例」ということばを使っていたと思われます。それが、『三省堂国語辞典 第四版』で初めて、「実際の例」と「使い方の例」の二つの意味を明確に区別するようになります。『三省堂国語辞典』といえば、他の辞書に先んじて新語を掲載することで知られていますが、それを立項するに際しては、見坊カード以来の伝統で[3]、実際に用例を集めたうえでその存在を確かめ、用法についても実例をもとに内省を加えて具体的に示すという作業をしてきたと思われます。つまり、作例でも実例を踏まえた用例であるとの確信から、「用例」に新たなブランチを設けて区別したともいえそうです。

3.「作例」に加わった新しい意味。

次に、「作例」ということばについてはどうでしょうか。『日本大辞林』(1894)に「つくりたるれい。こしらへたるあと」とあるのが早く、『ことばの泉』(大倉書店、1898)に「すべて、詩歌、文章などの、古来より作りたるならはし」とあり、『辞林』(1907)には「詩文などを作るてほんとして示したるもの」とあります。以降、詩文の手本とする趣旨の解説が続きますが[4]、『日本国語大辞典』(初版 第八巻、1974)で初めてブランチ2として「辞書で、見出し語の用法を明確にするためにその語を入れて作った例文」が加わることになります。『三省堂国語辞典』は第三版(1982)から「〔辞書で〕著者が作った用例」というブランチが立ち、「文章・詩の作り方の模範例」としていた『新潮国語辞典』(1965)も現代語を中心とした『新潮現代国語辞典』(1985)で「辞書などで、つくった用例」が加わります。それ以降はほとんどの国語辞典で言及されるようになりました。

一方、「実例」についても調べてみますと、『辞林』(1907)に「実際ありしためし」とあり、『大日本国語大辞典 第二巻』(1916)に「実際にありし例。事実の例証」とあります。『辞苑』(1935)に「実際にあったためし」とほぼ同義の記述が引き継がれ、大きな変化はないと言えます。ただし、「用例」「作例」が主にことばに関する例文という意味で用いられるのに対し、「実例」はことばだけに限らず、事件や案件など物や事柄の存在に関わる例文が多く、適用範囲も広いという違いがあるように思われます。実際の例という「実例」の概念に、ことばに関する「用例」という概念が含まれ、「作例」は「用例」を踏まえているか踏まえていないかにかかわらず、ある意味ではそれ自身が作り方の見本としての典拠となる例文であるといえるかもしれません。

作例が問題になるとすれば、それが執筆者・編纂者の主観によって作られているという側面です。作例の客観性はどのように担保されるのでしょうか。そこで、例文について編集部で議論したり、既存の辞書を参考にしたりするということにもなるのですが、実は、執筆者のセンスと力量が問われる部分でもあります。とはいえ、どのような資料をもとにした例文であるのかという、その根拠を問われることに変わりはなく、執筆者•編纂者は典拠が明確な用例による裏付けを心がけなければなりません。編集部でその用例カードを保管していつでもアクセスできるようにしつつ、公開されている諸々のコーパスのような言語資料体を利用すれば、検索によって大量のデータから裏付けることもできるでしょう。さらに公開コーパスをもとに、一定の方法で作られた例文であれば、第三者が検証することもある程度は可能になると思われます[5]。

4.「用例」を見つける楽しみ。

もっとも、与えられたことばの例文を見つけるだけでは、既存の辞書以上の充実は望めないし、発展性がないどころか、そのような作業は苦痛にもなりかねません。検索しながら何かを発見するという楽しみがないと用例採集は必ず行きづまります。これはコーパスが利用できる現在だけの話ではなく、紙が資料の全てだった時からそうだったのではないでしょうか。松井栄一先生は、『日本国語大辞典』が企画されたときに、教職を投げうって用例採集に専念することにしたという話は知られています。当初は既存の見出し項目には用例が少なく、各時代や分野については専門部会を設けて用例を採集したが、特に近現代語などは一から補わなければならないのがほとんどだったといいます。まずは既存のことばの用例を探すためにもそれだけに集中する時間が必要になった、と次のように述べています。

〈初めのうちは、自分で拾い出した言葉がどのくらい役に立つか不安だったので一つ一つ『大日本国語辞典』と照合して確かめながら進めたが、これはなかなか面倒な作業であった。しかし、一万枚ほどこなすうちに、どんな言葉の用例が乏しいかおよその見当がつくようになった。このカード作りは、当面の辞典作りにおいて用例を補充するというねらいももちろんあったが、時間的に間に合わない分は、改訂の際など先々の仕事に役立てばよいというくらいの考えで始めたのである〉〔松井栄一著『国語辞典にない言葉』(南雲堂、1983)、p.34-35〕

正確を期すには総索引のようなものを作るに越したことはないが、コンピュータが使えない当時としては時間と手間がかかるうえに無駄も多くなるので、どうしても拾うことばを選ばなければならない。選択の目安は『大日本国語辞典』との照合という経験を積むことによりある程度カンが働くようになっていた。そのカンを頼りにカードを作り、それを重ねることによってさらにカンが研ぎ澄まされるようになった。しまいには、〈発掘されるのを待っている言葉たちの声が聞えるような気がしてならな〉〔同書、p.35〕くなると松井先生は述べています。それが現在では、テキストがどんどんデジタル化され総索引化されつつあるといってもよい状況にあり、用例を裏付けたり補ったりする作業はだいぶやりやすくなっています。

確かに、ことばの用例を必要に迫られて探すには便利な世の中になりました。それは与えられた課題を処理しやすくなったということであり、ゆくゆくは機械で済ませられるようになるのかもしれません。しかし、辞典編集者は自らの関心によって用例を拾います。さまざまな検索の経験を積み重ねてその関心を深めるにしたがい、新たなことばや用例に出会うというカンも働くようになります。その経験は、日常生活におけることばのセンサーとも連動してくるわけで、それはそれで楽しいことではないでしょうか。出会いの経験のありようは、時代とともに変わるでしょう。しかし、このような経験こそが〈生きた材料から言葉を拾い、生きた実例を集め〉〔前掲『国語辞典はこうして作る』、p.19〕るということであり、辞書の生命を裏付けることになるのだろうと考えます。

- [1]雑誌『言語生活』(1984年4月号)の文系理系の学生と研究者144名を対象にしたアンケート調査では、漢字を確かめる44.8%、意味を確かめる32.4%、現代かなづかいを確かめる11.7%、慣用句を確かめる6.6%、発音アクセントを確かめる2.4%、その他2.1%となっている。また、同年に「現代日本語研究会」が都内の高校8校、男女918名を対象に行ったアンケート調査では、わからない漢字を調べる39.2%、ことばの意味を調べる48.7%、ことばの使い方を調べる10.7%、その他1.4%という数字が確認できる。紙の辞典が全盛の1984年に行われた古いデータではあるが、漢字と意味を調べるために引くという回答が多い。電子時代の、さらに広範な調査を待ちたいが、この傾向はあまり変わらないのではないか。

- [2]ちなみに、大槻文彦『言海』に「用例」の見出しはないが、「語法指南」(第一冊、1889)では、「古書ニ、偶、其用例ノ存セザルモノカ」(p.23)「古書ニ用例アルヲ見ズ」(p.38)などの例が見られ、これは明らかに古書の実例について述べている。一方、たとえば助詞「ぞ」の解説中で、「左ノ用例ニ就キテ知ルベシ」と記して、「花ぞ落ツル」「月ぞ澄メル」「行クぞ善キ」…(p.57)と典拠なしに例を並べることもある。もちろん、大槻文彦は全て実例から拾っていると思われ、いちいち典拠を記すまでもないと判断したものであろう。

- [3]『三省堂国語辞典』の生みの親とも言われる辞典編纂者・見坊豪紀が、ことばの用例を採集するために作ったカード。50年をかけて約150万枚のカードを作成している。短冊型のカードに、新聞や雑誌などから切り抜いた用例を貼り付け、日付と典拠が分かるようにしたもの。このカードをもとに『三省堂国語辞典』が編まれ、あるいは雑誌『言語生活』(筑摩書房)などに注目すべき言葉をピックアップして紹介し、単行本『ことばのくずかご』(筑摩書房)シリーズとしてもまとめられた。

- [4]『大日本国語辞典 第二巻』(1916)に「詩文などを作るに模範となるもの。用例」とある。以降、『広辞林』(1925)に「詩文などを作るてほん」、『辞苑』(1935)に「詩文などを作る手本」、『明解国語辞典』(1943)に「作り方の・手本(実例)」、『ローマ字で引く国語新辞典』(研究社、1952)に「詩や文などを指導する場合に、手本として例にあげるもの[model for composition]」、『例解国語辞典』(中教出版、1956)に「詩文などの作り方の実例・手本。また作品で手本・見本となるもの」、そして『広辞苑』(初版、1955)には「詩文などを作る手本となるもの」とあり、最新の七版(2018)も「詩文などを作る手本となる実例」とほとんど変わっていない。

- [5]調査したコーパス名と日時、キーワードやコロケーションを抽出したときの検索条件、検索結果をまとめる手続きなどがわかれば、更新による多少の変化はあるにしても、ほぼ同じような方法で確認することはできる。その上で、個性を見きわめつつ、そのまとめ方についての議論もできるようになるだろう。

▶「来たるべき辞書のために」は月2回(第1、3水曜日)の更新です。次回は12月7日(水)、新シリーズがスタート。清泉女子大学今野教授の担当です。

ジャパンナレッジの「日国」の使い方を今野ゼミの学生たちが【動画】で配信中!

日本国語大辞典

“国語辞典の最高峰”といわれる、国語辞典のうちでも収録語数および用例数が最も多く、ことばの意味・用法等の解説も詳細な総合辞典。1972年~76年に刊行した初版は45万項目、75万用例で、日本語研究には欠かせないものに。そして初版の企画以来40年を経た2000年~02年には第二版が刊行。50万項目、100万用例を収録した大改訂版となった

筆者プロフィール

今野真二こんの・しんじ

1958年、神奈川県生まれ。早稲田大学大学院博士課程後期退学。清泉女子大学教授。専攻は日本語学。『仮名表記論攷』(清文堂出版)で第30回金田一京助博士記念賞受賞。著書は『辞書をよむ』(平凡社新書)、『百年前の日本語』(岩波新書)、『図説 日本語の歴史』(河出書房新社)、『かなづかいの歴史』(中公新書)、『振仮名の歴史』(集英社新書)、『「言海」を読む』(角川選書)など多数。

佐藤 宏さとう・ひろし

1953年、宮城県生まれ。東北大学文学部卒業。小学館に入社後、尚学図書の国語教科書編集部を経て辞書編集部に移り、『現代国語例解辞典』『現代漢語例解辞典』『色の手帖』『文様の手帖』などを手がける。1990年から日本国語大辞典の改訂作業に専念。『日本国語大辞典第二版』の編集長。元小学館取締役。

最新10件

- 慣用的な漢字表記 :国語辞書の漢字欄の役割について考える

佐藤宏 2024/02/07 - 慣用的な漢字表記 :「慣用的」とは何か?

今野真二 2024/01/17 - 慣用的な漢字表記 :いつから「天晴」なのか?

今野真二 2023/12/20 - 慣用的な漢字表記 :「熱灰」と「煨」

今野真二 2023/12/06 - 特別篇:中村正直と『西国立志編』

今野真二 2023/11/15 - 漢語をめぐって:漢語は「泥沼」か?

佐藤宏 2023/11/01 - 漢語をめぐって:情報強化で得られる「気づき」とは?

今野真二 2023/10/18 - 漢語をめぐって:漢語なのか、漢語風なのか?

今野真二 2023/10/04 - 漢語をめぐって:漢語に注目することの意義

今野真二 2023/09/20 - 使用例:日本国語大辞典は用例によって作られ、用例によって訂正される

佐藤宏 2023/09/06

『日国』に未収録の用例・新項目を募集中!

会員登録をしてぜひ投稿してみてください。

『日本国語大辞典』をよむ

辞書・日本語のすぐれた著書を刊行する著者が、日本最大の国語辞典『日本国語大辞典第二版』全13巻を巻頭から巻末まで精読。この巨大辞典の解剖学的な分析、辞書や日本語の様々な話題や批評を展開。