平安末期から鎌倉初期にかけての源平争乱を描いた軍記物語。

承久の乱(1221)以前に3巻本が成立したとする説があるが定かでない。現存史料によるかぎり,遅くとも1240年(仁治1)当時,《治承物語》とも称した6巻本が成立していたことは確かである。吉田兼好の《徒然草》226段によれば,九条家の出身で天台座主にも就任した慈円に扶持されていた遁世者信濃前司行長が,東国武士の生態にもくわしい盲人生仏(しようぶつ)の協力をえて《平家物語》を作り,彼に語らせ,以後,生仏の語り口を琵琶法師が伝えたという。信濃前司行長については実在が確認できないが,慈円の兄九条兼実の邸に,その家司として仕えた下野守行長がいたし,青 院門跡に入った慈円が,保元の乱以来の戦没者の霊を弔うために大懺法(だいせんぽう)院をおこし,その仏事に奉仕させる,もろもろの芸ある者を召しかかえたことが確かなので,《徒然草》の伝える説には,単なる伝承としてしりぞけられないものがあるだろう。

院門跡に入った慈円が,保元の乱以来の戦没者の霊を弔うために大懺法(だいせんぽう)院をおこし,その仏事に奉仕させる,もろもろの芸ある者を召しかかえたことが確かなので,《徒然草》の伝える説には,単なる伝承としてしりぞけられないものがあるだろう。

成立当時の物語がどのような形態の作品であったかは明らかでないが,遅くとも13世紀末には《保元物語》《平治物語》とともに,琵琶法師が琵琶に合わせて語っていた。その語りの曲節が天台の声明(しようみよう)の影響を受けている事実も,《徒然草》の伝える説の信憑性を証明している。ともあれ,成立後,琵琶法師や寺院の説経師たちの語りが,その原動力となって多様な複数の本文を生み出した。作者として多くの説が古くから行われたのもこのことと関連があろう。すなわち,下野守行長(藤原氏の一流,中山家)の従兄弟にあたる時長をあてる説があるほか,藤原高藤流の吉田資経(すけつね),鎌倉幕府の信任が厚く歌人としても知られ,《源氏物語》の校訂にも参加した清和源氏の光行,文章博士にもなった菅原為長,《太平記》や狂言の作者にも擬せられる天台の学僧玄慧(げんえ),さらには延暦寺の説経の家安居院(あぐい)の人々をあてる説など,いずれも琵琶法師らによって行われた説である。これらすべての人々が物語にかかわったといえるかどうかはわからないが,このようにさまざまな説が行われた背景には,物語がもともと複数の人々によって合作され,さらにそれらに筆を加えて改作が行われたという事情があるだろう。その間の消息を示すかのように,6巻の本文や,さらに2巻の補巻を加えた本のあったことを示す記録があり,現に6巻本の形態を残す延慶本(応永年間(1394-1428)転写)が存在するし,各種12巻本のほか,長門の赤間神宮ゆかりの長門本20巻,さらには48巻の《源平盛衰記》など種々の本文が伝わる。これら諸本の巻数がそのまま記事の量の大小を示すとはいえないが,各編者,伝承者が増補や整理を行ったものと思われる。現在伝わる諸本は,琵琶法師が平家琵琶興行のために寺社を拠点として結成した当道(とうどう)座が,その語りの本文として定めた当道系語り本と,それ以外の非当道系読み本とに大別される。後者の非当道系諸本は,さらに,記事の多い広本系と少ない略本系とに分かれる。当道座では,南北朝期に琵琶法師の巨匠覚一(かくいち)が登場するに及んで一方(いちかた)流と八坂(やさか)流(城方(じようかた)流とも)の分派が生じ,それぞれ異なる本文を持つに至った。一方流の本文は,巻十二の後に,高倉天皇の中宮建礼門院(平清盛の娘)の生涯を六道の体験に擬して語る,物語の総集編ともいうべき〈六道の沙汰〉を中心にすえ,この女院が安徳天皇をはじめ,滅んだ平家一門の亡魂を弔うという〈灌頂(かんぢよう)巻〉を別巻として立てる。八坂流の本文は,このような特別な巻を立てず古い構成を伝え,平家の嫡孫,六代御前(ろくだいごぜん)の処刑,平家断絶をもって物語を閉じる。非当道系の読み本は,東国の資料をとり入れ,伊豆にいた源頼朝の挙兵の経過をくわしく記している。たとえば《源平闘諍(とうじよう)録》は,東国で成立した一異本であるし,《源平盛衰記》ともども,平家の滅亡のみならず,源氏再興の経過をもくわしく記す。それにこれら非当道系諸本には,時衆を含む仏教集団がその成立や伝承に参加したようで,それらが関与する寺院関係の資料や地方の合戦談を大量にとり込んでいる。《平家物語》はこのようにさまざまな諸本の総和としてあるわけで,この点,日本文学の古典として他に例を見ない。

当道系・非当道系諸本のいずれが成立当初の形態をもっとも濃く伝えるかは,説が分かれていてまだ定説を見るに至っていないが,この両系統が早くから存在し,相互に交流しつつ流伝を重ねたことは確かである。そしてこの物語は鎌倉期を通じて,貪婪(どんらん)に外に向かってもろもろの資料や伝承をとり込みつつ変化を重ね,南北朝期に覚一が当道座の組織を確立するとともに,物語としても定着を見るに至った。以後,特に当道系の物語は,一方流(語りの曲節・墨譜を付した江戸期の譜本を含む),八坂流とともに,物語の内部構成や表現を緻密(ちみつ)にする方向をたどった。しかしその後も《平家物語》によりながら,物語にゆかりのある土地ではさまざまな伝承を生み続けたようで,その断片的な抜書が現在も伝わるし,能や室町時代の物語などにも《平家物語》に見られない伝承や叙述がある。しかし現在では,これら種々の諸本や伝承のうち,覚一らが定めた語り本系,特に一方流の本文を《平家物語》と呼ぶのが一般である。以下,この通行の物語に即して述べる。

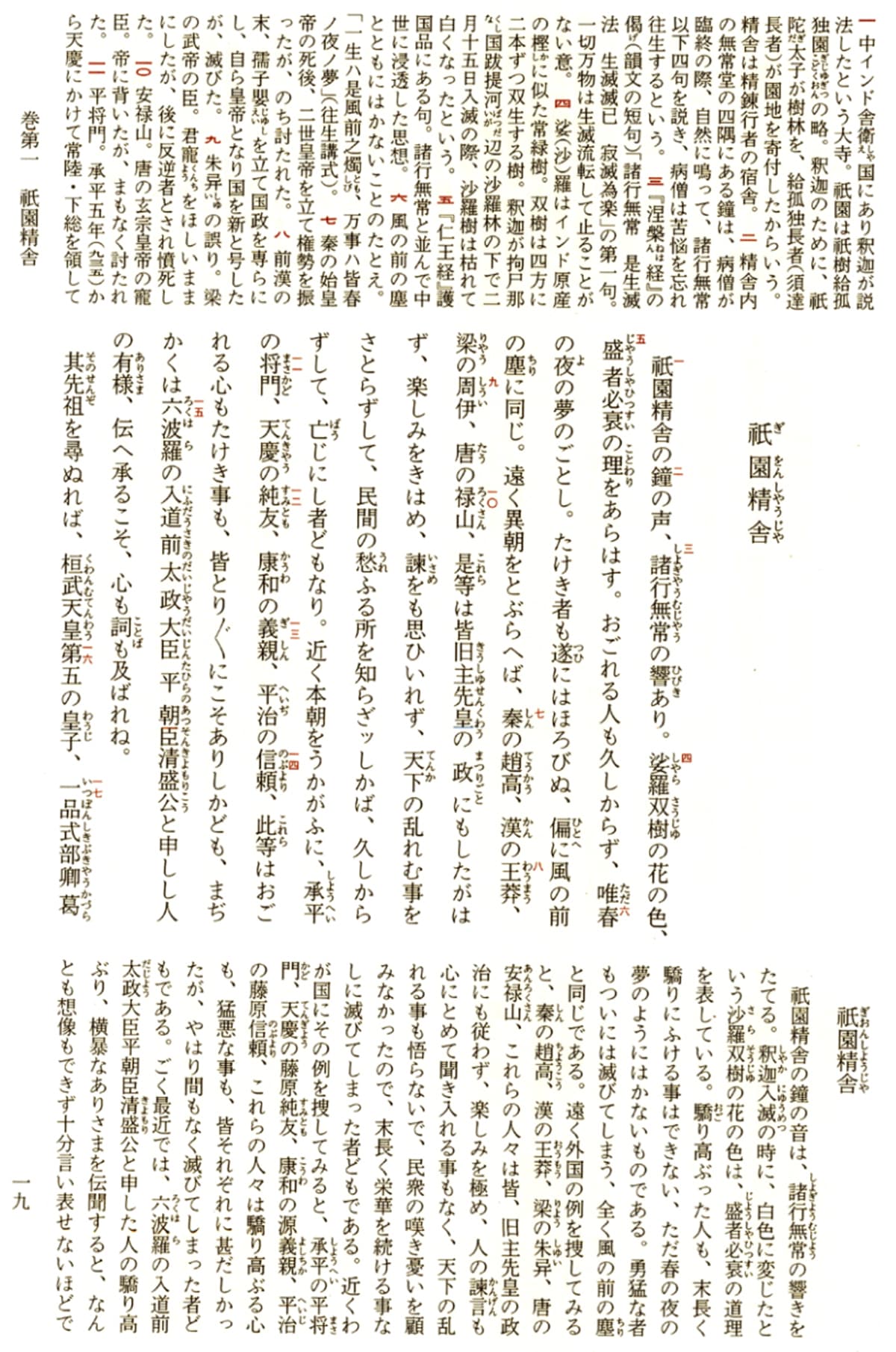

物語の巻一は,四十数年にわたって,天皇と院,摂関家と院側近,延暦寺と南都の寺院など,諸勢力が対立葛藤する複雑な状況の中で,いかに平家が登場したかを描く。巻二から巻十一までは,平家のおごれるふるまいと,木曾義仲,源義経の登場による滅亡の経過を描く。巻十二と灌頂巻は,平家滅亡後の後日談で,建礼門院をはじめ生き残った一門の人々の結末を描く。物語はほぼ年代順に進行し,年代記的な記録の文が核となって,時代の変化を力強く描くが,これに説話や合戦談などがからみ合って展開する。それらが琵琶法師の語りとして語られることにより,説話文学に通う構想と文体(和漢混淆文)を獲得している。また,軍記物語にふさわしく,時代の変革を推し進めた源平両氏の武将,彼らをとりまく群小の英雄,延暦寺や三井寺,興福寺などの僧兵たちの行動を躍動的に語る一方,この変革の波に呑まれた人々の悲劇をもあわせ語り,物語に王朝物語を思わせる抒情性を加味している。

物語の枠組みは,序章〈祇園精舎(ぎおんしようじや)〉の段に,おごれる者の典型として登場する清盛,この清盛の亡き後平家を都から追い出す木曾義仲,この義仲や平家を滅ぼす源義経など,彼らがそれぞれ時代の転換を推し進める過程が軸になっている。しかもそのいずれもが急速に滅んでゆかねばならなかった。そこにある盛者必衰の無常感が物語を貫く大きな縦糸となっている。さらに清盛ら平家一門のおごれるふるまいの犠牲となって悲惨な最期をとげねばならなかった藤原成親(なりちか)や俊寛(しゆんかん)らの怨念が,平家を滅ぼしたとするのも,物語のいま一本の糸である。また平家一門の亡魂を弔うことも,物語を語る重要な契機となっている。この鎮魂の語りは,琵琶をもって霊界との媒介を行っていた琵琶法師にふさわしいものであった。《平家物語》が生仏という琵琶法師の参加をえて作られたとする説の行われたゆえんである。

この物語は南北朝期に一応完成をとげた後も,各ジャンルの文学に影響を与え続けた。たとえば,同じ軍記物語の《太平記》は,しばしば《平家物語》を念頭において,場面や人物像を構成している。《義経記(ぎけいき)》は,義経をめぐる《平家物語》の続編ともいうべき室町期の語り物であり,《曾我物語》は,その流動の過程で《平家物語》から構成上の影響を受けている。さらに能や狂言,幸若(こうわか)舞曲,室町期の物語,江戸期の各種小説,浄瑠璃,歌舞伎から近代の小説や劇に至るまで,直接もしくは間接的に《平家物語》の影響を受けている。その平家琵琶(平曲ともいう)としての音曲は,能,浄瑠璃,幸若舞曲などの中世芸能から,近世・近代の邦楽にも影響を与えた。

→語り物 →軍記 →平曲

《平家物語》は,1177年(治承1)~85年(文治1)の間は特に年代記的叙述が徹底しており,物語が一種の史書として書かれたことを示している。その年代記的性格が目立たないのは,収められた種々の説話がふくらんでいるからである。軍記物語の中でも《平家物語》はもっとも文学的で,このふくらみが著しい。したがって《平家物語》は史実を完全に忠実には記しておらず,虚構や誇張が少なくないから,史料としての取扱いには慎重でなければならない。しかし合戦の実状などの記述は,従軍者の談話に基づくと見られ,虚構を含むとはいえ,文書・記録類に比べて遥かに詳細で内容的にも優れている。また延慶本《平家物語》などには,他に見られない貴重な原史料が収められており(偽文書も含まれるが),史料的価値が高い。当時の思想や生活を知る史料として《平家物語》が重要なことはいうまでもない。厳密な史料批判を行った上で,もっと積極的に史料として活用されるべきものである。

©2026 NetAdvance Inc. All rights reserved.