現存最古の歌集。『万葉集』20巻が現在みる形にまとめられたのはいつか不明。年代の明らかなもっとも新しい歌は759年(天平宝字3)正月の大伴家持(おおとものやかもち)の作だから、最終的な編纂(へんさん)はそれ以後となる。山田孝雄(よしお)は、東歌(あずまうた)のなかで武蔵(むさし)国を東海道に編入していることに注目し、同国の東山道から東海道に移された771年(宝亀2)以後と推定。また徳田浄(きよし)は、『万葉集』の卑敬称法を精査し、巻1から巻16までを746年(天平18)以後753年(天平勝宝5)まで、巻17以下を759年(天平宝字3)6月以後764年正月までの成立とし、そのころ巻16以前の手入れがあり、さらに20巻全体に777年(宝亀8)正月から翌年にかけて手入れが行われたと推測した。同様に巻16までと巻17以降とに二分する考え方を別の視点から展開したのが伊藤博(はく)説で、現在もっとも有力視されている。

伊藤説によれば、巻1から巻16まで(これを第1部という)のうち、もっとも新しい歌は「天平(てんぴょう)十六年(744)七月二十日」の日付をもつ。これに対し第2部(巻17以降)は、少数の例外(3890歌~3921歌)を除けば、746年(天平18)1月から759年(天平宝字3)1月までの作品がすべてである。第1部は「元正(げんしょう)万葉」と称すべき部分で、745年(天平17)以降の数年間に成立、第2部はこれに続いて753年(天平勝宝5)8月以後758年(天平宝字2)初頭までに巻17、18、19の3巻が成り、そののち巻20が加えられた。20巻本を集成した立役者は大伴家持で、現存の形とほぼ等しいものができたのは782年(延暦1)から翌年にかけてであろう。巻1、巻2に関していえば、巻1の前半部が持統(じとう)天皇の発意によって文武(もんむ)朝の初年に編纂され、後半部の追補は712年(和銅5)から721年(養老5)までに行われ、同じころ持統万葉の企図を受け継いで巻2が編まれたと思われる。この巻1、巻2を母胎として16巻本、20巻本に成長して現在の形に至ったのだろうと伊藤はいう。なお問題も残されており、今後も論議が重ねられ、煮つめられてゆくと思われる。

[稲岡耕二]

『万葉集』という書名の意義についても種々の説がある。現在有力な説を大別すると、(1)多くの歌を集めたものとする説、(2)万代・万世まで伝えたい集であるとする説、(3)前掲2説の折衷説、の三つになる。いずれも「万葉」という熟語の用例を和漢にわたって収集し、書名としていずれがふさわしいかを推測する方法による。漢籍に例が多いのは(2)であるが、日本の後代の歌集名には『金葉集』『新葉集』などもみえ、歌を意味する葉の例が拾えるから、『万葉集』がそれらの先例だった可能性も否定しきれない。それに万世の義も加えられて結局両義が含まれていたのではないかという折衷案も生ずるわけで、なお定説が得られない状態である。

[稲岡耕二]

『万葉集』の記載に従えば、もっとも古い歌は仁徳(にんとく)天皇の皇后磐媛(いわのひめ)の作であり、ついで雄略(ゆうりゃく)天皇の御製もみえるが、それらは伝誦(でんしょう)歌で、記載どおりに信ずることはできない。実質的に『万葉集』は舒明(じょめい)天皇の時代(629~641)から始まるとみてよいであろう。7世紀の前半にあたる。それから759年(天平宝字3)まで約130年間の長歌、短歌、旋頭歌(せどうか)、仏足石歌(ぶっそくせきか)など4500首余り、天皇から庶民まで500名近くの歌人の作品を収録しているのであって、その間には文学史的にみてかなり著しい変化も認められる。そこで歌風を概観する場合に普通これを4期に分けている。

[稲岡耕二]

舒明朝から壬申(じんしん)の乱(672)まで。この40年余りは日本古代史のなかでもとくに激動の時期であった。645年(皇極4)6月の蘇我(そが)氏誅滅(ちゅうめつ)のクーデター、同年9月の古人大兄(ふるひとのおおえ)の謀反(むほん)、649年(大化5)の蘇我倉山田石川麻呂(まろ)事件、658年(斉明天皇4)の有間(ありま)皇子の死など血なまぐさい政争が続いたし、その間に大化改新という大改革も行われ、古代国家の基礎が固められた。さらに661年(斉明7)の新羅(しらぎ)征討船団の西征、663年(天智天皇2)の白村江における敗戦と667年の近江(おうみ)遷都など、内外ともに多事多難であった。

第一期の歌が初期万葉歌とよばれて注目されるのは、大化改新ほか数々の事件との関係や人生観・自然観の古代性にもよるが、文字記録との関係から、口誦(こうしょう)的・前記載的な特殊性が認められるためである。この期の歌の特徴を第二期以後と比較しつつ要約すると、集団性、意欲性、自然との融即性、歌謡や民謡とのつながりの深さ、呪術(じゅじゅつ)的性格などがあげられる。集団性、意欲性は芸術的価値を目的とするいわゆる文学意識とは別の限界芸術的性格で、初期万葉歌の多くが宮廷儀礼や民間習俗の場と結び付いていることと関連している。「大和(やまと)には 群山(むらやま)ありと とりよろふ 天(あめ)の香具山(かぐやま) 登り立ち 国見(くにみ)をすれば 国原は 煙立ち立つ 海原は かまめ立ち立つ うまし国そ あきづ島 大和の国は」という舒明天皇の国見歌や中皇命(なかつすめらみこと)の宇智野(うちの)の猟(かり)の歌、近江遷都のときの額田王(ぬかたのおおきみ)作歌など、長歌にはことに場の制約が強く認められる。歌謡や民謡との関係は『万葉集』全般に及ぶ性格ではあるが、初期万葉から第二期にかけてとくに濃密だということができる。この期の相聞(そうもん)歌のほとんどが求婚の問答歌であるのは、歌垣(うたがき)の掛け合いにそれらの源流が求められることを語っているし、668年(天智天皇7)5月5日蒲生野(がもうの)遊猟時の額田王と大海人皇子(おおあまのおうじ)との「あかねさす紫野行き標野(しめの)行き野守は見ずや君が袖(そで)振る」「紫草(むらさき)のにほへる妹(いも)を憎くあらば人妻ゆゑにわれ恋ひめやも」という贈答が、掛け合いの伝統を承(う)ける宴席の即興歌で、いわゆる忍ぶ恋の叙情歌と異質であることも、雑歌(ぞうか)というその部立(ぶだて)や歌詞によって察せられよう。自然との融即性は呪的性格と同様に古代的な自然観や霊魂観を背景とする。自然に霊性を認め、それを畏怖(いふ)しつつそれに依存し、自然と親和融即する傾向をもつのは、日本の風土と農業生活に根ざした必然的なあり方と考えられるが、そうした自然感情のもっとも強く表れているのが初期万葉歌である。

大化改新を経て天智(てんじ)朝になると新国家の体制が樹立され、官人制の拡充、都城への集住、新制度を動かすための舶来の教養など文学的新風を生み出す歴史的条件もほぼ整った。漢詩を〈読む〉こと、およびそれに模して和製の漢詩を〈書く〉ことを通して得た新しい文学の意識が、口誦の歌とは別のことばの世界を人々に印象づけたはずである。そうした海彼の文学の意識が徐々にやまと歌の発想や表現に浸透してゆくのであって、この期の歌が、主観語をあまり用いず、客観的・即事的な表現を主とする限界文芸的性格を残しながら、記紀歌謡より相対的に内面化し、対象の核心を簡浄なことばでとらえる固有の表現美を保持しているのも、口誦の歌謡から記載の叙情歌へまだ脱けきらないその位相を語ると思われる。

[稲岡耕二]

壬申の乱以後、奈良遷都(710)まで。天武(てんむ)朝には強大な専制王権が確立された。皇親政治の実現や政治機構の整備充実とともに、文化的諸事業においても活気に満ちた時期であった。675年(天武天皇4)2月の歌人貢上、681年(天武天皇10)2月の律令(りつりょう)修定の詔(みことのり)、同3月の帝紀および上古(じょうこ)の諸事記定の詔、翌682年の『新字』44巻の作成など、一連の事業はこの期の文化の動態を端的に表している。

柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ)の活動は天武・持統・文武の三朝に及ぶ。その歌人としての出発が律令国家の成立期であり、また口誦文学から記載文学への転換期であったことは、彼の歌の性格を根本的に規定しているといってよい。人麻呂は文字によって作歌した最初の歌人である。その作歌法が前代と異なることは〈枕詞(まくらことば)〉〈序詞〉〈対句〉などをみても明らかで、口誦的性格から記載文学の方法への変化が指摘される。長歌、短歌、旋頭歌それぞれの歌体の可能性が記載次元で探られたのもこの時期だった。記紀歌謡や初期万葉歌とは異なり、数十句さらには100句を超える長歌を人麻呂が残したのは、中国詩の影響による。殯宮(ひんきゅう)儀礼などとかかわらない私的な挽歌(ばんか)や、「石見(いはみ)の海 角の浦廻(うらみ)を 浦なしと 人こそ見らめ 潟(かた)なしと 人こそ見らめ よしゑやし 浦はなくとも よしゑやし 潟はなくとも……」と石見の妻との別離の悲しみを切々と歌う長歌をみるのも海彼の文学の示唆を想像させる。反歌(はんか)が、長歌の内容の要約とか反復にとどまらず、長歌に詠まれている時間・空間の枠を超え、独立的傾向を強めたのも人麻呂からである。複数の反歌や短歌の間に連作的構成をみせるのは、儀礼の場を離れ、〈読む〉文学として享受されたことと関連するだろう。人麻呂はまた、自然であれ、人事であれ、対象と混然合一の境地にあるような歌を詠んでいる。これは第一期の特色とした自然との融即性と深くかかわると思われるが、そうした心情表現と開化の技法の微妙な調和も、彼以後にはみられなくなる。

人麻呂と同時代の歌人として、天武天皇、持統天皇、大津皇子(おおつのみこ)、大伯皇女(おおくのひめみこ)、志貴(しき)皇子、穂積(ほづみ)皇子、但馬(たじま)皇女、高市(たけち)皇子、長(なが)皇子、弓削(ゆげ)皇子などの皇族および藤原夫人(ぶにん)、石川郎女(いらつめ)、志斐嫗(しひのおみな)、高市黒人(くろひと)、長意吉麻呂(ながのおきまろ)、春日老(かすがのおゆ)があげられる。とくに謀反事件で非業の死を遂げた大津皇子とその姉大伯皇女の悲歌、但馬皇女の異母兄穂積皇子に対する激しい恋の歌、高市黒人の「物恋しい」旅の歌、意吉麻呂の即興歌などが注目されよう。

[稲岡耕二]

奈良遷都から733年(天平5)まで。人麻呂退場後の和歌史にさまざまな個性の開花した時期である。唐の長安京に模した奈良の都において大陸文化の教養が重んぜられ、貴族や官人たちの間で漢籍の学習や漢詩文の述作も広く行われた。長屋王(ながやおう)を中心とする奈良詩壇に藤原房前(ふささき)、藤原宇合(うまかい)、安倍広庭(あべのひろにわ)、吉田宜(よしだのよろし)、背奈行文(せなのゆきふみ)など貴族や文人が蝟集(いしゅう)し、王の佐保(さほ)邸ではたびたび詩宴が催された。その詩には『文選(もんぜん)』や『玉台新詠』などの六朝(りくちょう)詩のみでなく初唐の王勃(おうぼつ)や駱賓王(らくひんおう)の詩と詩序の影響も指摘される。こうした中国文学の影響はやまと歌にも及び、第二期に比べ、発想や表現のうえに一段と明瞭(めいりょう)な形で表れるようになる。とりわけ注目されるのは、728年(神亀5)大宰帥(だざいのそち)となり九州に下向した大伴旅人(たびと)を中心に形成された筑紫(つくし)歌壇であった。山上憶良(やまのうえのおくら)、小野老(おののおゆ)、沙弥満誓(しゃみまんぜい)など多数の官人たちの共作によって初唐詩の詩序をもつ形式をやまと歌に適用した梅花(ばいか)歌群が詠まれ、さらに『遊仙窟(ゆうせんくつ)』や『文選』の「洛神賦(らくしんのふ)」に示唆を受け「松浦河(まつらがわ)」の歌序などがつくられたのも筑紫歌壇の特色ということができる。大伴旅人と山上憶良という、性格や人生観、文学観などが対蹠(たいせき)的な2人の筑紫における邂逅(かいこう)も文学史的に小さからぬ事件であった。浪漫(ろうまん)的空想的な旅人が嘆老・望郷の思いと「吾妹子(わぎもこ)が植ゑし梅の樹見る毎に情咽(こころむ)せつつ涙し流る」など亡妻思慕の情を流れるような調べにのせて歌ったのに対し、現実的論理的な憶良が「五月蠅(さばへ)なす 騒く児等を うつてては 死には知らず 見つつあれば 心は燃えぬ かにかくに 思ひわづらひ 哭(ね)のみし泣かゆ」のように老病貧死の苦を佶屈(きっくつ)な調べで歌っている。互いに相手を意識することで自己の特性をいっそう明確にしえたといえよう。

中央の歌壇で人麻呂の賛歌的伝統を継承したのは、笠金村(かさのかなむら)、車持千年(くるまもちのちとせ)、山部赤人(やまべのあかひと)らであった。なかでも赤人は人麻呂の形式に学びつつ、洗練された感性によって叙景的な自然表現に特色を示した。赤人には屈折に富んだ知巧的な歌もあり、後の『古今集』の歌風に連なる一面をのぞかせている。こうした宮廷歌人とは別に、東国の地方官となった高橋虫麻呂(むしまろ)は藤原宇合の庇護(ひご)のもとで伝説や旅を歌って異彩を放った。

[稲岡耕二]

734年(天平6)以後、淳仁(じゅんにん)天皇の759年(天平宝字3)まで。東大寺の造営や大仏開眼なども行われ華やかな時代であったが、天平文化は爛熟(らんじゅく)し、政治のうえでも困難な事態に直面して上層部の政権争いの深刻化していった時期である。そうしたなかにあって歌人たちは繊細優美な歌を多く詠んだ。この期の作者として注目されるのは、大伴家持にかかわりの深い人たちである。家持との恋の贈答に哀切な佳品を残した笠女郎(かさのいらつめ)、技巧的な歌で若い家持を拝跪(はいき)せしめた感のある紀女郎(きのいらつめ)、そして大伴氏の家刀自(いえとじ)として祭神歌、怨恨(えんこん)歌、聖武(しょうむ)天皇への献歌など多彩な作品を残した大伴坂上郎女(さかのうえのいらつめ)など一群の女郎たちの歌は末期万葉の風雅を代表するもので、王朝女流作歌へつながる性格をもつ。男性では家持の越中守(えっちゅうのかみ)時代の歌友大伴池主(いけぬし)や、宮廷歌人の流れを受ける田辺福麻呂(さきまろ)などに作品が多い。そのほか736年(天平8)6月難波(なにわ)を出帆した遣新羅使人たちの歌145首や、越前(えちぜん)国に流罪となった中臣宅守(なかとみのやかもり)とその赦免を待つ狭野弟上娘子(さののおとがみのおとめ)との贈答歌63首、755年(天平勝宝7)の防人(さきもり)たちの歌など、宴席における遊戯的な歌の多いこの時期にあって率直な叙情が注目される。

大伴家持の作品は733年(天平5)から759年(天平宝字3)に及ぶ。あえかな三日月に美人の眉(まゆ)を連想した少年期の歌から、越中守時代の地方生活と人麻呂や憶良の作品に学んだ多くの作歌体験を経て内面的な豊かさを加え、中国文学の示唆も得て独自の歌境をみせるに至る。とくに750年(天平勝宝2)3月の「春の苑紅(そのくれなゐ)にほふ桃の花下照る道に出で立つをと嬬(をとめ)」という春苑桃李(しゅんえんとうり)の歌と、751年7月少納言(しょうなごん)となって帰京後に春日の漠たる物思いを歌った3首など、高く評価される。また巻16以前に補訂を加えたのも家持の越中守時代以前かと推定され、『万葉集』の成立と伝来に果たした家持の役割の大きさをしのばせる。なお『万葉集』4500首余りの約3分の1に相当する1800首余りが作者未詳歌である。巻14の東歌(あずまうた)のほか、巻7、10、11、12、13などに多くみえるそれらの作品が滔々(とうとう)と流れる大河のごとく万葉の基層をなしていたことも忘れてはならないだろう。

[稲岡耕二]

『万葉集』は古代律令国家の形成期に編まれた歌集であり、文学史的にいえば口誦の歌謡から記載の叙情歌の生み出された原初期の作品の集成である。天皇・皇后と皇族・貴族はもちろん、階層的に低い一般民衆の歌まで含んでいるために、古代の人々のもっていた勃興(ぼっこう)的で意欲的なエネルギーに触れることができる。いいかえると繊弱な美の濾過(ろか)を経ないはつらつとした生命の息吹に接しうるわけで、その点に『万葉集』の本質が認められるだろう。『古今集』以後の歌と比較した場合に、しばしば素朴・稚拙(ちせつ)などの評語が与えられるのもむしろ当然といわねばならない。中世以降において和歌の歴史の行き詰まったときにつねに『万葉集』が顧みられ、万葉調の復興が唱導されたのも、このような『万葉集』のもつ清新なエネルギーを糧(かて)として、衰弱した歌の力を取り戻すことが求められたのだといえる。

[稲岡耕二]

951年(天暦5)に『万葉集』の歌に付けられた訓(くん)を古点とよび、このとき訓(よ)み残された歌にのちに付けられた平安時代の訓を次点という。平安時代の古写本中最古の桂宮(かつらのみや)家旧蔵の桂宮本万葉集には古点のおもかげが残され、その後の書写になる藍紙(らんし)本、元暦(げんりゃく)校本、金沢本、天治本、尼崎(あまがさき)本、類聚(るいじゅう)古集などは次点を伝える。次点本で『万葉集』20巻のそろった写本は現存しない。新点は、鎌倉時代中期に仙覚(せんがく)が諸写本を校合し訓と本文を改めた際、古点と次点の訓の付けられなかったすべての歌に施された訓であり、西本願寺本はそれを伝える最古の20巻そろった完本で、現在多くの注釈書の本文校訂の底本に利用されている。ほかに鎌倉時代末期から室町時代にかけて書写された紀州本があり、のちに神宮文庫本、細井本、温故堂本、大矢本、京都大学本、金沢文庫本などもみえ、江戸時代になると活字本や木版本も出回るようになった。それらの伝本のすべてに目を通すことは容易でないため、諸本の文字の異同を示して集成したものが1924年(大正13)から翌年にかけて出版された佐佐木信綱他編『校本万葉集』である。

注釈書のもっとも古いものは仙覚の『万葉集註釈』で、1269年(文永6)の完成。その後、由阿(ゆうあ)の『詞林采葉抄(しりんさいようしょう)』があり、近世には北村季吟(きぎん)の『万葉拾穂(しゅうすい)抄』(1690)、下河辺長流(しもこうべちょうりゅう)の『万葉集管見』(1661?)、契沖(けいちゅう)の『万葉代匠記(だいしょうき)』(初稿本1688、精撰本1690)、賀茂真淵(まぶち)の『万葉集考』と『冠辞(かんじ)考』、荷田春満(かだあずままろ)の『万葉集僻案(へきあん)抄』と春満の講義を弟信名(のぶな)が筆録した『万葉童蒙(どうもう)抄』、本居宣長(もとおりのりなが)『万葉集玉の小琴(おごと)』、荒木田久老(ひさおゆ)『万葉集槻落葉(つきのおちば)』、橘千蔭(たちばなちかげ)『万葉集略解(りゃくげ)』、岸本由豆流(ゆずる)『万葉集考証』、橘守部(もりべ)『万葉集墨縄(すみなわ)』と『万葉集檜嬬手(ひのつまで)』、富士谷御杖(みつえ)『万葉集燈(ともしび)』、香川景樹(かげき)『万葉集 解(くんかい)』、鹿持雅澄(かもちまさずみ)『万葉集古義』などがまとめられた。明治以後になるとアララギ派の歌人による『万葉集』の唱導と批評の活発化に伴い研究もいっそう盛んになった。木村正辞(まさこと)『万葉集美夫君志(みふぐし)』、井上通泰(みちやす)『万葉集新考』のほか、橋本進吉・佐伯梅友(さえきうめとも)らによる国語学的研究、折口信夫(おりくちしのぶ)の民俗学的研究、岡崎義恵(よしえ)・高木市之助の文芸論的研究、北島葭江(よしえ)らによる風土地理研究まで多彩な研究が行われ、第二次世界大戦後の研究のための足場が築かれた。

解(くんかい)』、鹿持雅澄(かもちまさずみ)『万葉集古義』などがまとめられた。明治以後になるとアララギ派の歌人による『万葉集』の唱導と批評の活発化に伴い研究もいっそう盛んになった。木村正辞(まさこと)『万葉集美夫君志(みふぐし)』、井上通泰(みちやす)『万葉集新考』のほか、橋本進吉・佐伯梅友(さえきうめとも)らによる国語学的研究、折口信夫(おりくちしのぶ)の民俗学的研究、岡崎義恵(よしえ)・高木市之助の文芸論的研究、北島葭江(よしえ)らによる風土地理研究まで多彩な研究が行われ、第二次世界大戦後の研究のための足場が築かれた。

[稲岡耕二]

日本最初の歌集。全20巻。7~8世紀の間にうたわれ,作られた長短さまざまの歌4500余首をおさめる。名義は,万(よろず)の言の葉を集めた意とも,万世(よろずよ)に伝えることを期した意ともいわれる。

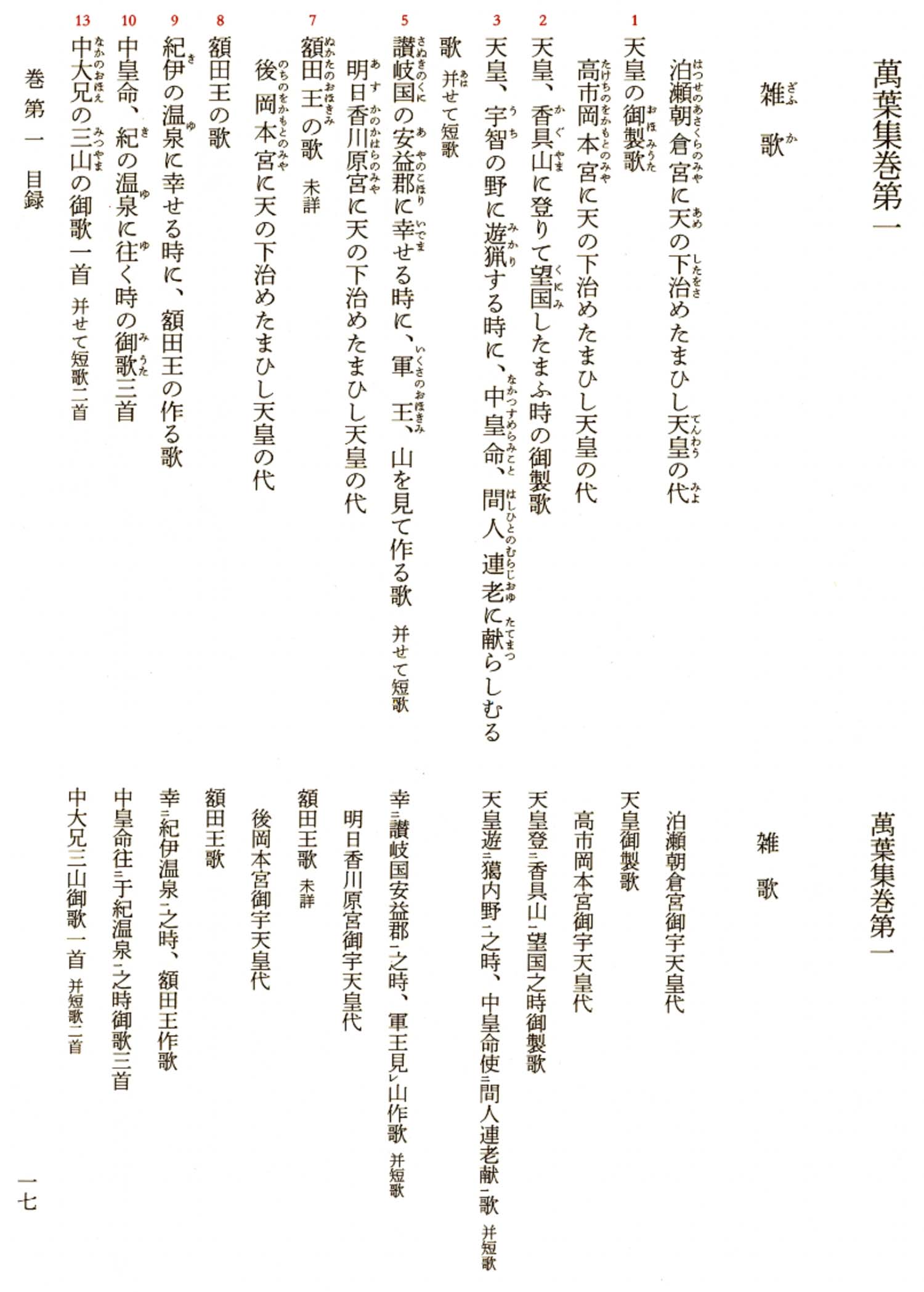

《万葉集》では部立(ぶだて)とよばれる歌の類別が行われており,そのおもなものは,雑歌(ぞうか),相聞(そうもん),挽歌(ばんか)の3類である。雑歌は宮廷祭式など〈晴れ〉の機会にうたわれた公的な作を多く含み,相聞は男女の恋歌を主とする贈答歌をいい,また挽歌は死者の葬送や哀傷の歌をさす。それぞれの歌数は,相聞がもっとも多く全体の半数近くを占め,雑歌,挽歌がこれについでいる。以上とは別に羈旅歌(きりよか)(旅中の作),譬喩歌(ひゆか),問答,東歌(あずまうた)(東国の歌)などの称もみられるが,いずれも歌数はやや少ない。歌の形態は5・7・5・7・7の5句からなる短歌(約4200首),5音・7音の句を基本としつつ句数が7句から百数十句に及ぶ長歌(265首)を中心としており,他に5・7・7・5・7・7の6句よりなる旋頭歌(せどうか)(61首)およびごく少数ながら,5・7・5・7・7・7の6句をもつ仏足石歌(ぶつそくせきか)がある。もっともこうした歌体は,1首が独立してある場合と同時に,長歌と短歌が組み合わされ,何首かの短歌が構成的につらねられる例,また2首の歌がかけあい問答の体をなすなど多様なあり方を示す。さらにこうした多くの詩型を通じての機能もさまざまである。個人の心をのべる抒情詩を根幹としながら,事件や由緒を語る叙事的・物語的な歌,所作・舞踊を伴う演劇的な詞章などにわたり,なお漢文による思索的・批評的散文も含まれた。

表記は,この時代には日本固有の文字である仮名文字がまだなかったから,《万葉集》の歌はすべて漢字を用いた万葉仮名によっている。これは漢字を表意文字として訓読する法と,漢字を表音文字としてその音を借りる法からなり,〈十六〉と書いて〈しし〉とよむたぐいの判じ物めいた戯書(ぎしよ)も試みられるなど,個々の実態はかなり複雑多岐である。《万葉集》の研究がまず訓詁(くんこ)からはじめられねばならないのはこのためだが,こうした万葉仮名には,他国の文字(漢字)によって母国語の記述を軌道にのせはじめた6~8世紀の文化状況が端的にうつしだされているといえよう。

《万葉集》はおおむね8世紀の全期間を通じて,各巻が積み重ねられ付加されてゆく形で成った。8世紀の初頭にそれまでの歌が,まず巻一・二にまとめられ,これが《万葉集》の原型となった。巻三・四は8世紀中葉までの歌をおさめて巻一・二をつぐ形をとり,巻五はほぼ同時期の大宰府官人の作を集めたもの,巻六~十は,雑歌のみの巻六,四季分類を施した巻八・十などと編集・体裁にちがいがあるが,総じて巻一~四を補いつつあらたな歌をおさめた巻々である。巻十一・十二は〈古今相聞往来歌〉と題する短歌群,巻十三が長歌を主とした伝承祭式歌群,巻十四が東歌を収録する。以上の4巻はいずれも作者名を記さず,民謡的色彩の強い巻々といえる。巻十五は前半が736年(天平8)新羅へ使いした人々の旅中詠,後半が中臣宅守(なかとみのやかもり)と狭野茅上娘子(さののちがみのおとめ)との物語的構成をもつ贈答歌群。巻十六は伝説歌,戯笑歌,地方民謡などをおさめる。巻十七~二十の4巻は大伴家持の歌日記的歌巻で,ほぼ年代順に家持の作,それと贈答された作および見聞に入った歌が配列され,うち巻二十には一群の防人歌(さきもりうた)が採録されている。以上を一括すれば,全20巻は原型としての巻一・二,その増補展開としての巻三~十六,家持歌集としての巻十七~二十の3部に分別することができよう。こうした《万葉集》の編集にもっとも大きくかかわっていたのが大伴家持で,おそらく8世紀末のころに現行の形をととのえたと想定される。しかし最終的完成を平安朝期とみる説もある。

作歌年代は1世紀余にわたり,その間はまた日本古代国家の形成・展開期と重なり,歌風の推移も顕著である。そこで通常4期の時期区分が行われている。第1期は大化改新(645)前後から天武朝末(686)まで,第2期はそれ以後奈良遷都(710)まで,第3期が733年(天平5)前後までで,以後759年(天平宝字3。日付をもつ歌の最終のもの)あたりまでを第4期としておくが,これらのほかに前代からの伝承歌や,その後の年代・作者不明の歌も多く含まれている。全期を通じて,歌は質朴な口承歌謡から巧緻繊細な個人の抒情詩へと変貌・脱皮していったといえよう。

(1)第1期の作者に舒明・斉明・天智・天武の諸天皇,中皇命(なかつすめらみこと),倭大后(やまとのおおきさき),有間皇子,大津皇子,大伯皇女(おおくのひめみこ)および額田王(ぬかたのおおきみ)があげられる。彼らはすべて王族に属しこの期の社会と文化の頂点に立つ人々だが,その作風は気宇大きく清朗で力強い。また長歌に秀歌の多いことも特色をなす。〈たまきはる宇智の大野に馬並(な)めて朝踏ますらむその草深野(くさふかの)〉(中皇命),〈わたつみの豊旗雲に入日さし今夜(こよい)の月夜さやけかりこそ〉(天智天皇)。なかんずく額田王は歌数が多く,呪的な祭式歌から優婉(ゆうえん)な相聞にいたるまで幅広い才を発揮している。〈熟田津(にぎたつ)に船乗りせむと月待てば潮もかなひぬ今は漕ぎ出でな〉。(2)第2期を代表するのが宮廷詩人柿本人麻呂である。その作は長歌16首,短歌61首を数え,ほかに大半が彼の作とみられる《柿本人麻呂歌集》370首がある。人麻呂作のほとんどは天皇,皇子の行幸・出遊,王族の葬儀といった公的機会によまれた。長歌に短歌を組み合わせた大がかりな構成また修辞を尽くした細部の表現により,潮のうねりに比せられるような独自の作風をなしとげている。人麻呂の出現は日本の歌の歴史に一期を画したとしてよい。〈あしひきの山河の瀬の鳴るなへに弓月(ゆづき)が嶽に雲立ちわたる〉(《柿本人麻呂歌集》)。なおこの期には,〈石走(いわばし)る垂水(たるみ)の上のさわらびの萌え出づる春になりにけるかも〉との秀歌をよんだ志貴(しき)皇子,〈旅にして物恋ほしさに山下の赤(あけ)のそほ船沖へ漕ぐ見ゆ〉などの歌で知られる旅の詩人高市黒人がいる。(3)第3期はさまざまな個性が輩出した時期で,笠金村(かさのかなむら),山部赤人,大伴旅人,山上憶良,高橋虫麻呂らがあげられる。金村や赤人は人麻呂のあとをつぐ宮廷歌人で,行幸従駕の儀式歌を多くなしたが,ことに赤人の叙景歌には新境地が示されている。〈ぬばたまの夜の更けぬれば久木(ひさぎ)生ふる清き川原に千鳥しば鳴く〉。旅人はのびやかな抒情性を持味とする。〈沫雪(あわゆき)のほどろほどろに降り敷けば平城(なら)の都し思ほゆるかも〉。また大宰府官人として旅人の下僚であった憶良は,旅人とは対照的に詰屈(きつくつ)な散文調で貧・病・老などの世間苦をうたった。〈術(すべ)もなく苦しくあれば出で走り去(い)ななと思へど児らに障(さや)りぬ〉。虫麻呂は葛飾の真間手児名(ままのてこな),芦屋(あしのや)の菟原処女(うないおとめ)など伝説に取材した長歌に特色があった。(4)第4期の主要歌人は大伴家持とその叔母大伴坂上郎女(さかのうえのいらつめ)で,ほかに家持と歌を交わした笠郎女(かさのいらつめ),大伴池主(いけぬし)らがいる。坂上郎女は家持に歌の手ほどきをしたとみられ,幅広い作風で歌数も少なくない。家持は480首近い集中最多の作を残し,歌の伝統を自覚的に摂取しつつなお優雅繊細な平安朝和歌に通ずる歌境を開いた。〈うらうらに照れる春日(はるひ)に雲雀(ひばり)上がり情(こころ)悲しも独りし思へば〉。

以上の知名歌人の作とともに,《万葉集》には多くの無名者の歌(よみ人知らず)が含まれ,その数は全体のおよそ3分の1に達している。無記名歌の集中する巻十一・十二・十三・十四の態様からして,それらの大半は歌垣(うたがき)などの場でうたい交わされた衆庶の歌謡とみなされる。多く類型的表現にとどまるものの,発想や用語において知名歌人の作といちじるしい親縁関係を保っており,万葉抒情歌の母胎をなすものである。巻十四の東歌もそうした一類の東国歌謡であるが,独特な野性味,生活臭をそなえている。〈筑波嶺(つくばね)に雪かも降らる否諾(いなお)かもかなしき児ろが衣(にの)乾さるかも〉。なお,巻二十所載の防人歌は東国出身の兵士らの悲別の情をうたったもので,東歌につらなる性質の歌謡といえる。〈足柄の御坂に立して袖振らば家(いわ)なる妹はさやに見もかも〉(埼玉郡の上丁(かみつよぼろ)藤原部等母麿(ふじわらべのともまろ))。

同じ歌集とはいいながら,《万葉集》は《古今和歌集》以降の勅撰和歌集とは対立的でさえある特質をもつ。上述した詩型の多様さや歌謡・民謡とのかかわりの深さにその一端がうかがえるが,要するに《万葉集》では,牧歌的な口承時代の歌謡から知的な自意識の作物までが,また舞踊と音楽に密接した原初の歌声から文字をたよりとする黙読の述作までが,ひとつとなって共存しあっており,その総体は,優雅と洗練を身上とする後代の和歌集とは異質な,一種混沌たる豊富さに満ちている。おそらくこれは,大陸の先進文化の触発と受容のもとに,未開より文明への段階を足早にかけあがった若い民族の状況にもとづくといえよう。すなわち,原始以来の伝統をもつ歌というものが文学の主座を占めつつ,なお社会の発展にともなう諸ジャンル(物語,劇,批評など)分化の動向をまるごと歌の名のもとに包みこんでいたのである。万葉歌のうたい手ないし作者に,天皇・皇妃から名もなき衆庶にいたる,当時の社会階層のほとんどが登場するのも,そうした状況の投影とみなされる。《万葉集》は,口承段階から文字使用の定着へという文明初期の歴史的条件を背負いつつ,日本における文学の誕生を記念し,かつ後世に向かって開かれた大きな文化の水源をなすものといえよう。

《万葉集》の解読作業は平安初期よりはじまり,鎌倉期の仙覚《万葉集註釈》(1269)においていちおうの集約が行われたが,研究として本格化するのは近世期の国学の勃興に伴ってである。契沖《万葉代匠記》(1690)をはじめ,賀茂真淵《万葉考》(1768),加藤千蔭(ちかげ)《万葉集略解(りやくげ)》(1800),岸本由豆流(ゆずる)《万葉集考証》(1828),鹿持雅澄(かもちまさずみ)《万葉集古義》(1844ころ)など多くの注釈書が著された。これらは《万葉集》に人間の〈まこと〉を見いだそうとする意欲が実証的文献学の操作と結合してめざましい成果をあげており,本居宣長《古事記伝》とならんで日本古典研究の基礎を築くものである。明治以降では近世国学者の仕事をうけついで木村正辞(まさこと),井上通泰,折口信夫,山田孝雄(よしお),佐佐木信綱,斎藤茂吉,窪田空穂(うつぼ),武田祐吉,土屋文明,沢瀉(おもだか)久孝らによって研究が進展させられ,現在に至っている。またこの間における佐佐木信綱らによる《校本万葉集》(1924-25),正宗敦夫《万葉集総索引》(1929-31)の完成,橋本進吉による〈上代特殊仮名遣い〉の発見は万葉学の精密化に大きく寄与するものといえよう。《万葉集》にもとづく歌風は勅撰和歌集の盛期にはほとんど敬遠されており,わずかに鎌倉将軍源実朝により万葉調の歌若干がよまれたくらいだが,近世には上記国学者たちがそれを〈ますらおぶり〉として称揚,歌作した。さらに明治に入って正岡子規は,《万葉集》を尊重して伝統的堂上和歌を斥ける〈短歌革新〉を提唱し,これをアララギ派諸歌人が継承・発展させ,近代短歌の主流を形成するにいたった。こんにちでは,《万葉集》は〈短歌〉の古典としてのみならず広く日本文学総体の淵源として,その独自な価値が再認識されつつあるといえよう。

©2026 NetAdvance Inc. All rights reserved.