利用者の声

本を読みたい、知りたいという気にさせる書籍独特の魅力をネット上のサービスを通して思い出させてくれました。

男性(サービス業)

男性(サービス業)

辞典や辞書をたくさん欲しいけど管理が大変。そこで重宝するのが50種類を超える辞事典があるジャパンナレッジ

女性(ライター)

女性(ライター)

ジャパンナレッジを使うと、1つの言葉から、これほどの大量の解釈がされるのかと、日本語の豊かさに驚きます。

女性(学習塾経営)

女性(学習塾経営)

わからないことをすぐに知りたい人やライター、学生、社会人の方々の強い味方。これほど便利で使用者のことを考えてくれているサイトはジャパンナレッジだけ。

男性(大学生)

男性(大学生)

医学部の学習の中で、略語の検索・専門用語の検索・医学英語の検索を利用しています

男性(大学生/大分大学)

男性(大学生/大分大学)

サンプルページ

野白内証鑑(日本古典文学全集)

野白内証鑑一之巻目録自分の行状の弁解をした野郎の話秘密の色遊びはばれたが、始めより末に至って情勢が好転した野郎の大臣。その相手は羽ぶりのよい撞木町の女郎。悪性をささやいてすすめる耳塚の駕籠屋。客に肌を見せない白人の話 外面は菩薩のようだが内情は

豊後国風土記(日本古典文学全集)

豊後の国。郡は八所、〔郷は四十、里は百十〕駅は九所、〔みな小路〕烽は五所、〔みな下国〕寺は二所〔一つは僧の寺、一つは尼の寺〕である。

豊後の国は、本、豊前の国と合わせて一つの国であった。昔、纏向の日代の宮で天下をお治めになった大足彦の天皇

豊後の国は、本、豊前の国と合わせて一つの国であった。昔、纏向の日代の宮で天下をお治めになった大足彦の天皇

ルノワール(日本大百科全書・世界大百科事典)

フランスの印象派の画家。裸婦や少女たちの豊かな魅力を備えた作品によって、国際的にも、日本でも、もっとも親しまれている画家。1841年2月25日リモージュに生まれる。幼年時代、一家とともにパリに移住。1854年、陶器の工房に絵付(えつけ)職人として

エジソン(世界大百科事典)

アメリカの発明家,電気技術者。二重電信機,スズ箔蓄音機,カーボンマイクロホン,白熱電球,映画,アルカリ蓄電池,謄写印刷機などを発明,または改良したことで非常に著名である。貧しい材木商兼穀物商の家に生まれ,小学校には数ヵ月しかいかずに母親から教育を受け

ショパン(日本大百科全書・世界大百科事典)

ピアノ音楽に比類ない境地を開いたポーランド出身の作曲家、ピアニスト。主要な作品のほとんどがピアノ曲で、その個性的で斬新(ざんしん)な書法はリリシズムを基調に、雄々しさ、気品、メランコリーなど多彩な性格をあわせもち、「ピアノの詩人」とたたえられ、世界的

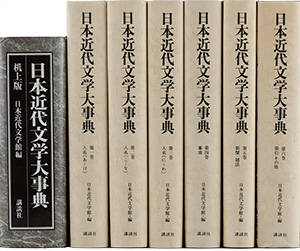

山本周五郎(日本近代文学大事典・日本大百科全書・世界大百科事典)

本文:既存小説家。山梨県北都留郡初狩村八二番戸(現・大月市下初狩二二一番地)生れ。父清水逸太郎、母とくの長男。本名は三十六(さとむ)。家業は繭、馬喰、そのほか諸小売りであった。生前、本籍地の韮崎市若尾を出生地と語ったのは、そこが武田の御倉奉行と伝え

長篠の戦(国史大辞典・日本大百科全書・世界大百科事典)

天正三年(一五七五)五月二十一日織田信長・徳川家康連合軍が武田勝頼の軍を三河国設楽原(したらがはら、愛知県新城(しんしろ)市)で破った合戦。天正元年四月武田信玄が没し武田軍の上洛遠征が中断されると、徳川家康は再び北三河の奪回を図り、七月二十一日長篠城

姉川の戦(国史大辞典・日本大百科全書・世界大百科事典)

元亀元年(一五七〇)六月二十八日(新暦八月十日)、現在の滋賀県東浅井郡浅井町野村・三田付近の姉川河原において、織田信長・徳川家康連合軍が浅井長政・朝倉景健連合軍を撃破した戦い。織田信長は永禄の末年(永禄二年(一五五九)・同七年・同八―十年ごろという

武田勝頼(国史大辞典・日本大百科全書・世界大百科事典)

一五四六-八二戦国・安土桃山時代の武将。甲斐の武田信玄の四男。母は諏訪頼重の娘。天文十年(一五四一)六月、父晴信(信玄)が武田家当主となり、翌十一年信濃国諏訪郡を攻め、諏訪頼重を誅殺した際、その娘を側室として同十五年勝頼が生誕した。四男なので諏訪氏の

松平広忠(国史大辞典・日本大百科全書・世界大百科事典)

一五二六-四九戦国時代の三河国の武将。徳川家康の父。千松丸、仙千代、次郎三郎。父は清康、母は青木貞景女。大永六年(一五二六)岡崎生まれ。天文四年(一五三五)十二月に清康が尾張守山で死んだ時は十歳。織田信秀の来襲は撃退したが、桜井松平家の信定に追われて