1. 滑稽本画像

日本大百科全書

滑稽を目的とした戯作げさく類で、後期江戸小説の一分野。当時は、小本こほん(現在の文庫本に近い型)とよばれた書型の洒落本しゃれぼんに対して、中本ちゅうほん(現在の

2. 滑稽本

世界大百科事典

江戸後期の小説形態の一種。〈滑稽本〉とは明治以後の文学史用語で,江戸時代は人情本とともにその書型から〈中本(ちゆうほん)〉と呼ばれた。十返舎一九作《東海道中膝栗

3. こっけい‐ぼん【滑稽本】

日本国語大辞典

もつ中本型挿画入りの作品類をいい、前者を「前期(読本型)滑稽本」、後者を「中本型滑稽本」ともいう。狭義には、明治期まで続いた後者を指す。なお、上方には半紙本の滑

4. こっけいぼん【滑稽本】

全文全訳古語辞典

[近世小説のジャンル名]江戸後期に流行した小説。風刺性をほとんど去り、滑稽おかしみを主眼とした小説。十返舎一九の『東海道中膝栗毛』以降、式亭三馬の『浮世風呂』な

5. こっけいぼん【滑

本】

国史大辞典

江戸時代後期、風刺・滑稽を主とした小説の形態であり、寛政の改革を界として、それ以前の前期滑稽本と、それ以後の後期滑稽本とに分けるのが普通である。厳密には、前期は

6. 滑稽本

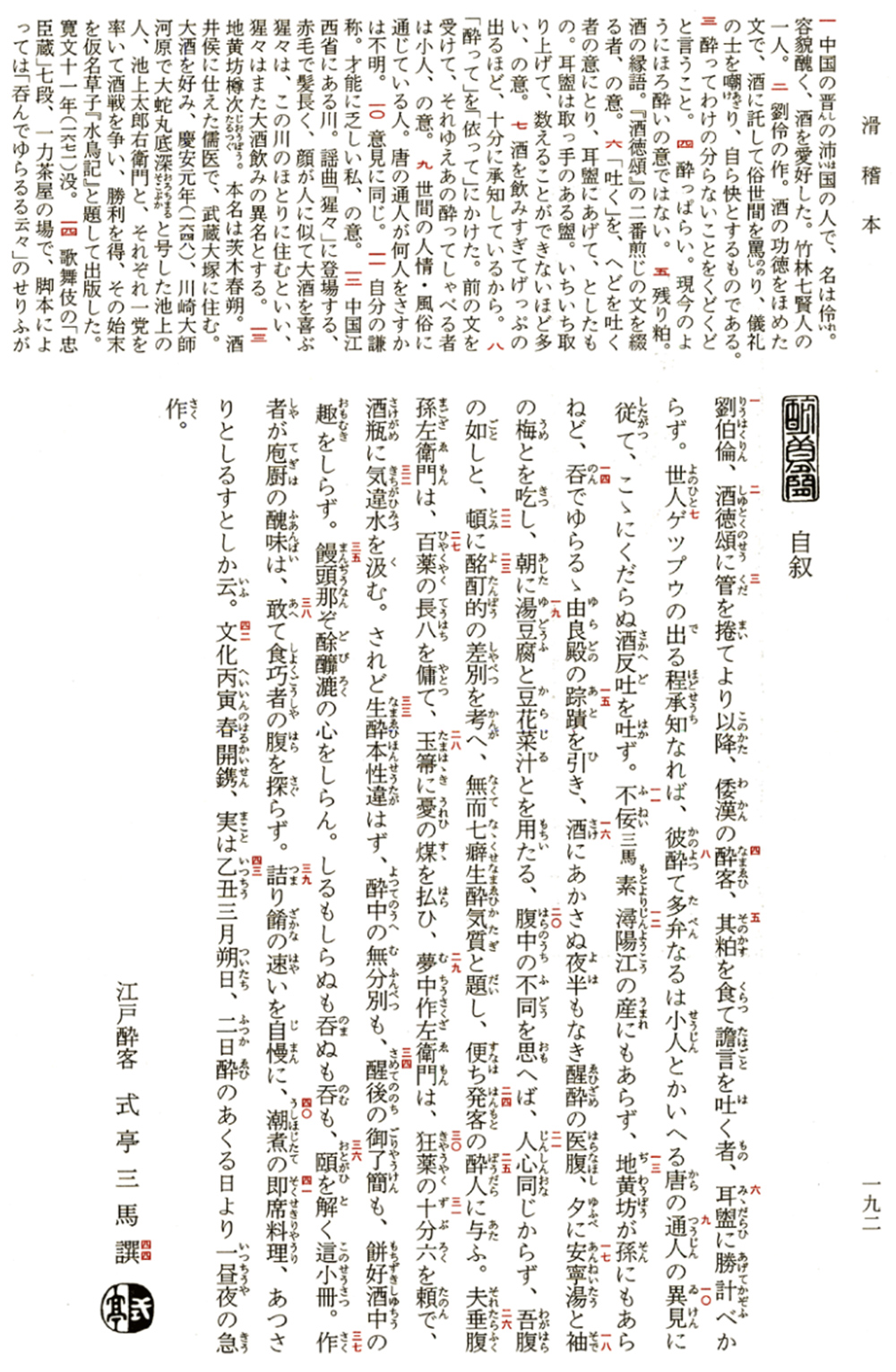

日本古典文学全集

滑稽本とは、江戸後期に現れた滑稽を目的とした戯作のことで、十返舎一九(じっぺんしゃいっく)の『東海道中膝栗毛(ひざくりげ)』(1802年)以降、式亭三馬(しきて

7. 滑稽本

日本史年表

1835年〈天保6 乙未⑦〉 この頃 滑稽本 ・ 人情本流行 。

8. 【滑稽本】こっけい ぼん

新選漢和辞典Web版

《国》江戸時代の小説の一体。日常生活の中のおかしさを描いたもの。「東海道中膝栗毛(ひざくりげ)」など。

9. ああ

日本国語大辞典

〔副〕(1)あのように。あのとおりに。*滑稽本・浮世風呂〔1809~13〕三・下「おっつけ子小児(ここども)でも出来てみな。ああはいかねへ」*怪談牡丹燈籠〔18

10. ああ【嗚呼】

日本国語大辞典

表わす語として、「あ」「ああ」等を、承知を示す際には、「おお」「はあ」等を使用する。(2)近世の「滑稽本・浮世風呂」には、(5)の応答の意の「ああ」が出現するが

11. ああ‐いう[‥いふ]

日本国語大辞典

化した語)あのような。あんな。ああした。非難、からかい、称賛などの感情が加わることが多い。*滑稽本・浮世風呂〔1809~13〕三・上「ありゃア、ああいふ癖で」*

12. ああ つがもない

日本国語大辞典

1779〕「引っこ抜いてから竹割りに打放すが男達の極意。誰れだと思ふやい、アアつがもねえ」*滑稽本・風来六部集〔1780〕飛だ噂の評「おいらも神田の贔屓組、悪く

13. ああれ

日本国語大辞典

〔感動〕「あれ〔感動〕」に同じ。*滑稽本・七偏人〔1857~63〕二・上「アアレ台所の戸棚をぐゎたぐゎたやって居やアがる」

14. あい【愛】

日本国語大辞典

笑へばあいをなし、いつとなく消(きへ)にける」*雑俳・若紫〔1741~44〕「細工名人愛の無い顔」*滑稽本・浮世風呂〔1809~13〕四・中「向の嚊(かか)や隣

15. あい[あひ]【間・合】

日本国語大辞典

(間手)」の略。*雑俳・柳多留‐九〔1774〕「ふきがらをけしてくんなと間(あイ)をひき」*滑稽本・東海道中膝栗毛〔1802~09〕八・中「『サア三味(しゃみ)

16. あい‐あい

日本国語大辞典

御返事申て」*浄瑠璃・傾城反魂香〔1708頃〕上「局は奥にあいあいとあいそうらしき声々の」*滑稽本・浮世風呂〔1809~13〕二・上「アイアイ、今帰(けへ)りま

17. あいあい‐がさ[あひあひ‥]【相合傘】画像

日本国語大辞典

もあいがさ。あいがさ。*浄瑠璃・津国女夫池〔1721〕千畳敷「君と淀とが、相合笠の袖と袖」*滑稽本・浮世風呂〔1809~13〕四・上「夫婦とおぼしき者、相合傘(

18. あい‐あか[あひ‥]【間赤】

日本国語大辞典

小袖(こそで)。礼服で、一〇・一一・一二月に着用した。→間黄(あいぎ)・間白(あいじろ)。*滑稽本・浮世風呂〔1809~13〕三・下「お玄猪(ゐのこ)から間赤(

19. 相生玉手箱(著作ID:594649)

新日本古典籍データベース

あいおいたまてばこ 池田遊鶴(いけだゆうかく) 作 北尾辰宣(きたおときのぶ) 画 ? 滑稽本 安永三刊

20. あいかわら‐ず[あひかはら‥]【相変─・相不変】

日本国語大辞典

いつものとおり。*虎明本狂言・昆布柿〔室町末~近世初〕「毎年あひかはらずもって上る事は一段めでたい」*滑稽本・浮世風呂〔1809~13〕前・上「御隠居どうでごっ

21. あい‐がみ[あゐ‥]【藍紙】

日本国語大辞典

れ・藍紙が吝い御人の手にかかり」*御国通辞〔1790〕光彩「あいがみ 藍紙 つゆくさがみ」*滑稽本・浮世床〔1813~23〕二・下「彩色は丹(たん)に山梔(くち

22. あい‐きゃく[あひ‥]【相客】

日本国語大辞典

と。また、その客。*浮世草子・御前義経記〔1700〕二・四「相客(アヒキャク)なきを幸に」*滑稽本・東海道中膝栗毛〔1802~09〕四・下「おあいきゃくはおませ

23. あい‐きょう[‥キャウ]【愛敬・愛嬌(ケウ)】

日本国語大辞典

姥〔1712頃〕四「みやげもらはふ嬉しいと、手をたたいて悦びし、あいきゃう有てすさまじき」*滑稽本・浮世風呂〔1809~13〕三・上「ちっと権があるよ。あれで愛

24. あいきょう‐あばた[アイキャウ‥]【愛敬痘痕】

日本国語大辞典

ふつう醜いものであるが、それがあるために、かえってかわいらしさが増すように見える、薄いあばた。*滑稽本・人間万事虚誕計‐後〔1833〕「小皺はすくなし、いも顔で

25. あいきょう が こぼれる

日本国語大辞典

顔つきや言動などにやさしさ、愛らしさ、こびるような表情などがあふれる。*滑稽本・東海道中膝栗毛〔1802~09〕四・上「こちらの比丘尼がおれを見て、アレいっそに

26. 愛敬(あいきょう)がこぼれる

故事俗信ことわざ大辞典

顔つきや言動などに、やさしさ、愛らしさ、こびるような表情などがあふれる。 滑稽本・東海道中膝栗毛(1802~09)四・上「こちらの比丘尼がおれを見て、アレいっそ

27. あいきょう‐ば[アイキャウ‥]【愛敬歯】

日本国語大辞典

上の二本の前歯だけお歯黒を落して白くすること。また、その歯。江戸時代、文化年間(一八〇四~一八)頃流行した。*滑稽本・四十八癖〔1812~18〕三「鉄漿(おはぐ

28. あいきょう‐らし・い[アイキャウ‥]【愛敬─】

日本国語大辞典

*歌舞伎・幼稚子敵討〔1753〕三「ほんに、見れば見る程阿呆らしい、愛敬らしい野暮助様じゃわいな」*滑稽本・東海道中膝栗毛〔1802~09〕五・上「『右側のむす

29. あい‐きん・ず[あひ‥]【相禁】

日本国語大辞典

〔他サ変〕(「あい」は接頭語)禁ずる。*滑稽本・古朽木〔1780〕二「少々宛も物入に相掛申儀堅く相禁じ」

30. あい‐ぎ[あひ‥]【間着・合着】画像

日本国語大辞典

あゐ着(ギ)は小紋無垢(むく)の片袖ちがひのやうに見へ、いろのさめた緋縮緬(ひぢりめん)のじゅばん」*滑稽本・浮世風呂〔1809~13〕三・下「鼠色縮緬(ねづみ

31. あい‐くるし・い【愛─】

日本国語大辞典

し〔形シク〕子供などがたいへんにかわいらしい。非常にあいきょうがある。あいくろしい。*滑稽本・玉櫛笥〔1826〕「随分浄瑠璃も功者に語りますよ。第一誰にでもあい

32. あい‐ぐすり[あひ‥]【合薬】

日本国語大辞典

*森藤左衛門本狂言・麻生〔室町末~近世初〕「いかにあひぐすりぢゃと言うてもちとむさいことぢゃよ」*滑稽本・浮世風呂〔1809~13〕二・上「ハイ、私にも合(ア)

33. あい‐ぐま[あゐ‥]【藍隈】

日本国語大辞典

〔名〕(1)「あおぐま(青隈)」に同じ。*滑稽本・浮世風呂〔1809~13〕四・上「額の汗を下手に拭(ふく)と、色男の面が藍隈(アイグマ)になる」*続春夏秋冬〔

34. あい‐こ[あひ‥]【相子】

日本国語大辞典

〔名〕(「こ」は接尾語。「子」は当て字)互いに勝ち負けのないこと。差がないこと。あいもち。*滑稽本・七偏人〔1857~63〕二・中「『藤八で参るベイ』〈略〉『イ

35. あい‐こう[あひ‥]

日本国語大辞典

床「手前のかほがばけものとあいかうといふ物だから、むかふでゆびをくわいて迯(にげ)るわな」*滑稽本・浮世床〔1813~23〕二・下「一(いい)。六(りう)。七(

36. あいさ

日本国語大辞典

*咄本・聞上手三篇〔1773〕人の噂「アイさ。わたしも心懸て、人の噂は申ませぬ様にいたします」*滑稽本・浮世風呂〔1809~13〕二・上「『いつでもあの生酔さん

37. あいさ[方言]

日本方言大辞典

打ったりする時の語。そうそう。そうです。 秋田市135秋田市方言資料(国立国語研究所)1964滑稽本浮世風呂二・上「『いつでもあの生酔さんは夜がふけるねへ』『ア

38. あいさ さよう

日本国語大辞典

したりするときのことば。*雑俳・柳多留拾遺〔1801〕巻八上「琴の弟子あいささやうはいはぬなり」*滑稽本・浮世風呂〔1809~13〕前・下「『全体友がわるいから

39. あい‐さつ【挨拶】

日本国語大辞典

*浄瑠璃・国性爺合戦〔1715〕唐船「仲人もない、挨拶ない、二人が胸と胸とに、起請も誓紙もおさめて有る」*滑稽本・東海道中膝栗毛〔1802~09〕八・上「何じゃ

40. あい‐ざかり【愛盛】

日本国語大辞典

四「年は六つか七里も憎盛(にくみざかり)の愛盛(アイザカリ)、幼児(をさなご)伴ひ入来り」*滑稽本・浮世風呂〔1809~13〕二・上「いっそ愛盛りだ。とんだ人相

41. あい‐し[あひ‥]【相衆・相仕】

日本国語大辞典

イ、私は木挽丁(こびきちゃう)のおさのでござりまする』『私はあいしのおきのでござります』」*滑稽本・大千世界楽屋探〔1817〕中「『然然(さうさう)主(ぬし)と

42. あい‐じゃくや[あひ‥]【相借家】

日本国語大辞典

の好色「又あい借屋の興介もかんにんしかねて、山の神を引おこして思はずよだれをながさせける」*滑稽本・指面草〔1786〕中「窃(ひそか)に相借屋(アヒジャクヤ)の

43. あい‐じろ[あひ‥]【間白】

日本国語大辞典

黄(あいぎ)。*雑俳・川柳評万句合‐天明二〔1782〕・満一「相白を着せて年始につき出し」*滑稽本・浮世風呂〔1809~13〕三・下「『三月と十月は帯付が間白(

44. あい‐そう[‥サウ]【愛想・愛相】

日本国語大辞典

子方言〔1770〕発端「ここの女房は、あまり愛想(アイソウ)がよくないじゃござりませぬか」*滑稽本・浮世風呂〔1809~13〕四・中「隣の家へ愛相(アイサウ)い

45. あ‐いたた【─痛】

日本国語大辞典

〔連語〕「あいた(─痛)」に同じ。*滑稽本・浮世風呂〔1809~13〕前・下「盲人とあたまをかっちり『アイタタタタタ』」*当世書生気質〔1885~86〕〈坪内逍

46. あいだ[あひだ]【間】

日本国語大辞典

ぎす安比太(アヒダ)しまし置け汝(な)が鳴けば吾が思(も)ふ心いたもすべなし〈中臣宅守〉」*滑稽本・浮世風呂〔1809~13〕四・下「一つつきてあひだのあるは鐘

47. あいだ で 洟(はな)かむ

日本国語大辞典

金銭を渡す人と受け取る人の中間にいて、金銭の若干をくすねる。間でピンはねをする。*滑稽本・諺臍の宿替〔19C中〕二「中(アヒタ)で涕(ハナ)かむ人」

48. あいだ 踏(ふ)む

日本国語大辞典

調停役をつとめる。調停する。*滑稽本・諺臍の宿替〔19C中〕九「合(アイ)だふむ人」

49. あい‐ちゅう[あひ‥]【相中・間中・合中】

日本国語大辞典

誠は立者と中通の間なれば間中とはいふ」*滑稽本・戯場粋言幕の外〔1806〕下「立役中二階たっぷり、本中、合中(アヒチウ)、板の間、お囃子、みんながばりつく能顔(

50. あい‐つつし・む[あひ‥]【相慎】

日本国語大辞典

〔他マ四〕(「あい」は接頭語)「つつしむ」の改まった言い方。*滑稽本・古朽木〔1780〕二「物見遊山等屹度相慎み」

本

本

本】

本】