日本国語大辞典 第二版

初版座談会

「日本国語大辞典」の編纂とその意義 (初版刊行時座談会)

◆見坊豪紀(初版編集委員・国語学者)

けんぼう・ひでとし 1914年生まれ。東京帝国大学卒。膨大な現代語の用例採集を行い、『三省堂国語辞典』の編纂に活用した。著書に『ことばのくずかご』など。1992年没。

◆林 大(初版編集委員・国語学者)

はやし・おおき 1913年生まれ。東京帝国大学卒。元国立国語研究所所長。同名誉所員。

◆松井栄一(初版編集委員・国語学者)

まつい・しげかず 1926年生まれ。東京大学卒。前東京成徳大学教授。著書に『国語辞典にない言葉』など。

◆山田 巌(初版編集委員・国語学者)

やまだ・いわお 1910年生まれ。東京帝国大学卒。駒沢大学名誉教授。著書に『平中物語 本文と索引』『院政期言語の研究』など。1993年没。

1. 大辞典の条件

司会 話の枕なんかに、よくことばを引いてその定義を述べたりすることがありますけれども、そういうときにしばしば辞書が引かれますね。実際昼寝の枕にもなるような大きな辞書など、引合いに出される辞書というのは、決まっているように思うのですけれども、そういう大辞典といいますか、大型の辞書の性格ないしは、大辞典たるべき属性みたいなものは、どんなものかというようなことから話を出していただけませんでしょうか。

林 辞書というものはなにをするものか、ということからはじまるんでしょうな。学習辞典もあれば、それから卓上の小辞典もあれば、それから中辞典もあるし、大辞典もあるんだけど、下のほうから片づけていけば、けっきょく、字の形を見たり、それから意味を見当つければいいんでしょう。中辞典までは、だいたいそういうものじゃないんですかね。

見坊 辞書の規模が大きくなるにつれて、そういう実用性というものはむしろ希薄になって、それ以外の科学的な性格というものが強くなってくると思うのですよね。だから、大型の辞書というのは、そういうふうな意味で非常に科学的な方針で編集されていなければいけないんじゃないかと思います。それで、大型の辞書というと、すぐわれわれは、たとえばウェブスターの大辞典とか、あるいはイギリスのオックスフォードの大辞典とか、そんなふうなものを考えるわけです。それから最近フランスから、フランス語大辞典……

林 あれ、出たですか。

見坊 ええ、出ました。なにかコンピュータを使って編集した、ものすごく大きな辞書もできてますけれども、みんな非常にはっきりした方針があって、その方針に基づいて統一的に編集されていると思うのですね。大辞典というものは、いちおう見かけのうえでは冊数が多いとか、それからページ数が非常に膨大であるとかいうふうなことであらわれてきますけれども、基本的には、非常に科学的な方針のもとに、一貫して編集したものだということが言えると思いますね。

司会 科学的方針というものの具体的なあらわれということになりますと、どういうことですか。

見坊 それはけっきょく、辞書というものは、実際に使われたことばの記録だろうと思うのです。そこが、小型のインチキな辞書になりますと、実際に使われたことばじゃなくて、前の辞書にこうあったから、うちの辞書でもこうしましたとかいうふうな傾向が、非常に強いと思うのですよ。しかし、辞書のもっとも基本的な性格は、現実にだれかが使ったことばを記録するというところから出発しなくちゃいけないと思いますので、編集の前に、まず用例の徹底的な採集ということがないといけないと思うのです。だから、これを徹底的にやろうというのが、最近の辞書の世界的な傾向だと思うのですけれども、そのために電子計算機を使って、用例採集をやったりしているわけです。とにかく用例の採集を徹底的に、広範にやって、そこから意味を帰納して、そうして辞書という形にまとめなくちゃいけないと、これが大辞典と呼ばれるためにいちばん大事な性格だと思います。

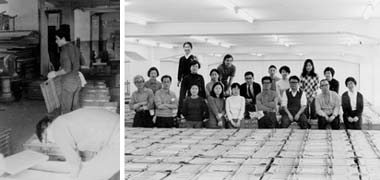

初版完結編集委員会(1976)

林 作る側から言って、見坊さんのお話はそうなんですけれども、利用する側から言っては、さっき字を引く、それから意味をざっと知るということを言ったわけですけれども、それに対して、たとえばそのことばがいつから用いられているのかとか、その意味が変ってこなかったかというような、意味を詳しくする、用法を詳しくしたい。だけどもそれは、中辞典では満たされないから、やはり大きい辞典がほしいということになる。

それからもうひとつは、いま見坊さんがおっしゃったような、辞書を作るために用例が必要だ、意味の記述を正確にするために用例を集めることが必要だということと同時に、利用者の側にとっても用例を証拠に出してほしいわけです。だから、用例を伴った辞典ということは、どうしても中辞典とか、いわんや小辞典では満足できない。大辞典を引けば用例があって、しかもそれが時代的にいい用例が出してあるということが、辞書の利用者の側にとっては安心なことなんですよね。

見坊 ことばについての詮索をやって証拠をあげたくなるとすぐ、辞書にはこう書いてあるというふうなわけなんですが、その辞書にはこう書いてあるというときの証拠としての価値ですね、これは大辞典ほど大きくなるわけです。たとえば、諸橋轍次さんの大漢和辞典。あれは十三冊もあって、重たくて、僕なんかとても使いきれないんですけれども、漢字の字義について講釈しようと思うと、まず諸橋さんでしょうね。どうもやはり大きくなると、実際にも価値があるんでしょうけれども、とにかく大きいことはいいことだというわけで(笑)、大漢和を引いてくるわけです。

司会 まあ記述されてる内容が、語義なり解説なりがそこでとどまらないで、さらに実際の用例があるということで、自分で確かめられるという安心感があるわけですね。大辞典の場合は。

林 それは、辞書編集者の責任があって、用例は非常に的確なものを引かなければいけないわけだけれども、僕はあれを孫引きにするようじゃ困るんでね。だから、あれは手がかりになるものだと思うんですよね。意味の記述にしても、用例にしても、利用者の手がかりになることができればいいんじゃないでしょうかね。ですから、一般の人にとってはそのことそのものが権威を持つわけですよ。

2. 日本国語大辞典の編纂

松井 いまお二人がおっしゃったようなことに、今度の辞書は一歩でも近づこうということでやったわけです。ところが、やってみて感じることは、まずひとつには、最初に徹底的に用例を採集しようという話は、まあコンピュータを使って、全文献からパッと洗えればいいけれども、そこまではいかなかったわけでしょう。そうするとどうしても、拾ってくれる人の判断にまかせる部分が出てきて、その人が必要というか、とりたいということばを拾いあげるということになっちゃったわけですね。それによって作ったものというのは、それでしょうがないものなのかということと、それからフランスなんかでダーッとやったという場合に、膨大な材料が出てきちゃうわけね。その膨大な材料というのを、いったいどう処理したらいいか。だから今度の場合に、もっとものすごくたくさんの人を動員して、カードを作ったとしますね。そうしたら、今度原稿を作る人は、そのなかから選んで、それで意味やなんかの分類をきちんとして、用例を拾っていかなければならないわけね。それがはたして、あるひとつの項目を一人に頼んだときにできるものなのかという疑問を、今度の辞書を通じてずいぶん感じたんです。

見坊 今回の辞書がどうして出なくちゃいけなかったかということの必然性、あるいは必要性ということを、過去の辞典のあり方に即して考えますと、ご承知のとおり、大日本国語辞典とか、大言海とか、あるいは平凡社の大辞典とか、いろいろあったわけですよ。それぞれ権威があって、長く通用していたんだけれども、しかし、非常に編集が古いので、それ以後の新しいことばの状況がまったく反映されていないということが、ひとつ根本的にあったと思うのですけれども、それ以外に、方法論として、あすこに出ているような用例とか説明とかそういうものだけで、はたしていいんだろうかという基本的な問題が、ずっとあったと思うのですよ。だけど実際に、非常に編集に手間がかかるから、必要性は感じていたけれども、だれもやれなかったわけです。それを今回、人をたくさん動員して組織的にやればできるんだろうと、こういう見通しを立てて踏切ったところに、非常に大きな意味があると思うのですよね。そこでもって、用例もたくさん集めることができたし、したがって、いままでのどんな辞書にも出ていないような新しい見出しも、うんとふえた。それから意味に関しても、いままでのどんな辞書も知らなかった意味がたくさん追加になってるわけですよ。

それで、私が原稿を見ながら気がついたことを、一、二申し上げますと、需要、供給の供給ということばが出てるんですが、これの古い形が出てるんですよ。「ぐきゅう」と読ませるというんですね。

林 なんにですか。

見坊 それがまた、用例がたくさん載ってましてね。まず「今昔」がいちばん古いんです。「今昔」の次に、三巻本の「色葉字類抄」ね、それから「実隆公記」、易林本の節用集の御伽草子の「二十四孝」といった調子で、だから注意深い古典の読者にとっては、「ぐきゅう」ということばをどこかで見てるはずなんだけれども、たまたま大日本国語辞典とかそういうふうな偉い人の目を漏れたばっかりに、今回この辞書が、はじめてこれを知らせてくれるまでは、だれも気がつかなかった。しかもそれが、ひとつの古典じゃなくて、五つも六つもの重要な古典から、そういう用例がはっきりと示されている。こういうところに、先ほど私がちょっと言った科学的な方針といいますか、そういったものの一端があらわれていると思うわけです。そういうことが、非常にたくさんの人を動員してやったために、いままでもほんとうはここまでいっていなくちゃいけなかったんだけれども、それが実際問題としてやれなかったというところを、現実の問題としてはっきりと道を開いて、成果を一般の読者に示してくれたわけです。

初版編集部にて

それから、現代語で言いますと、新聞の野球の記事を見ると、よく「球がすっぽ抜けた」なんてことを言ってますが、実はこの「すっぽ抜ける」ということばは、私自身のことばにないので、ぜんぜん知らなかったんです。野球の記事ではじめて覚えましてね、スポーツ用語には関西弁が多いから、関西のことばかなと漠然と思ってたんですが、これが久保田万太郎さんの「花冷え」という作品に、用例があがってるんです。「また幾らかせしめたと思って、いつもの伝にすっぽ抜けちゃだめだぜ」これは、よく読んでみると、野球のすっぽ抜けるとちょっと違うんですね。なにか、その席を抜けて、どこかへいってしまうようなことをしちゃいけない、というふうな意味らしいんですが、こういうのも私には、現代語からの用例という意味で、たいへん興味をひかれます。

それから、現代語で言いますと、新聞の野球の記事を見ると、よく「球がすっぽ抜けた」なんてことを言ってますが、実はこの「すっぽ抜ける」ということばは、私自身のことばにないので、ぜんぜん知らなかったんです。野球の記事ではじめて覚えましてね、スポーツ用語には関西弁が多いから、関西のことばかなと漠然と思ってたんですが、これが久保田万太郎さんの「花冷え」という作品に、用例があがってるんです。「また幾らかせしめたと思って、いつもの伝にすっぽ抜けちゃだめだぜ」これは、よく読んでみると、野球のすっぽ抜けるとちょっと違うんですね。なにか、その席を抜けて、どこかへいってしまうようなことをしちゃいけない、というふうな意味らしいんですが、こういうのも私には、現代語からの用例という意味で、たいへん興味をひかれます。

山田 今度の大辞典が生まれなくちゃいけないというのは、いままでの辞典では不十分だというのを、皆さん認識しておられるわけですよね。ちょうど私が学生を終ったころかな、新村出先生が信濃教育会というところで、「日本辞書の現実と理想」という講演をなさったんだそうですよ。それが昭和八年でしたか。先ほど見坊さんのおっしゃったイギリスのNED(オックスフォード大辞典)のことが、世界の辞書のいちばん模範的なものだということで紹介されて、ウェブスターの話も出てましてね。残念ながら日本の辞書は、まだそこまでいってない。あれに匹敵するものができるのは、五十年先くらいになりましょう、というようなことを言っておられるんですよ。ちょうど勘定してみると、五十年じゃないけれども、十年早く、四十年ですよね。そうでしょう、いま四十七年だから。

司会 機が熟してたというわけですか……

山田 いわゆる日中国交と同じでね(笑)、機が熟してたと思うんですよ。それと、戦後ずいぶん、国語学が進歩したでしょう。それから新しい資料が発見された。そういういろんな条件がそろって、われわれの知らなかった資料なんて、どんどん複製されますしね。それともうひとつ、新制大学といいますか、大学がたくさんできちゃって、国語学専攻の人が、昔に比べてずっと多くなってるんですよ。今度の語彙採集に、そういう国語学を専攻した人が大勢おったけれども、昔はあれだけの人数は動員できなかったと思います。東大なんて、一人か二人しかいなかったんですね、国語のほうで。だから、そういう条件が熟しつつあったところへ、小学館で大がかりにやられたんで、今度の字引ができた。

3. 組織的な編纂体制

司会 出版社として、こういう大きい辞書を出すというのは、それなりに名誉なことだと思うのですけれども、最初企画が出たときに、小学館の相賀社長は、背筋がゾーッとしたというふうにおっしゃっています。出版人として過去のいろいろな失敗のケースもご存じだし、完成までのさまざまな困難を考えた上での決断はたいへんなことだったと思います。現に、だんだん、先生方に参画していただいて、企画の内容も規模も広がって、振返ってみますと、八十年計画なんて時代がありましたね、計算してみましたら。それじゃコンピュータを入れたらどうかというようなことで、かなり研究したこともありましたが、まだまだ実用的には無理でした。けっきょくはカード処理ということで、データの処理としては、従来のやり方ですね。そういうことに落着いたわけですけれども、その八十年計画が、山田先生のお話の人的な資源といいますか、大勢の協力者の動員と文献の開発というようなものが相まって、なんとか二十年計画ぐらいになるというようなことで、だんだん頑張ってきた。そのうちに松井先生が、職をなげうって加わってくださるとか、あるいは国語辞典に非常に興味を持っていて、自分も語彙カードを持っている、こういう辞書なら加わってみようというような方も出てきまして、そういう方々の参画を得て、どうにかここで一巻目を出すことができるようになったんだと思います。

初版編集部の小学館ビルから飯田橋の日本大辞典刊行会ビルへの引越し。

資料の数は小型コンテナ1300個分を数えた。

見坊 着手してから、何年かかってますか。

司会 本格的に動き出したのは昭和三十五、六年からです。

見坊 十余年ですね。非常に早いですね。

林 駈足です。

見坊 早いだけに、少しは漏れがあったかもしれないけれども、しかし事業というのは実現することがいちばん大事ですよね。長くかかればいいというものじゃ、必ずしもないと思うのですよ。共同でやると、まずなかなかできないというのが常識なのに、今回はそれができた……。

司会 上代中古とか、中世とか、近世とか大きく時代別に分けて、それぞれの分野の専門の勉強をなさってる方に加わっていただいて、それで語彙・用例を拾ったわけですから、かなりの程度のカードは収集できたんじゃないかというふうに思うのです。振返ってみますと、その時代別の部会がどんどん発展しまして、漢籍の部会であるとか、有職部会、記録部会、あるいは文法部会というように、十以上の部会ができまして、それぞれ二十人から三十人の方に加わっていただきましたので、おそらくこの用例を集める過程で、実際に判断をしながら、例をとるという作業に携ってくださった方が、だいたい三百人はいらっしゃるわけです。それぞれお一人ずつ、助手を抱えてくださって、テキストに印したのを短冊形のカードにするという作業をしたわけですね。これが、だいたい八年ぐらいかかっております。今度の辞書の中心になる、言ってみればいちばんの財産なわけです。

山田 明治から大正の大きい辞書というのは、大日本国語辞典は、松井簡治先生の独自の識見といいますか、言海は大槻文彦先生というような、非常に個人の特色のある辞書ですよね。それは非常にいいことですが、限界があるので大辞典となると、人がたくさん参加しなくちゃできない、見坊さんがおっしゃったように。

4. 資料集めとカード作成

司会 今度の場合、特別部会なり十いくつかの部会で集めた用例カードが、作業の過程でDカードというふうに称していたわけですけれども、そのDと名前がつきますのは、AからNまで九種類、執筆のための資料を用意したうちの一つというわけです。その資料のために、大きさも違うし、印刷の中身も違う三十種類くらいの基礎カードを用いています。それから大日本国語辞典をはじめ、先行する辞書の参考資料を貼りこむと。

林 一覧表ですね。

司会 その一覧表を作るために、足掛け四年かかっています。休みをねらって学生さんを三クラスぐらい動員してやったわけです。

見坊 四年間でやったというのは、スピードが早いですね。

松井 今度の場合は、見出しが歴史的仮名づかいで配列してある辞書と、現代仮名づかいで配列してあるものと、それから発音式で配列してあるものと、だから同じ紙に同じことを貼らなきゃならないですね。そうすると、順番を変えなきゃならないわけです。それが非常にたいへんだったです。

林 あれは大事業なんですよ、貼りこみは。計画的にいろいろ工夫してやったですね。

山田 四年では早い。それは用例を実際にとるときに、いっしょに並行してやったの。

司会 並行してやっておりました。

見坊 あれは財産ですよね。貼りこんだということね。大きい資料になってる。

司会 それから、注釈書の頭注とか脚注のたぐいを貼りこんだのも、大きい資料になってるわけです……

見坊 それは別のカードに貼ってあるわけですか。

司会 ええ、別なカードです。最初、小さいカードに貼りまして、それを語毎に大きな台紙に貼っていくという作業をしたわけです。あるいは個人全集、西鶴全集とか漱石・鴎外なんかもやりましたね。そういう注釈書のたぐいを貼りこんだのも、さっきのAからNまでに配置したわけです。あと、参照文献カードというのがあります。これは、松井先生の勤めていらっしゃった武蔵学園の先生方にご苦労いただいたわけですけれども、これも五、六年かかってますね。

初版を編集した「日本大辞典刊行会」スタッフ

松井 参照文献カードは国会図書館に通ったんです、みんなで。それで、実際にはなかなか生かされなかったんですが、大学の紀要類を、あすこにある限りのものを引張り出して、解釈や用例の参考になるのをみんな書きだしまして、カードにしたんです。

司会 資料集めの段階から国語、国文学の世界ばかりでなくて、歴史とか仏教とかの分野の方にも参画していただきましたので、そういう分野での読みについていろんな面白いことがありましたですね。つき合わせてみると、実は同じことばなんだけれども、歴史のほうではこう読んでるとか、あるいはどちらかが間違っていたとか……

あと、資料で言いますと、索引チェックというのがありまして、編集の過程で次々に索引類が出ましてね、それを追っかけるのに苦労しました。

松井 それから台紙になる前、同じことばであるのか違うことばであるのかという判別をする作業というのは、これまたずいぶん長く、これは先生をだいぶ呼んできて、社に詰めていただいて、それでカードを合わせ、貼った台紙を合わせるという作業、これはたいへんだったですね。

林 それで、いまの索引やなんかができたとかいうことも、われわれやってる間にどんどん発展した仕事でしょう。それと同様に、もうひとつ、資料のほうね。用例を採集する資料そのものも、最初のうちは活版本ぐらいでやってたものが、だんだんだんだんいい資料が複製されたり、またいい資料が発見されたりということがあったわけでしょう。だいたい岩波の「古典大系」だって、あれが中途でできたから、われわれに非常に影響を与えたし、あれで振り回されたところもあるわけですよ。

松井 現代部会で、はじめは明治二十年で切ろうと言ってたんですね。それが、明治の末までにしようといって、大正にしようといって、文庫本をある程度拾って、それで戦後までいっちゃった。

山田 なんぼぐらいあるんですか、見出しを拾ったのは。

5. 日本国語大辞典の見出し

司会 同じ見出しとすべきものがいろいろなかたちであったりするのがありますから、かなり重複していましたが、まあ材料として二百万くらいあったんだろうと思います。それを国語大辞典として、必要にしてかつ十分な見出しを選ぼうというと、どのくらいの数がいいかというような議論も、だいぶしていただいたわけですが、けっきょくその資料に即して、ある見識で選ぼうということで、この項目選定には、松井先生お一人であたっていただいたわけですけれども、だいぶ長い間ご苦労いただいたですね。

松井 そうですね、二年ですかね。

見坊 いちおう大ざっぱに言って、二百万がしぼられて、四十五万ですか。

松井 四十五万、そのくらいですね。

見坊 ずいぶん捨てたわけですね。

司会 それは捨てたというんでなく、この見出しに統合しようという……

見坊 なんらかの形で生かすということ。

司会 そういう操作をしながら、立項していただいたわけです。

山田 語形が変っていても、これと同じあれだというようなね……

松井 句のかたちで出てくるけれども、これは句の見出しで立てる必要はないだろう、これは、三つことばがついてれば、そのうちのひとつの材料として使えばいいだろうというので統合する、そういう形とか、それから読み方が、記録なんかですと漢字ですから、どう読むのかというのが、実ははっきりしないわけですね。二とおりにも読めるわけです。そうするとそれは、一方に統合しようという形ですね。統合するというのは、立項の段階では、どういう見出しでということは、ちょっと決められないんですけれども、要するにこれとこれは同じだから、調査のうえ、なにかひとつの見出しにまとめるべきであろうという統合の仕方ですね。

林 語形を決めるなんてのが、非常に問題だったわけですね。

松井 あとは、接辞がついたりしている形とか、それから複合している形を、いったいどの程度統合し、どの程度引き離すか、それによって語数が変ってきますからね。

林 だから、「お」のつくことばなんて、みんなあげたらたいへんなことになっちゃうけど、そのなかからあげておくべき「お」のつくことばを選ぶのが、たいへんだったんですよね。「恐れ入谷の鬼子母神」なんて、どういうふうになっちゃうの。

松井 それは見出しに立ってるんじゃないですか。「有難山のホトトギス」とか、そういうある程度使われていたようなのは、やはり見出しとして立てています。ただ、それこそ「有難山」という見出しでやったかどうか……そうすると、「有難山のホトトギス」以外に、「ホトトギス」のところが、いろいろに変るのが出てきたりすることはあるんですね。そういうのは子見出しになりますので、ある程度統合して、こんなふうに「ホトトギス」のところが変った表現もあるということで、一項目にする。

司会 この項目を選ぶということに関連して、いわゆる百科語彙というか、専門用語あるいは固有名詞を入れるかどうかということを、国語大辞典として、かなり議論をしていただいたところでしたね。けっきょく、かなり入れることになりましたけど。

6. 正確な用例を収録

林 そこで、辞書の標準性と記録性という問題が出てくるんですね。今度の場合でも、標準的な書き方、表記を示す必要があるかどうかという議論もして、けっきょくはその点では、標準表記なんていうものは、強いて取上げないことにしたわけですよね。客観的な歴史的な表記のことだけは触れてるが、こう書かないと検定に通りませんなんてことは書かない。

司会 記録性というお話が出ましたが、資料をもとにして大勢の方に書いていただきましたから、こちらの趣旨を徹底させるために執筆要領をいろいろ作りまして、それで書いてもらったわけですが、なかなか統一できませんでした。だいだい執筆にフルにといいますか、継続して参加していただいた方が三百人くらいで、あと数語、数十語というように書いていただいた方を入れると、五、六百人ということになると思います。しかし、大勢だからこそできたということはもちろんありますし、いろんな要素が入って、それで教えられるということもあったんじゃないかと思いますね。執筆の段階は、とにかく編集でかけずり回って、執筆要領をうまくのみこんで書いてください、資料をじゅうぶん生かしてくださいということでやったのですが、じゅうぶん用例を読みこんで採用していただくということが、テキストをお持ちでない方なんかありまして、なかなかできなかった。けっきょくあとの作業としては、用例を原文にあたりなおしたり項目間の調整をするという作業が、大きく出てきましたですね。出典検討とか内容調整というふうに称したわけですけれども……

山田 私の今度の印象でいちばん――いちばんと言っちゃ悪いけれども、ひとつの特色として、出典が詳しくなってるのが、非常にあれですよね。すぐ原本にあてられて、見当がつくということね。

見坊 今回は作者の名も出ているし、相対的に非常に詳しいですね。

司会 作者名は、編纂形態の歌とか俳諧などは、みんな用例の末尾に差しこみましたし、それから近代作品については全部、作者名を入れました。山田先生のおっしゃった、出典を詳しく示すということが例文を正確にということとあいまって意外に――いや当然かもしれないんですが、ものすごく時間がかかりましたね。一例あたるのに二十分、三十分というようなことですので、一語の用例を検討し直すのに、多い場合、数時間かかっちゃうということもしばしばです。

司会 作者名は、編纂形態の歌とか俳諧などは、みんな用例の末尾に差しこみましたし、それから近代作品については全部、作者名を入れました。山田先生のおっしゃった、出典を詳しく示すということが例文を正確にということとあいまって意外に――いや当然かもしれないんですが、ものすごく時間がかかりましたね。一例あたるのに二十分、三十分というようなことですので、一語の用例を検討し直すのに、多い場合、数時間かかっちゃうということもしばしばです。

山田 現代の作品でも、「竹沢先生という人」なんて、ちゃんと出ているもんだから、割合い短いんですよね。ああ、ここにあるなというふうに、すぐ……。割合い原本というのか、作品についてあたって、用例がすぐ出ますね。あれ、いままでのなにじゃだめですよ。どこにあるのかさっぱりわからない。その点は、ほぼ理想どおりいってるんじゃないかと思いますけれどもね。

松井 用例の見出しにあたる部分は、もとにした本に忠実に、というやり方をしたために、ルビがついてるものは、きちっとそのルビを入れるということになったでしょう。そうすると、いままでの辞書というのは、そこの見出し部分が、ほんとうに原本にどのくらい忠実に書いてあるのかというのがわからないんですね。適当に漢字に直してあったり、それから小さい辞書だと、棒が引いてあって略されてますね。それが今度のは、原本に忠実になってるから、非常に資料としてもいいんじゃないか、そういう特徴がありますね。

見坊 原文の形態が、忠実に再現されてるということですね。

7. さまざまな情報を収める

見坊 今度の辞書の特色は、非常に多いと思いますけれども、私の興味で申し上げれば、語源説ですね、これは実にいいです。最初の話では、なにかあのなかから妥当なものを選ぶなんていう話も、ちょっと出たんですけれども……

司会 ええ、見坊先生にやっていただこうということだったんですけれども……(笑)

見坊 しかし私なんか、読者の立場から言うと、「名語記」ではこんなことを言ってるとか、だれはこう言ってるとかいうふうなことのエッセンスがあすこでわかるということは、非常に興味がありますね。たいていたくさんの説があれば、どれか一つが正しくて、あとはみんなだめなんでしょうけれども、だめなものでもだめなものなりに、考え方の筋道とかなんかがわかって、そのことばに対する反省の仕方とか角度とかそういうふうなものがわかって、あれは非常によかったと思いますね。

司会 典拠を入れたのがよかったですね。

見坊 そうです、そうです。ことに最近の学者の説まで引いてありますわね。だれそれさんのなんという論だとか、そんなのまであるから、なかなかよく見てるなと思って、感心してますけれども。

司会 かなり牽強付会なのが入っているわけですけれども……

山田 それはそれでいいんです。

司会 特色で言いますと、発音をこういう辞書に入れていただいた……

見坊 あれは進歩ですね。一大進歩です。しかも、東京のアクセントと京都のアクセントと両方出してるところが……

山田 まあはじめてじゃないけれども、かなり詳密で、しかも歴史的なものをなにしてる。

見坊 発音の歴史、アクセントの歴史まで出したのは、今度の辞書がはじめてでしょう。

司会 方言も、大辞典なんか別個にあげてるわけですけれども、今度一般語と合わせるということをやりましたね。かなり最初、冒険だという感じがしましたし、委員会でも議論になったわけですけれども、あれは結果的に見て、よかったんじゃないでしょうか。

松井 関連が非常にわかるのがありますからね。

初版の組版に使用した活字ケース

見坊 方言で思い出しましたが、私の知っている東京育ちのご婦人が、「あまめ」ということばを使うんですよ。こたつなんかに長くあたって、炭火にあぶられると、足にあまめができるというんですが、僕は知らないんです、あまめなんて。それ、なんだと言ったら、これこれこういうことだと。私だったら、火だこと言うんですよね。それで、どうも私の勘では、方言なんですよね。それで、そちらの編集部に、私電話をかけて、あまめということばについて、どういうふうに書いてあるかということを質問したら、非常に詳しく教えていただきましてね。その意味から、あまめということばの使用地域の分布、そういうふうなものまで、方言辞典よりも詳しく書いてあって、僕は驚いたことがありましたが、それで疑問がわかったんですけれども、なんかそのご婦人のお母さんが、九州で育った関係で、九州弁が断片的に入ってきたんですね。そういうことがわかりまして、非常に役に立つ辞書だなと思ったことがあります。

見坊 方言で思い出しましたが、私の知っている東京育ちのご婦人が、「あまめ」ということばを使うんですよ。こたつなんかに長くあたって、炭火にあぶられると、足にあまめができるというんですが、僕は知らないんです、あまめなんて。それ、なんだと言ったら、これこれこういうことだと。私だったら、火だこと言うんですよね。それで、どうも私の勘では、方言なんですよね。それで、そちらの編集部に、私電話をかけて、あまめということばについて、どういうふうに書いてあるかということを質問したら、非常に詳しく教えていただきましてね。その意味から、あまめということばの使用地域の分布、そういうふうなものまで、方言辞典よりも詳しく書いてあって、僕は驚いたことがありましたが、それで疑問がわかったんですけれども、なんかそのご婦人のお母さんが、九州で育った関係で、九州弁が断片的に入ってきたんですね。そういうことがわかりまして、非常に役に立つ辞書だなと思ったことがあります。

8. 読んで楽しめる辞書

司会 この辺で、辞書を作った側として、どんな利用をしてほしいかというようなことを、少しお話しいただきたいと思いますが。

見坊 ある英語学者が、こういうことを言ってるんですよ。エンジェルというのは天使ですね。エンジェルということばを大学の教室で取り扱うんだったら、また文学作品にその単語が出てきてるとして、ざっとした訳を与えたら、その次には、まずエンジェルについて三十分か一時間講釈しなくちゃいけない。つまり、エンジェルということばは、元来語源が何語であって、それがいつごろイギリスに輸入されて、それから十世紀ごろの語形はこうであって、十一世紀には語形がこう変ってとかいうふうなことを長々と弁じて、それから意味の変遷についても、いちいち用例をあげながら学生を煙に巻かなくちゃ、大学におけるエンジェルの講義にはならない。おれはそれをやってるんだが、タネを明かすと、実はOEDのスペリングのところをずっとまずといて、それから語源というところをといて、意味を一番から二番、三番というふうに、順番に受け売りをしてるだけなんだけれども、それで優に三十分か一時間しゃべれる。といったことが、、今度の大辞典ではおそらくできるんじゃないかと。そんなふうに、非常に多方面にわたって、どんなふうにでも活用して煙に巻くことができる(笑)。

司会 まあ教場ばかりでなくて、日常生活のなかでも豊富な話題の種になりますね。

見坊 たとえばさっきの「すっぽ抜け」なんてことばが出たら、近ごろ野球で「すっぽ抜け」なんて使ってるけど、久保田万太郎だって使ってるからなあ、なんて、こういうことを言うと、ものすごく高尚になるわけですよ(笑)。

山田 学があるということね。

林 ひとつは、僕、さっきの標準性の問題なんだけれども、解釈そのものに標準性を持たせたかったですよね。それで、それはある程度、みんなで努力しましたよね。だから、神さまから見れば完全じゃないかもしれないけれども、意味の説明にしても、これはやはり、信用してもらえるものが多いと言えるんじゃないかと思うんです。

司会 用例から客観的に帰納するということもひとつなんですけれども、ほとんど三分の一にあたるくらいを、各分野の専門家の方に目を通していただくという努力をしておりますから、現在の学界のレベルを、だいたい吸収できたんじゃないかというふうに思ってます。

松井 僕が感じるのは、普通の辞書というのは、表記を見たり意味を見たりということで終りになるのが多いわけですね。それ以外の利用があまりできないのが、従来の辞書だったわけです。今度のは、できるだけ用例を見て、それからそのあとに、いろいろ付属しているものがいっぱいあるわけね。そういうものをチラチラながめるということが、非常にいいんじゃないかという気がするんです。そういうところまで見て、それでいろいろ評価してもらうということが、非常に望みたいことなわけです。

初版を編集した「日本大辞典刊行会」スタッフ

山田 それは非常な特色ですよね。記述が詳しいということね。芥川龍之介が、辞書を見るのが楽しみだとかなんとか言ったでしょう。そういう材料を、ズラッと並べてくれてるのが特色じゃないですか。ああ、こういう言い方があるんかな、というような表現もある。あれ、はじめてのものもあるんですよ。

見坊 一言で読者に要求するとすれば、最初の漢字の表記の部分とか意味の一番目の部分で満足するんじゃなくて、最後まで読んでいただきたい。そうして、一〇〇%そこに書いてある情報を活用していただきたい。それだけのことができるように、ちゃんと作ってあります、ということだと思います。

司会 引くだけでなく、読んでいただく辞書……

林 今度の字引は、やはり一般の注意をひいて、大きい字引があるということを、みんな知りますよね。あれ、楽しみ読みでもなんでもいいから引いてもらうと、あすこにああいうふうに詳しく書いてあると、僕はいいかげんなことを言う素人がいなくなるだろうと思うんです。

9. 将来の大辞典

司会 この辞書はいろんな過程を踏んでますけれども、だいたい明治以来の編集形態から方法としてはそんなに転換してないわけです。しかし、考えてみると、こういった編集形態とか、活字一本一本を拾うという印刷の形態による、いわば手づくりの大辞典は、あるいは、これが最後になるかもしれません。

さきほど新村先生の予言が話題になりましたけれども、この次に出る大辞典は、いつごろ……

見坊 おたくなんかがやれば、あと四十年ぐらいで、もっとでかいやつを出すでしょう。これが委員会組織とかお役所の予算だったら、百五十年先だろうと。

初版を編集した「日本大辞典刊行会」スタッフ

林 まあしかし、今度のやつは、二十世紀最大の字引と言っといていいんじゃないかな。次は二十一世紀になるんじゃないかしら。

見坊 これは絶対ですよ。

山田 やはり、補遺がほしいね。

林 それそれ、そのことね。これを出したら、それきりじゃ困るので、やはり増補なり補正なりそこを、本文見てる人が補巻を見るとは限らないけれども、出していく責任は、われわれ考えなきゃいけないですね。

司会 そうですね。補遺を出しながら、二十一世紀の大辞典を、また手がけなければいけない義務がありそうですね。

山田 それから最後に、これがいちおう四年先ですか、完成したときに、やはり読者の参加というのかな、いろいろ注意とかなんとか歓迎するあれとか、よりよい用例をもらうとか……オックスフォードだってやってるんだから。それを、今度の増補の一巻に盛り込む。読者の参加というやつ。

林 しかし僕は、読者というよりも先に、こういう名誉ある参加を、非常に誇りにするものである、というわけ。

司会 どうもありがとうございました。

(昭和四十七年十月三日)