ジャパンナレッジに収録された、数々の名事典、辞書、叢書……。それぞれにいまに息づく歴史があり、さまざまな物語がある。世界に誇るあの本を、もっと近くに感じてほしいから、作り手たちのことばをおくります。

江戸名所図会 episode.1

京都の名所図会が、江戸っ子に火をつけた?

堀口「私、『江戸名所図会』を眺めているだけで、1日時間がつぶせてしまうぐらい、お気に入りの本なんですが、ところで先生、なぜ"図絵"ではなく"図会"と表記するんですか?」

鈴木「さすが鋭い指摘ですね(笑)。この"会"には絵という意味もありますが、字義的には『集まる』という意味があります。"図や絵を集めたもの"ということで"図会"なのでしょう。でもいちばん大きな理由は、先行する図会が発行されて、人気を博したということかな」

堀口「『江戸名所図会』のほかに、図会があるんですか?」

鈴木「安永9(1780)年の京都を扱った『都名所図会』(注1)が最初に出た図会です。非常に評判が良く、その後、『住吉名勝図会』『和泉名所図会』『摂津名所図会』『東海道名所図会』……とさまざまな名所図会が作られます。これまでも名所案内はありましたが、この『都名所図会』は、見開きにまたがる大きな図版を多用し、写生をもとにした寺社の鳥瞰図を載せるなど、当時としてはヴィジュアルを重視した斬新なものでした。これに江戸の知識人たちが色めきたったんですね」

堀口「京都が『都名所図会』を出したなら、自分たち江戸でも名所図会を作ろうじゃないか、と」

鈴木「そうなんです。1700年代後半になると江戸はたいへん活気に溢れた街になっていました。1700年代の前半には、享保の改革で有名な8代将軍吉宗(注2)が新田開発を奨励して改革の種をまいて幕府財政の立て直しを図りました。その後の田沼意次(注3)の経済政策によって経済はますます隆盛し、松平定信の寛政の改革(注4)の引締めもありましたが、文化・文政のころには教科書でいうところの化政文化(注5)が花開いて江戸文化の爛熟期を迎えます」

堀口「歴史の講義みたい!」

鈴木「これまでは上方の経済や文化が優勢でしたが、18世紀以降のさまざまな政策が江戸の発展をもたらし、江戸独自の文化の成長に大きな影響を与えたということです。そうした江戸の繁栄を背景に、幸雄・幸孝・幸成(月岑)たちも江戸っ子である自分たちの自信と誇りを示そうと、『都名所図会』に倣って自分たちの歴史や文化を確認し、誇示しようと考えたのは、当然の流れだったように思いますよ」

堀口「『江戸名所図会』の編者、斎藤幸雄(長秋)(注6)は、確か神田雉子(きじ)町の名主ですよね? そうか、神田明神の産湯に浸かったチャキチャキ江戸っ子、ということなんですね!」

親子三代、執念で完成させた

堀口「斎藤幸雄は寛政年中(1789~1801年)に草稿を作成し、寛政10(1798)年には幕府の出版許可を受けたといわれています。でも実際に出版されたのは、孫の幸成(月岑:げっしん)(注7)の代、天保5~7(1834~36)年ですよね?」

鈴木「斎藤幸雄は幕府の許可を受けた翌年に亡くなってしまいます。後を継いだのは養子の幸孝(県麻呂:あがたまろ・莞斎)(注8)。幸孝はこの時に、名所図会の範囲を拡げたみたいなんですね。朱引き(注9)の中だけを扱うのではなく、現在の千葉の船橋や松戸、埼玉の川口や大宮、東京郊外の武蔵野や府中、神奈川の金沢……と江戸の人たちが訪れる近郊をすべて網羅したんです。ところが47歳の若さで亡くなってしまう」

堀口「『江戸名所図会』、大ピンチです!」

鈴木「幸孝の息子・幸成はその時まだ14歳。そこで母親ひさが奔走して、幸成を一人前にしたようですね。出版も間近になると幸成とともに版元の須原屋(注10)を頻繁に訪ね、また序文を依頼しにほうぼう知識人を訪ねたりして…母の力は強しです。当時の幸成の日記に、そういう記述が頻出するんです(笑)」

堀口「寛政元(1789)年に構想がスタートしたとして、完結したのが天保7(1836)年。親子三代、47年もの年月がかかったんですね! 想像できないほどの苦労です。先生、これってガイドブックの走りと考えていいんですか?」

鈴木「その側面もあるでしょう。しかし、ガイドブックにしては大きいので持ち歩くには不便です。家に居ながらあちこち見て楽しむといった感じです。お値段も一両二分と高かったようですから、一家にワンセットの百科事典のようなものだと思います。実際、冒頭でヤマトタケルノミコトの武蔵国名のいわれや太田道灌の山吹の話などを持ってくるなど、歴史や伝承に重きを置いています。『江戸名所図会』は、歴史、風俗、神社仏閣、生業(なりわい)など"東都盛大の繁栄"を示す、ヴィジュアル百科事典といっていいでしょう。斎藤家三代の労苦もさることながら、長谷川雪旦(注11)の絵の情報量が非常に多い」

堀口「雪旦の絵は、本当に見事です。これを見ているだけで、江戸時代にタイムトリップできそうです」

-

注1 都名所図会

江戸時代後期に京都の書肆吉野屋為八より刊行された絵入り地誌。俳諧師秋里籬島の文と、絵師竹原春朝斎の絵で構成。6巻11冊。 -

注2 徳川吉宗

享保元年徳川家継の跡を継ぎ、将軍となる。倹約の実行、実学の奨励、新田の開発、目安箱の設置など享保の改革を行なう。 -

注3 田沼意次

9代家重、10代家治の両将軍のもとで、小姓から側用人、老中となる。田沼政治と呼ばれる積極的な経済政策を展開。 -

注4 寛政の改革

老中松平定信が行なった幕政改革。享保の改革を理想として、倹約、備荒貯蓄の奨励などの政策を遂行したが、景気が沈滞した。 -

注5 化政文化

江戸後期の文化・文政のころ、江戸を中心に栄えた町人文化。文学では人情本・滑稽本のほか俳諧・川柳などが流行。また、浄瑠璃・歌舞伎・文人画・浮世絵も盛んだった。 -

注6 斎藤幸雄

寛政のころ江戸府内、近郊の実地調査をして『江戸名所図会』の原稿を執筆したが、刊行できず、孫の幸成に受け継いだ。 -

注7 斎藤幸成(月岑)

上田八蔵に国学を、日尾荊山(けいざん)に漢学を、谷口月窓に画を学ぶ。祖父と父・幸孝の手がけた『江戸名所図会』を刊行。 -

注8 斎藤幸孝

斎藤幸雄の次男。父の残した『江戸名所図会』の草稿に校訂を加え、江戸近郊部分を増補したが、出版にはいたらなかった。 -

注9 朱引き

江戸時代、江戸の府内と府外を地図に朱を引いて分けたもの。府内と府外の境界線。 -

注10 須原屋

日本橋の版元。 -

注11 長谷川雪旦

はじめ彫刻大工だったが、雪舟の画風を慕い、長谷川等伯の末流を自称して画工となる。

「江戸名所図会」は天保5年に3巻10冊、そして2年後の天保7年に4巻10冊を刊行。日本橋、浅草、上野などまさに江戸の名所のみならず、南は神奈川の金沢、北は埼玉の大宮、東は千葉の行徳、船橋といった周辺部も含まれている。ジャパンナレッジ版は『江戸名所図会』 CD-ROM版(ゆまに書房)、 ちくま学芸文庫『新訂 江戸名所図会 Ⅰ~Ⅵ』(筑摩書房)が底本となっている。くわしくは「江戸名所図会」コンテンツ案内ページをご覧ください。

https://japanknowledge.com/contents/

edomeisho/index.html

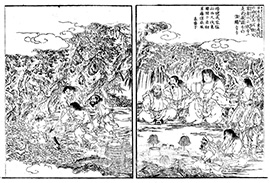

日本武尊(やまとたけるのみこと=ヤマトタケル)の挿画。手前に鎧が見える。『江戸名所図会』に「日本武尊、この山に東夷(とうい)征伐の祈願をこめたまひ、その後東夷ことごとく平治せしかば、その武器を秩父岩倉山(いわくらやま)に納めたまふ。よりて、この国をむさしと称せしとなり」という記述がある。蔵は納めることを意味するので、武蔵と名づけられたという。

鈴木先生の研究室で対談。台東、千代田、練馬、品川など東京の区史がズラリ。

パソコンで図会を見ながら、鈴木先生が解説。ほーりー、楽しそう!

鈴木章生(すずき・しょうせい)

鈴木章生(すずき・しょうせい)

1962年愛知県生まれ。89年、立正大学大学院文学研究科卒業。江戸東京博物館勤務を経て、現在、目白大学社会学部地域社会学科・同大学院国際交流研究科教授。専門は日本史。江戸の都市生活や文化を研究。『江戸名所図会』 CD-ROM版(ゆまに書房)の監修を務めた。

堀口茉純(ほりぐち・ますみ)

堀口茉純(ほりぐち・ますみ)

東京都足立区生まれ。明治大学文学部卒業。女優として舞台やテレビドラマに多数出演する一方で、江戸文化歴史検定一級を最年少で取得。以降、お江戸ル(お江戸のアイドル)として、文筆や講演でも活躍。2011年秋には徳川15代将軍をテーマに単行本を出版予定。

ジャパンナレッジは約1900冊以上(総額850万円)の膨大な辞書・事典などが使い放題のインターネット辞書・事典サイト。

日本国内のみならず、海外の有名大学から図書館まで、多くの機関で利用されています。

(2024年5月時点)