ジャパンナレッジに収録された、数々の名事典、辞書、叢書……。それぞれにいまに息づく歴史があり、さまざまな物語がある。世界に誇るあの本を、もっと近くに感じてほしいから、作り手たちのことばをおくります。

新編 日本古典文学全集 episode.2

「古典」をめぐるクロストーク──新旧の『新編 日本古典文学全集』編集長、佐山辰夫さんと土肥元子さんにお話を伺う、2回目。

日本の文化を廃れさせていいのか?

『日本古典文学全集』の刊行が開始されたのは、1970年。すでに朝日新聞社の『日本古典全書』、岩波書店の『日本古典文学大系』が世に出ていた。

──先行する全集がある中で、『日本古典文学全集』を出版した理由とは何ですか?

佐山「小学館では、"もはや戦後ではない"といわれた1956(昭和31)年の『図説日本文化史大系』発刊に始まり、『図説日本文化地理大系』『日本百科大事典』『原色日本の美術』など、日本文化の真価を再検証し、復興を図る大型企画を次々と世に問うてきました。『日本国語大辞典』編纂に着手したのもこのころです。敗戦後のショックと自信喪失からようやく立ち直りかけたとき、文化人たちの間には、非常な危機感がありました。"このままでは、日本文化が廃れてしまう"という焦りです。一方で、戦争を体験してきた働きざかりの出版人たちの中には『われわれは戦争には負けた。だが日本には世界に誇る文化がある』という気概があった。まさに機が熟したんですね」

──すると、『日本古典文学全集』刊行は、学習雑誌出版社の小学館ならではの日本文化復興運動の一環だったのですね。

佐山「ええ、そうです。たとえば岩波書店の『日本古典文学大系』は、学問的には最高水準をゆく、どちらかといえば研究成果を誇る全集でした。私も大学の授業では最良のテキストとしてお世話になりましたが、一般読者が独りではなかなか読み通せない。そこで、初心者でもこの一冊があれば作品の真髄に触れることができるよう、同一ページ内に原文・注・現代語訳の3要素を盛り込んだ、"三段組"というスタイルに行き着いたのです」

「三段組」への挑戦、そして校注・訳者との攻防

発売を1週間後に控えた1970年11月3日、朝日新聞朝刊に三島由紀夫、永井路子の推薦文を含む広告が載った。 《この全集は原文をゆるやかに中央に組み、頭注を施し、下段に現代語訳を入れるという画期的なものだ。日本人は、何度でも自国の古典に帰り、自分の源泉について知らねばならない。その泉から何ものかを汲まねばならない》(三島由紀夫)

──『新編 日本古典文学全集』でも採用された「三段組」というスタイルは、発行当初からのコンセプトだったのですね。

土肥「でもこれが大変なんです。作品の中には、解釈が揺れている箇所が少なからずあります。しかし全文を現代語訳にする以上、どちらかに決定しなければなりません。同一ページ内にすべてをおさめなければなりませんから、文字数の制限もあります。私が参加した『新編 日本古典文学全集』でも、校注・訳者は非常に嫌がりました(笑)。そもそも原文そのものも、区切りの句読点をどこに打つか、漢字のあて方など、校注・訳者が決断しなければならないことは非常に多いのです」

佐山「今までの古典全集は、『研究者の間で争点になっている箇所』に関しては、幾通りもの解釈を入れた、丁寧な注が入っていました。ところが一般読者はむしろ、『問題視されていない箇所』につまずいてしまう場合が多い。だからこその、全文現代語訳でした」

──たいへんな作業だったでしょうね。

佐山「校注・訳者は、立場を明確にする必要に迫られますからね。胸ぐらを掴まんばかりに文句を言われたこともあります。実際、古語を現代語に置き換えればいいというものでもありません。例えば、『~する』を天皇の場合に三重敬語で書いてあったとしましょう。これを逐語訳すると『~し申し上げなさる』となってしまう。これは日本語じゃありません。『日本古典文学全集』は、校注・訳者と一般読者を代表する編集者との古典をめぐる一からの攻防の記録といった面もあったのです」

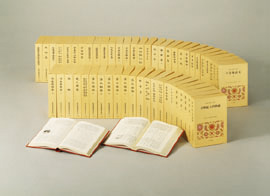

『日本古典文学全集』は1970年~1976年刊行。『日本古典全書』(朝日新聞社・全108巻)、『日本古典文学大系』(岩波書店・全100巻)を追って、「研究者にかぎらず、広く一般読者に応えるものを」と出版部の鈴木省三相談役が相賀徹夫社長に提案した。企画当初は鈴木昌夫編集長、本藤舜副編集長。時代やジャンルの専門分野が異なる8名の国文学者に編集委員を委嘱し、作品と校注・訳者を厳選した。学年別学習雑誌の小学館が、古典全集を出すというので、初めは小学生向けだと思われていたという。

上から、注・原文・現代語訳の、画期的な三段組スタイルは『日本古典文学全集』ならではのもの。同一内ページで注釈から鑑賞するまでを完結させることで、従来の突き放した古典全集のイメージを払拭。一般読者でも気軽に手にとれるようになった。画像は『新編 日本古典文学全集』の『源氏物語』より抜粋。暖かみのある2色刷りで随所に参考図版がついている。

佐山辰夫(さやま・たつお)

佐山辰夫(さやま・たつお)

1940年生まれ。63年小学館に入社。人事部を経て、67年より『日本古典文学全集』の立ち上げから編集に携わる。編集長として90年、88巻からなる『新編 日本古典文学全集』を刊行。社史編纂室に異動し、2002年には『小学館の80年 1922~2002』を完成させた。

土肥元子(とい・もとこ)

土肥元子(とい・もとこ)

1960年生まれ。現在、小学館出版局歴史・美術編集長。90年に入社後、『新編 日本古典文学全集』の編集を担当。以後、古典文学を中心に多くの書籍を手がける。近年は、『日本の古典をよむ(全20巻)』シリーズや『永遠の詩』シリーズ(刊行中)を編集している。

ジャパンナレッジは約1900冊以上(総額850万円)の膨大な辞書・事典などが使い放題のインターネット辞書・事典サイト。

日本国内のみならず、海外の有名大学から図書館まで、多くの機関で利用されています。

(2024年5月時点)