ジャパンナレッジに収録された、数々の名事典、辞書、叢書……。それぞれにいまに息づく歴史があり、さまざまな物語がある。世界に誇るあの本を、もっと近くに感じてほしいから、作り手たちのことばをおくります。

日本歴史地名大系 episode.2

1巻で100人を超える執筆陣との格闘

──その当時、編集者と執筆者全員に配布された「立項と執筆の手引き」をみると、こうあります。〈歴史地名の解説とは、土地に根ざした歴史を明らかにすることであり、それぞれの土地と史資料とに通暁した研究者の協力が不可欠である。……在地精神は本大系の基軸である〉

そこに生活している人の視点で書く。この在地精神が大きな編集方針でした。同時期に刊行していた『角川日本地名大辞典』では、大勢の専門のリライトスタッフがいて、その人たちが重要な役割を果たしていたようです。統一性ということであれば、そういう戦略もありでしょう。ですが私たちは、その土地を知らない人間がいくら史資料を丹念に調べて書いても、その土地は立体的にいきいきと立ち上がってこないと考えたんです。

そこに生活している人の視点で書く。この在地精神が大きな編集方針でした。同時期に刊行していた『角川日本地名大辞典』では、大勢の専門のリライトスタッフがいて、その人たちが重要な役割を果たしていたようです。統一性ということであれば、そういう戦略もありでしょう。ですが私たちは、その土地を知らない人間がいくら史資料を丹念に調べて書いても、その土地は立体的にいきいきと立ち上がってこないと考えたんです。

──すると、在地の研究者に執筆をお願いすることになります。

──編集者をまとめる苦労もあったのではないですか。

刊行休止のピンチを何度も乗り越えて

──社内でも頭を下げることが多かった?

──どうやって乗り切ったのですか?

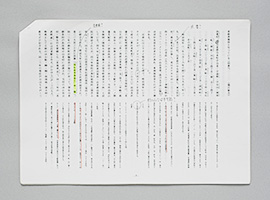

北海道・白老村の試作原稿。上段は執筆者から送られてきた原案。ところどころ編集者のチェックが入っている。下段はチェックについての編集者のコメント。ふりがなをつけてほしい、典拠を記してほしいなど、細かな指示を簡潔に書いている。この見本は、どのような編集作業がなされるかを示すため、北海道の執筆者全員に送られた。

各巻、5~10人くらいのチーム体制で編集を担当。うち1人がメイン担当となる。写真で示したのはメインが作り、各メンバーに配った、事典の基礎となる要項(<島根県の地名>)と<静岡県の地名>)。項目ごとの原稿枚数や進行スケジュールといった基本的なことから、その土地の行政の変遷や頻出する地名のルビ、史資料の解説に至るまで、詳細に記されている。

編集者用の「原稿整理・校正要項」(1995年版)。使用漢字、送り仮名などの基本的な決まりごとや、史資料や引用文の記載の仕方などが書かれている。

執筆者に配られた「立項と執筆の手引き」(2001年版)。『歴史地名』の企画趣意、各巻の構成、執筆上の注意などがこと細かに記されている。

森田東郎(もりた・はるお)

森田東郎(もりた・はるお)

1940年生まれ。1963年、三一書房に入社。毎日出版文化賞特別賞を受賞した『日本庶民生活史料集成』を担当。その後、企画・編集プロダクション文彩社設立に参加、『日本都市生活史料集成』(学習研究社、現・学研)を担当。1975年に『日本歴史地名大系』の立ち上げに参画。その後、編集長に就任し、『歴史地名』を完成まで見届けた。

ジャパンナレッジは約1900冊以上(総額850万円)の膨大な辞書・事典などが使い放題のインターネット辞書・事典サイト。

日本国内のみならず、海外の有名大学から図書館まで、多くの機関で利用されています。

(2024年5月時点)