ジャパンナレッジに収録された、数々の名事典、辞書、叢書……。それぞれにいまに息づく歴史があり、さまざまな物語がある。世界に誇るあの本を、もっと近くに感じてほしいから、作り手たちのことばをおくります。

世界文学大事典 episode.2

ソ連邦崩壊で表記チェンジに大わらわ

吉田「やはり東西冷戦の終結は、大きな出来事でしたか?」

戸澤「それがなかったら91年に刊行できたか、といわれると怪しいですが(笑)。例えば、旧ソ連から独立したエストニア、ラトヴィア、リトアニアのバルト三国。歴史的にみてもロシアとは別の文化圏です。『世界文学大事典』では、作家の名前を原綴(げんてつ)とカタカナの両方で表記していましたから、バルト三国の作家名をどうするかが問題になってくる。キリル文字のままではさすがにまずい。最終的には、ラテン文字とキリル文字の併記にしました」

坂上「モンゴルも扱いが難しかった国のひとつですね」

戸澤「モンゴルもソ連邦崩壊を受け、90年に一党独裁を放棄、社会主義から決別しました。事典としての問題は、キリル文字を使い続けるのか、それともあの縦書きのモンゴル文字を使うのか……」

阿部「結局、キリル文字とモンゴル文字をロマナイズしたものを両方併記したのですが、こうした手直しはあちこちでありました」

戸澤「ただし、この冷戦終結がおこっても、立項の見直しをする必要がなかったのは『文学』という視座を定めて立項してあったからです」

坂上「私がこの編集部に配属されたのは、91年ですが、実はその当時、縦組みの事典を想定して進行していました」

吉田「しかし、横組みを採用することになりましたね?」

阿部「全作家、全作品の原綴を調べていましたが、縦組みだとそれを載せることができなくなってしまう。索引だけに原綴を載せるのだとやはり読者には不便です」

坂上「だったら思い切って横組みにしよう、ということになったんです。そして、本文に原綴を残すと同時に索引巻用のデータにもなる仕掛けをしていくのです。つまり、10万項目のカード起こしをするかわりの作業をゲラでやっていくわけですが、校正者の方の負担は大変でした」

阿部「このとき坂上さんについたあだ名が『索引の鬼』。一字一句、細かいチェックが入りました。でもそれで随分助けられましたね」

執筆者の熱意に支えられていた

戸澤「執筆していただいた先生がたはそれぞれの分野の第1級の専門家、あるいは日本には1~2人という大変な研究家などです。そうした方々の貴重な時間を割いていただくわけですから、先生とのおつきあいには細心の注意を払いました。電話した日時を分までメモするのは当然でしたし、どんなやりとりをいつどこでしたのか、詳細をすべて手帳に書き込んでいました」

吉田「ファクスが一家に一台という時代ではありませんし、もちろんメールもありません。原稿の受け取りは?」

阿部「依頼も受け取りも郵送が基本でした。遠方のご自宅に、原稿を何度も取りに伺ったこともありました」

坂上「一方で、そうした先生がたの熱意によって支えられていました」

阿部「作家の項目には生年月日を入れているのですが、これがわからない人もたくさんいたんです。あるアフリカ担当の先生は、実費で現地を訪ね、3人の生年月日を調べてこられました。しかも帰国直前にマラリアにかかってしまって……」

戸澤「ご自身でその国の研究者に問い合わせをし……という先生もたくさんおられました。国際電話料金は自己負担です。また不思議なことに、ある国の文学を研究されている先生に、その国の女性と結婚している方が多い(笑)」

阿部「先生のお宅にお邪魔した際、現地の料理をご馳走になったこともありました」

吉田「まさに『世界文学大事典』は、1000人を超える執筆者の情熱によって、出来上がったのですね」

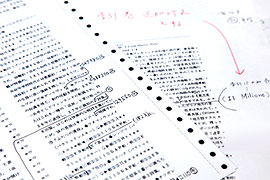

執筆者とのやりとりを詳細に記入した編集者のメモ。これによって1000人におよぶ執筆者の進捗状況を把握し、原稿作成を確実に進めた。

当時の校正紙。索引巻用のスペードマークや黒三角など、多くの指定記号が使われている。これらの記号の種類によって、索引巻用だけでなく、本文にも残るデータが区別された。

戸澤忠彦(とざわ・ただひこ)

戸澤忠彦(とざわ・ただひこ)

1939年生まれ。京都大学文学部卒業。学習研究社、日本リーダーズダイジェスト社を経て、87年、綜合社入社。編集長として、98年1月、『世界文学大事典』全6巻を刊行。引き続き、最新情報知識事典『イミダス』編集長に就任。99年取締役、03年常務取締役、05年顧問に就任。

坂上 隆(さかがみ・たかし)

坂上 隆(さかがみ・たかし)

1948年生まれ。中山書店で医学書の編集に携わった後、91年、綜合社入社。『世界文学大事典』(全6巻)編集に従事。98年完結後、『世界文学事典』(全1巻、02年刊行)、『デジタル版 世界文学大事典』(02年末リリース)、古典の文庫化「ヘリテージシリーズ」(03~07年)を担当。07年取締役に就任。

阿部恵子(あべ・けいこ)

阿部恵子(あべ・けいこ)

早稲田大学教育学部国語国文学科卒業。1987年、綜合社入社。『世界文学大事典』(全6巻)編集部に配属される。98年1月、同事典の刊行完結に伴い、3月、主任として、最新情報知識事典『イミダス』編集部に異動、02年同『イミダス』編集部副編集長となり、現在に至る。

吉田正明(よしだ・まさあき)

吉田正明(よしだ・まさあき)

1954年生まれ。集英社学芸編集部辞典・学術書編集長。77年、同社に入社。女性誌をはじめ数誌の雑誌編集に携わった後、宣伝、校閲などの各セクションを経て、08年より現職。綜合社のスタッフと共同で、『デジタル版 世界文学大事典』の更新作業ほかに従事している。

ジャパンナレッジは約1900冊以上(総額850万円)の膨大な辞書・事典などが使い放題のインターネット辞書・事典サイト。

日本国内のみならず、海外の有名大学から図書館まで、多くの機関で利用されています。

(2024年5月時点)