ジャパンナレッジに収録された、数々の名事典、辞書、叢書……。それぞれにいまに息づく歴史があり、さまざまな物語がある。世界に誇るあの本を、もっと近くに感じてほしいから、作り手たちのことばをおくります。

国史大辞典 episode.3

「会社に来なくていい」といわれた新入社員時代

──前田社長ご自身が吉川弘文館に入社し、『国史大辞典』にかかわるようになったきっかけを教えてください。

――手始めにどんなことをされたのですか?

――当初、『国史』はいつ出版する予定だったのですか。

催涙ガスの中で編集作業に没頭した日々

――最初のころ、前田さんは「会社に住んでいた」ともお聞きしました。

――昭和40年代といえば、安保闘争(注2)真っ只中です。

-

注1 鈴木敬三

風俗史・有識故実学者。國學院大學名誉教授。NHKの大河ドラマ「草燃える」「独眼竜政宗」など、多数の時代劇の考証も務めた。 -

注2 安保闘争

日米安全保障条約の改定に反対して展開された、日本の戦後史上、最大の国民運動。安保闘争は1960年(60年安保闘争)と1970年(70年安保闘争)の2回に分けられる。 -

注3 東大安田講堂の事件

1969(昭和44)年1月に東大安田講堂を占拠していた全共闘学生を排除するため機動隊を導入。同じころ、全国の各大学でも学園紛争が拡大。学生による封鎖と機動隊による強行排除が繰り返された。70年安保闘争のいわば前哨戦として位置づけられている。

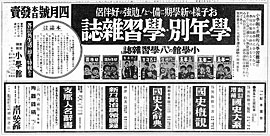

昭和14年3月9日「大阪朝日新聞」の吉川弘文館の広告(下段)。昭和4年に刊行が開始された『新訂増補国史大系』、大増訂版が出されたばかりの『国史大辞典』(旧版)など吉川弘文館を代表する書物がズラリ。『国史』の説明には「本辞典はわが国史研究の最高指針であり、国史学界の金字塔である…」と書かれている。この旧版『国史大辞典』を新しく作り変えることが、四代目社長吉川圭三の悲願となる。

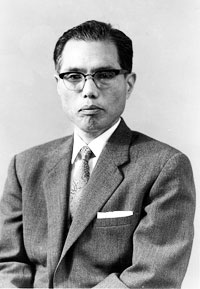

四代目の吉川圭三社長。100周年記念事業として旧版を凌駕するものを作りたい、と新版『国史』の編纂を開始。制作に32年をかけた『国史』の完成を見届け、平成12(2000)年11月、93歳で逝去。

昭和36年ごろの吉川弘文館(旧社屋)。のちに左側を増築、4階建てとなった。その4階部分に『国史大辞典』の事務局を作った。前に本郷通り、隣には東京大学がある。現在も同じ場所に位置している。

前田求恭(まえだ・もとやす)

前田求恭(まえだ・もとやす)

1942年生まれ。株式会社吉川弘文館代表取締役社長。國學院大学文学部史学科卒業。1965年、同社に入社すると同時に、『国史大辞典』の事務局スタッフとして編集者人生をスタート。97年の完成まで『国史大辞典』の制作ひとすじ。その後『日本の時代史』(全30巻)などを手掛けた。2006年より現職。

ジャパンナレッジは約1900冊以上(総額850万円)の膨大な辞書・事典などが使い放題のインターネット辞書・事典サイト。

日本国内のみならず、海外の有名大学から図書館まで、多くの機関で利用されています。

(2024年5月時点)