ジャパンナレッジに収録された、数々の名事典、辞書、叢書……。それぞれにいまに息づく歴史があり、さまざまな物語がある。世界に誇るあの本を、もっと近くに感じてほしいから、作り手たちのことばをおくります。

日本国語大辞典 episode.3

刊行スタートまで11年 第一版ができるまで

辞書作りの大きな柱は、「項目立て(立項)」と、その言葉が使われていたことの証拠となり、意味の裏付けでもある「用例(実例)探し」の2点。『大日本国語辞典』の増訂ではなく、一から辞書を作ることを決意した日国チームは、上代(注1)、中古、中世、近世、現代、有職(注2)、古記録(注3)、漢籍(注4)……などの専門部会を次々と発足させ、専門家に用例採取に当たってもらった。この時、大学院生として参加し、後にそれぞれの分野の大家となった人たちも大勢いる。

松井「責任者として、専門部会には必ず顔を出しましたが、この経験が非常に勉強になりました。ただ問題は項目立てでした。当初は複数でやろうとしたのですが、どうしても統一がとれない。一人が担当する必要に迫られました。行きがかり上、項目立ては私がやることになったんですが、最初に取り組んだのが、な行での実験でした」

佐藤「実験とは、さすが元理系の勉強をなさったこともある松井先生ですね。どんな実験をされたんですか?」

松井「な行は一万項目ほどと手頃だったので、どのくらいで立項できるか、実際に試したんです。すると、一日7時間で平均約一千項目という数字が出た。一項目平均25秒で取捨選択すればいい。年約220日働くとして年間22万。2年あれば立項は終わる計算です」

佐藤「松井簡治先生も朝3時に起きて、仕事に行く前の8時まで、1日33語消化する、という目標を立てて『大日本国語辞典』を作られたそうですが、同じようなアプローチですね」

松井「何とか予定通り、2年で終わりました(笑)。辞書自体も、スタートから刊行開始までに11年。『遅すぎる』と小学館内でも批判が多かったようですが、当時の相賀徹夫社長が『この仕事は我が社でやらなきゃならないんだ!』とかばってくれたそうです。祖父の簡治が辞書づくりを決意してから刊行までに23年かかっていますから、私から見ると早すぎたと思うのですが(笑)」

一版から二版へ…その進化と深化とは

佐藤「そして一版完結から14年後の1990年。いよいよ二版の編集がスタートするわけです」

松井「一版のころは、正直『巻き込まれた』仕事でした。ところが一版の刊行中に、新しい用例が見つかるなど、やり残したことが随分出てきたんです。新語ももっと取り入れたかったし。自分から、どうしても二版をやりたい、そう思いましたね」

佐藤「二版では実際、25万例ほど用例を追加しました。いちばん大きな違いは、用例に出典の成立年代を入れたこと。作業の大変さに、そうまでしなくてもいいんじゃないかという意見があったほどですが、これで、その言葉がいつ使われていたのか、非常にわかりやすくなりました。日国二版の誇りといっていいところです」

松井「記紀から万葉、そして現代の小説まで。成立年を入れたことで、日本語の持つ歴史の重みを感じることにもなりました」

佐藤「もう一つの大きなポイントは、紙で出したこと。実はCD-ROMで出そう、という話もすでにあったんです。ひょっとすると二版が、紙で出版する最後の大辞典ということになるのかもしれませんね」

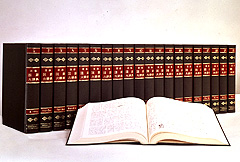

日国二版は、2000年12月より刊行を開始する。完結は翌年の12月。項目は初版より5万増の50万語、100万用例の大辞典となった。

佐藤「ではこの次をどうするのか。二版の刊行は同時に、第三版をどうするかという難問を、私たちに突きつけたのです。辞書のあり方をもう一度、考え直す必要にせまられたというわけです」

- 注1 上代…現代

上代は奈良時代中心、中古は平安時代中心、中世は鎌倉・室町時代、近世は安土桃山・江戸時代、現代は広義で明治時代以降のことを指す。 - 注2 有職

有職故実(ゆうそくこじつ)のこと。公家や武家の儀礼・官職・制度・服飾・法令・軍陣などの先例・典故をいう。 - 注3 古記録

古い時代に書かれた史料、日記などの記録。 - 注4 漢籍

中国人によって漢文で書かれた書物。からぶみ。漢書。

『日本国語大辞典』第一版の編集がスタートしたのが1961年のこと。1972年の12月~76年で全20巻の刊行。45万項目を収録し、用例総数75万例を誇る、戦後最大級の国語辞典の誕生であった。

1976(昭和51)年2月の日国第一版完結編集委員会にて。中段右端が松井さん。中段右から3人目が国語学者・金田一春彦氏。日国の編集顧問であった父・金田一京助氏は完成を見ずに71年逝去。

2002年、第二版完結編集委員会にて。前段左2人目より渡辺実、松井栄一、林大、久保田淳、谷脇理史各第二版編集委員。ほかは小学館スタッフ。

松井栄一(まつい・しげかず)

松井栄一(まつい・しげかず)

1926年生まれ。国語学者。東京大学文学部国文学科卒。武蔵大学助教授を経て、『日本国語大辞典』を編纂。山梨大学教授、東京成徳大学教授を歴任し、『日国第二版』の編集に専念。著書に『出逢った日本語・50万語─辞書作り三代の軌跡─』『「のっぺら坊」と「てるてる坊主」』(小学館)など。

佐藤 宏(さとう・ひろし)

佐藤 宏(さとう・ひろし)

1953年生まれ。小学館に入社後、尚学図書で高校生向けの国語教科書編集部に移り、『現代国語例解辞典』『現代漢語例解辞典』『色の手帖』『文様の手帖』などを手がける。1990年から日国の改訂作業に専念。『日本国語大辞典第二版』の編集長。現在、小学館取締役。

ジャパンナレッジは約1900冊以上(総額850万円)の膨大な辞書・事典などが使い放題のインターネット辞書・事典サイト。

日本国内のみならず、海外の有名大学から図書館まで、多くの機関で利用されています。

(2024年5月時点)