ジャパンナレッジに収録された、数々の名事典、辞書、叢書……。それぞれにいまに息づく歴史があり、さまざまな物語がある。世界に誇るあの本を、もっと近くに感じてほしいから、作り手たちのことばをおくります。

江戸名所図会 episode.4

『江戸名所図会』がガイドブックの先駆け?

堀口「『江戸名所図会』は全7巻20冊ですから、さすがに持ち歩きはしなかったと思うんですが、日本の旅行ガイドブックの先駆けだと思っているんです。例えば、外国の旅行ガイドブックを見ると、体験者のレポートなど文字ばかりです。でも日本のガイドブックは、どれも写真が豊富。写真が主役といってもいいほどです。これは『都名所図会』に始まり、『江戸名所図会』で成熟した『名所図会』の伝統からきているんじゃないかと思っているんです」

鈴木「それは面白い指摘ですね」

堀口「日本はアニメやマンガも盛んですよね? こうした二次元文化が隆盛の理由も、『江戸名所図会』にあるんじゃないか!」

鈴木「そこまで言い切れるかわかりませんが(笑)、俯瞰の絵などは、『名所図会』シリーズで確立したといっていいかもしれません」

堀口「当時の人は、『江戸名所図会』をどんな風に楽しんだんですか?」

鈴木「今のお金で15万円以上したでしょうから、購入層は限られています。大店の主人や知識人。一家に一セット揃えることがステータスだったのではないでしょうか。そして何かの折に開いては確認する。それは行事の確認というだけでなく、『自分たちが生活する江戸には、周囲に誇れる歴史と伝統がある』ということを再認識していたんだと思います。自らのアイデンティティーの確認ですね。戯作者の滝沢馬琴などは、地方の友人から『江戸名所図会』を送ってくれと頼まれたりしています」

堀口「そうか! これは『おらが町自慢』でもあるんですね。江戸に上京してきた人や、旅人も『江戸名所図会』を見たんでしょうか?」

鈴木「その可能性はあると思います」

堀口「旅籠屋(注1)に置いて閲覧させたりとか……」

鈴木「面白いですね。そういうこともあったかもしれませんが、部屋に置いてあったら盗まれてしまうかも(笑)。」

江戸時代にパック旅行があった!?

堀口「江戸時代って、どんな風に旅行をしていたんですか? 今ならガイドブック片手に、簡単に旅行に行けますし、パックツアーも利用できます」

鈴木「江戸時代に実は旅行のパッケージ化が始まっているんです。"講"(注2)って聞いたことありますよね?」

堀口「庚申講とか、富士講の"講"ですか?」

鈴木「そうです。例えばその富士講ですが、ひとつの目的は富士詣、つまり富士登山です。富士までの道々には、富士講の人たちのための宿舎が、彼らにわかるように用意されている。このように、"講"のメンバーになっていれば、途中の宿の心配をすることなく旅ができるのです。宿屋にとっても、講のメンバーということで身元を保証してもらえる。こうして伊勢神宮などへの参拝がパッケージされていったのです」

堀口「旅行パックって現代社会のものだと思ってました! じゃあツアーガイドは?」

鈴木「これもね、どうやら江戸時代はすでにいたようなんです。例えば訴訟で奉行所などに呼び出された地方の百姓が、江戸に来る。毎日奉行所に行くわけではないので暇ができる。すると観光です。宿屋の主人が、ガイドをあてがったようなんですが、その辺をプラプラしているフリーター、つまり遊び人を臨時ガイドに雇ったんです。当時の記録を詳細に見ていくと、彼らは浅草寺や王子稲荷、目黒不動や両国といったところに連れて行ったようですね」

堀口「そうだったんですか! だから名所まで迷わずにたどり着けたんですね。宿屋の主人は、『江戸名所図会』をアンチョコにして、旅人にアドバイスをしていたりして(笑)」

鈴木「『江戸名所図会』はウンチクの宝庫ですからね」

- 注1 旅籠屋

宿駅で武士や一般庶民の宿泊する食事付きの旅館。近世においては、普通に旅人を泊める平旅籠屋と、黙許の売笑婦を置く飯盛旅籠屋とがあった。はたご。 - 注2 講

神社、仏閣への参詣や奉加、寄進などをする目的でつくられた信者の団体。伊勢講、稲荷講、大師講などの類。またはそれから転じて、ある娯楽をしたり親睦のために同好者が集まった寄り合い。

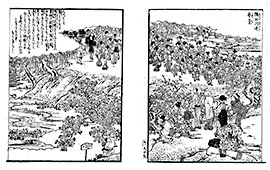

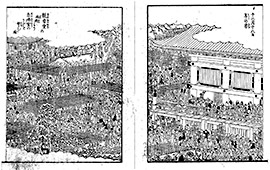

【隅田川堤春景】(7巻19冊97丁)が堀口さんが選んだ好きな図会の3位。8代将軍吉宗が植えた墨提の桜は満開。振袖に縞小袖…女性陣のさまざまな着物にも注目!

【十二月十八日 年の市】(6巻16冊15丁)。毎年12月17日・18日に行われる年の市。手桶や注連縄など正月用品が売られている一方で、買い物帰りの男たちで居酒屋や蕎麦屋がにぎわっている。江戸の年末らしい光景。

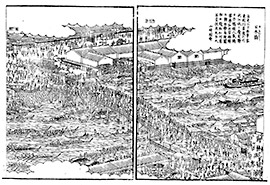

【日本橋】(1巻1冊13丁)。日本橋は五街道の起点で、江戸で最もにぎわった魚河岸がある商業地。日本橋川はたくさんの船でにぎわい、橋も人であふれ返っている。威勢のいい江戸っ子たちの声がいまにも聞こえてきそう。

鈴木章生(すずき・しょうせい)

鈴木章生(すずき・しょうせい)

1962年愛知県生まれ。89年、立正大学大学院文学研究科卒業。江戸東京博物館勤務を経て、現在、目白大学社会学部地域社会学科・同大学院国際交流研究科教授。専門は日本史。江戸の都市生活や文化を研究。『江戸名所図会』 CD-ROM版(ゆまに書房)の監修を務めた。

堀口茉純(ほりぐち・ますみ)

堀口茉純(ほりぐち・ますみ)

東京都足立区生まれ。明治大学文学部卒業。女優として舞台やテレビドラマに多数出演する一方で、江戸文化歴史検定一級を最年少で取得。以降、お江戸ル(お江戸のアイドル)として、文筆や講演でも活躍。2011年秋には徳川15代将軍をテーマに単行本を出版予定。

ジャパンナレッジは約1900冊以上(総額850万円)の膨大な辞書・事典などが使い放題のインターネット辞書・事典サイト。

日本国内のみならず、海外の有名大学から図書館まで、多くの機関で利用されています。

(2024年5月時点)